这个村子里住着的人多是康复的麻风病患者

■统筹:新快报记者 肖萍

采写:新快报记者 郭晓燕

在这个村子里住着的人大部分是康复的麻风病患者,除了因病痛遗留下的残疾外,他们和普通人无异。

因为村子地理位置较偏僻,原生态保留较好,周边的居民会在闲暇时“到此一游”。不过大部分时间里,这里很少有外人光顾。除了治病的医生和偶尔来的志愿者,普通人很难想起他们。

生活在村子里的人大多都在等待中度过。还是患者时,等着把病治好早日离开,康复后等着成家、等着养娃,等待着新生命的延续能给生活一些盼头。收养孩子在村里时有发生,随着孩子慢慢长起来,他们又等待着孩子独立,离开这里。等孩子走了,他们也老了。

村里有部公共电话,但是接起来麻烦,需要大喇叭喊话。行动不便的老人家从听到喊话到走出来有时甚至需要十来分钟,这部固定电话也就渐渐成了个摆设。即使有手机,但村里没有网络,需要走到村口站着才能勉强上一下网,甚至连信号都很弱,常常无法接通。

1

她的人生要捎带上养母和弟弟

19岁的龚银楚是他们“生”的希望。龚银楚在还不记事时就被收养了。等她开始记事时,就被告知是捡来的,只是她没关心自己是在哪里被捡的,亲生父母是谁。这个听起来有点像电视剧情节的故事。

但在她看来,知道自己是被收养时除了些许意外,没有过多的感觉,因为村子里同样不知道自己来历的孩子还有很多。比如银楚的小闺蜜——18岁的李小莉。

相比之下小闺蜜显得更加不幸:亲生父母去世后,在孤儿院被养父母领养;3岁那年,养父得癌症去世,养母带着她和弟弟一起过。她的未来已不由自己做主,至少得捎带上养母和弟弟。

她爱唱歌,却从没想过接受专业学习,“这要钱啊,我们家吃饭都成问题了。所以我选了财会专业,有一门手艺,不容易失业,养活自己,照顾母亲和弟弟。”说这话时,李小莉一字一顿,“等我将来有钱了,一定报读一个专业的艺术院校,好好学唱歌。”

眼前,这个爱唱歌的女孩离梦想最近的时刻就是用手机上的App唱上几首。她有很多喜欢的歌,最崇拜的歌手是丁芙妮,一个清华毕业的学霸。李小莉最佩服她的音乐才华,希望未来自己也能成为一个唱作型歌手,而不是空有一副好嗓音。“但是这个也许永远只是个梦想。”李小莉刚感叹完,龚银楚赶紧接话道,“她唱得挺不错的,姐姐你要不要听听。”一句话能看出两人的感情是真的深厚,龚银楚为她争取每一个表现自己的机会。

2

没有血缘却并不影响他们的亲情

到底有多少孩子在这里长大没有人统计过,甚至连现在有多少孩子在村里他们也说不清。有人说15个,有人说10个,也有人说不知道。收养孩子成了这里很平常的一件事,没有人避讳也没有人隐瞒,等孩子懂事了养父养母也会告诉他们真相。

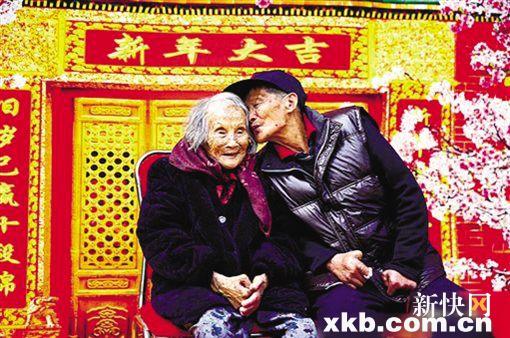

没有血缘关系,却并不影响他们的亲情。

几个月前,湛江市皮肤病专科医院的院长崔兴田往农场里去过一趟,这个目前还住着84个麻风病康复者的村子几乎清一色是五保户。他们虽然每月有800块的补贴,但很多康复者有家有口,补贴不足以维持一家三口的开支。去年以前,还有部分人住在残破不堪的瓦房里,现在总算把最后一批康复者也搬进了新盖的平房。

到了地方,给人感触最深的是农场里的人们很有爱。大门敞开着,各家各户随便串门子,孩子们在院子里打着玩,小猫慵懒地躺在地上,岁月静好大抵不过如此。如果不是那些因麻风病致残的肢体,根本看不出麻风病曾经肆虐过的痕迹。

童年时的龚银楚也和崔兴田看到的孩子一样,和小伙伴李小莉、许同同在院子里跳皮筋、丢手绢、捉迷藏,一边追逐着一边咯咯地笑。

过年过节时,村口还会有个小墟,卖鱼、卖菜的像约好了一样都来到村子里摆摊,他们几个同龄的孩子就围着鱼池转。夏天随便铺个席子就一起在水泥地板上打地铺。

3

在学校她们对农场的事绝口不提

她们曾经完全感觉不到自己所生活的村子和其他村子有什么区别,直到读小学。

小学就在邻村,离康乐农场很近,也就两公里左右。邻村的人有时也会过来走走,一来二去农场里的孩子也都混了个脸熟。

进了学校大家都喊她们病人,1号病人,2号病人……从那时开始,她们才知道自己生活的村庄不是普通的村庄。

“也许是年纪小,那时并没有多少难受的感觉,最重要的是,我不觉得我们是病人啊。”龚银楚嘟着嘴说,她们都不是麻风病人,但从小长在农场里,和父母同吃同住。有时隔壁的叔叔阿姨煮了饭,偶尔也会留她们一起吃,从来没有听说谁得病的,这是她们的亲身经历,“这里并不那么可怕。”

读初中、高中远离了农场,身边的同学没人知道这三个闺蜜是从哪来的。在学校她们也不刻意抱团,各有朋友,见面也聊天,但农场的事绝口不提。“大家都住在一块,我怕她们害怕,并不是每个都了解这个病。”李小莉说,隐藏起身世给她们带来了自信。

麻风病康复区是从上世纪50年代开始形成的产物,麻风病主要是由麻风杆菌引起的一种慢性传染病,主要侵犯皮肤和周围神经,表现为肢体畸形残缺溃烂。由于当时缺乏有效的防控手段,于是在偏远的山区中建立起多个村落和医院,对麻风病人集中隔离治疗。现在这些地方应该称为麻风病康复村。

现任村长周加太告诉新快报记者,他也不是麻风病人,之所以留在村里是为了帮他们修房子。一开始他也有点担心,但常年在村里没办法避免和他们同吃同住,事实证明并没有任何身体不适,很快他把老婆孩子都带进了村。相反这些年生活下来,他甚至觉得这里比普通的村落充盈着更多温暖的故事。

4

这个村子里住着的人多是康复的麻风病患者

“我想他是个很好的人吧”

李小莉是养父从福利院把她抱回来,她3岁的时候养父就因为癌症去世了。她对养父印象并不清晰,只是听村上的叔叔伯伯说起,养父抱她回来那天很冷。养父把她裹在大衣里,为了让她睡得很安心,养父整个人身子尽量弓着像个虾米,仿佛在衣服里辟出了一个温暖的“小帐篷”。“我想他是个很好的人吧。”说着,李小莉的眼泪突然滚落了下来。她赶紧拿手背擦眼睛,“我对这些事比较敏感。”

看到好朋友哭了,银楚也忍不住红了眼睛。

银楚的母亲大概算是来自境外,这不是她的第一段婚姻,她来的时候就已经带着一个成年的女儿。介绍的人告诉她,对方条件不错,且不介意她有女儿,这非常难得。

银楚的母亲曾以为这段恋情是新生活的开始,没想到却耗尽了自己最后的青春。

最初,她看到村里的情景,看到残疾的丈夫,第一个想法便是逃。但从境外来到这个完全陌生的国度,语言不通,举目无亲,且女儿希望留在中国开始新生活,万般无奈下,她选择了留下。

自从嫁了过来,她除了要照顾丈夫和银楚的起居外,还需应对陌生文化的隔阂、语言的不通以及与亲人失联等变故。她甚至不知道自己的中国名字。在村里生活了很多年以后,她能讲中国话后,她才勉强翻译出自己的名字:黄小柔。

故事说到这里银楚突然小声地发问:“记者姐姐,你知道怎么帮我妈妈解决户口问题吗?村子里好多人都陆续解决了,我想我妈妈也能解决的是不是?”也许是看出记者有一些迟疑,这个本来说话充满傲气的女孩紧抿了下嘴唇,然后缓缓地说,“没有户口就办不了护照,我想带妈妈回去看看。”

5

“母亲曾经告诉我,只要她在,我都不用委屈自己”

银楚和养母的感情很深,在她看来,养母比亲生父母更爱她。她的手机相册里母亲的照片占了大半,有的是母亲抱着猫躲在房门前,咧着嘴大笑,有的是母亲坐在凳子上眼睛都笑弯了。哪怕只是看照片,幸福感也能从一个母亲在女儿镜头前的一颦一笑中轻易传递出来。龚银楚说,她很佩服母亲对生活的积极态度:“母亲曾经告诉我,只要她在,我都不用委屈自己,可以按照自己的想法去活。”

在农场里生活的小孩,小学初中读书基本没怎么花钱,家里靠着积蓄支撑能读完。但村子里很多孩子读完初中就离开农场外出打工。

龚银楚很坚持,她觉得只有靠读书才能带妈妈一起走出农场。她见过很多在村里长大的孩子,早早出去打工了,然后就不怎么回来了。她能理解他们,这些人有的是中专毕业,有的是初中后就不读了,在外面打工生活也不易,还怎么照顾村里的父母。她觉得只有读书才能改变这种宿命。

母亲为了她去增城一所老人院打了4年的工,但年纪渐长,父亲身体也不好了,母亲不得不从外面回到村里。

6

减轻家里负担她带上闺蜜一起打工

虽然考上了大学,龚银楚、李小莉和许同同为了减轻家里的负担,还是选择了打工。

这不是李小莉第一次来广州打工了,去年暑期她也在邻村姐姐的指点下来到广州。只是这次她不再是一个人,而是带着闺蜜龚银楚一起来。

从农场到广州需要整整一夜的时间,两人从湛江出发,坐晚上9时的班车,第二天8时才到广州。她们到了后马上往白云区的一个工业园区赶,然后一个个厂房找,终于在10时30分找到了份包吃住的化妆品包装工作,一小时10元,一天工作8小时,一月休息4天,每天还有3小时弹性加班时间。两人已经和招工的说好,每天都愿意加班,4天休息时间也可以减半。李小莉说,因为只有45天左右时间打工,还是希望能尽量多挣点钱。

采访最后,她们又小心翼翼的请求:“可以不用我们的真实姓名吗?我担心大学的室友会害怕。”

(应受访者要求,文中除周加太、崔兴田外,均为化名)