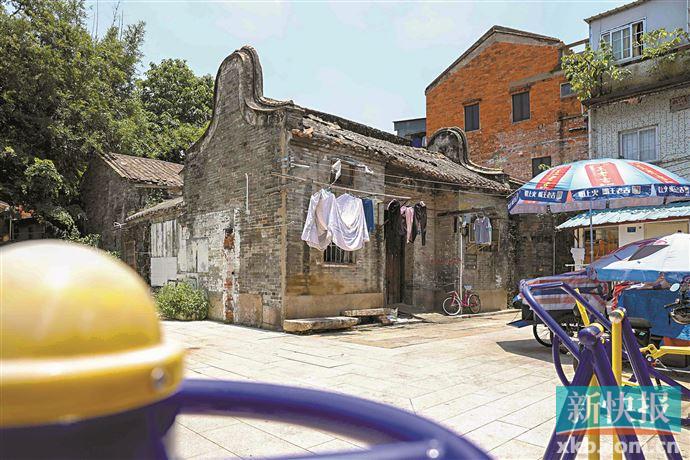

■历史建筑李氏宗祠(敦本堂),将与荔湾区登记保护文物单位皥遐书舍打造成泮塘文化乡情馆。

国家4A级旅游景区广州荔枝湾景区的核心——千年古村泮塘五约渐成新晋文艺网红,但是,绵延千年的泮塘文化却稍显落寞,十余处文物、历史建筑等亟待修复,泮塘的历史文化需要传承空间。经过《新快报》报道的推动,市领导、区领导的重视,古村年久失修的文物、历史建筑、传统风貌建筑近日启动修复。

未来,古村荒废的祠堂、书舍有望变身为展示泮塘五约历史、故事、文化传统、乡土技艺、日常生活的乡情馆;庙前广场将重立门楼;还有一条串联水乡五约水系、埠头、木板桥等历史地景的游径……你将重新认识这个文艺网红的另一面——一个大都市中心原汁原味、生生不息的古村落。

■策划:何 姗

■采写:新快报记者 何 姗 方汝敏

■摄影:邓迪

泮塘微改造尚有文化遗产未修复

泮塘五约是广州历史城区中少有的保留有完整清代格局、肌理和典型朴素风貌特征的聚落,被列入逢源大街——荔湾湖历史文化街区。

以“泮塘五秀”为代表的美食文化,拜北帝的信仰文化,祭社公的祭祀文化,三官庙会、五月五的节庆文化,还有宗祠文化,农耕文化,醒狮、龙船、武术等传统技艺……是古村的文化精粹。

在经过十年多次拆迁之后,2016年,泮塘五约被列入广州首批微改造项目,荔湾区旧城改造项目中心为建设单位,修缮建设各项基础和生活配套服务设施、重建和改造公产建筑,结合立面整饬和街巷景观设计,整体提升五约村的风貌。

泮塘五约是广州首个先征求居民意见、再编制设计方案的微改造项目。2017年,设计单位之一象城建筑规划设计(广州)有限公司就泮塘公共空间的改造征求村民、居民的意见,村民们强烈盼望借微改造修复文化遗产,作为传承古村传统文化的空间,恢复古村人文风貌,村民意见汇集成一份微改造心愿清单。(详见《新快报》2017年12月14日《“最广州”慢行道之泮塘五约:广州首个先征求居民意见再做设计的微改造》)

2018年8月,泮塘五约微改造被列入住建部全国老旧小区改造试点项目。明确改造要“有利于改善小区环境,延续历史文脉,留住乡愁和城市记忆”。

2018年12月,泮塘五约第一个在广州老旧小区改造中建立公众参与平台——共同缔造委员会,收集村民、居民意见,试点指挥部据此调整建设行为,希望改造更加符合社区要求。(详见《新快报》2018年12月14日《泮塘五约成立广州首个微改造共同缔造委员会,居民意见可上达区政府》)

在共同缔造委员会的第一次会议上,微改造心愿清单中村民最集中、最强烈的愿望再次被提出,并形成会议纪要。

2019年,完成改造后的泮塘五约在延续居住的同时,引入艺术家工作室、传统工匠作坊、网红书店、音乐空间、咖啡茶饮室、潮文化体验馆、藏古唐卡艺术馆,成为创意文化旅游区。

而村民的心愿清单中,拆除三官庙与荔湾湖之间的围墙;建菜市场、老人活动中心、长者饭堂、便民公厕得到兑现。但是,最重要的文化遗产、体现村乡文化传承的重要空间的修复与活化利用尚未实现。

“我们希望微改造能够恢复一些原来的古村风貌,让世人望一望,哪些是我们的特色,也很希望延续这里的传统文化。这些是文旅景区体现不了的。”(村民权叔)

“希望泮塘能表达真正的在地文化,接地气,不是非原生文化,我们要有自己的特色。这些是我们村民真正的心声。”(村民李承坚)

“最大的感受是文化气息浓了,很多商家、工作室都入驻了,但泮塘文化还未看到,祠堂、书舍还未有展示,也还没修好,门楼也还没建。我希望这种岭南古村的旅游景区,本地的和外来的文化都要有。”(市民蔡卫莹)

荔湾区政协委员李东健认为:打造荔枝湾泮塘五约地标名片,应挖掘历史文化资源,突现地方文化特色。以她领衔、有9位政协委员联名的提案建议:修复敦本堂、三官庙旧址、皥遐书舍等文化遗产,辟五约文化展示体验馆,恢复五约人文风貌,形成鲜明的景区特色。

投资2000多万元活化利用祠堂、书舍

2021年1月,新快报报道了村民、市民的心声和政协委员的建议,得到市领导批示,也受到区领导重视(详见《新快报》2021年1月26日《千年古村泮塘五约微改造美中不足 留下残损历史建筑待修复》《9名区政协委员交提案建议:修复文化遗产,打造泮塘五约地标名片》报道)。今年3月,荔湾区城市更新建设项目管理中心发布《泮塘五约文物修缮及周边环境整治工程》招标代理询比公告,对项目内的文物进行整体修缮及对周边环境进行整治,包括荔湾区登记保护文物单位半溪五约亭和皥遐书舍及周边或毗邻建筑,历史建筑李氏宗祠敦本堂,五约外街门楼等3处传统风貌建筑;重建三官古庙门楼;6处传统风貌建筑外立面轻微修缮;建设泮塘文化主题展馆,对李氏宗祠(敦本堂)、皥遐书舍及毗邻建筑组团进行展示活化利用,作为泮塘历史文化体验展示馆;完善泮塘展示系统;提升改造周边环境。投资估算额:2139.60万元。

时隔3年多后,前天,泮塘五约微改造共同缔造委员会召开成立以来的第二次会议,听取设计单位汇报项目实施方案,委员和村民们对方案提出意见建议。

大家都赞同设计方案,意见集中在这些文化遗产的使用、维护和管理问题上。比如产权复杂的祠堂今后由谁来维护、管理,如何平衡利益?建议泮塘五约的设计与后续管理,应该更体现在地的文化和村民的故事、需求。

最大的难点是有150年历史的区登记保护文物单位皥遐书舍的活化利用,这是村里惟一的书舍,在早些时候险被拆掉,已空置荒废23年,是一栋有36平方米的砖木结构平房,书舍将与历史建筑李氏宗祠敦本堂一起被活化利用为展示五约历史文化的乡情馆,但书舍是私房,业主是村民有叔已故的爷爷,继承权共有六兄弟姐妹和两个姑姑,目前尚未办理继承,未来如何交给政府作公共用途?

“我的产权问题始终很难搞,6个人怎么分,很难办继承。但能不能在产权不变的情况下,给我在附近置换一间房子,我有两个小朋友,现在要结婚了,要房子住。”书舍业主后人有叔焦急地说:“这两三年,这间房子已经倒了两三次,皥遐书舍上方的门廊顶也已经塌了下来,不能再这样长久地拖下去,应该整体修缮。”

委员会达成共识,首先按文物部门的要求修缮皥遐书舍,解决安全问题。但是,皥遐书舍的产权能否置换?若不行,能否在产权不变的情况下,安置住房?或者相关部门与业主签订协议,采取租借的方式?这个问题需要相关职能部门协调,最终希望皥遐书舍可以连着敦本堂,一起打造彰显泮塘地方文化的公共空间——泮塘乡情馆。

文物私产公用

难题待破解

就文物私房产权或使用权置换的问题,华南理工大学教授郑力鹏认为:

“文物建筑的价值具有公共性质,产权私有难免与之产生矛盾。香港在确定法定古迹时,政府要拥有该建筑及土地的所有权,因为从法理上来说,法定古迹是全体香港人的文化遗产,产权公有才能真按照文化遗产保护的要求,做到长久保存和合理利用。房产及土地为私人所有的,政府要跟业主谈判,除非业主愿意捐赠,否则需要采用置换土地及货币补偿等方法。

其实这些置换做法一直都有,代价很大,仅用在商业开发和重大工程建设项目,而且现阶段房产价格居高不下,置换成本极其高昂,在文物保护中的成功案例很少。”

物权法专家广东凯成律师事务所周玉忠律师指出:

“如果继承人有8个,那么8个人都有使用权,置换使用权肯定需要8个人都同意,使用权是房屋所有权的一项重要内容。置换的房子属于8个人的共同利益,8个人能否全部同意由其中一人使用?如果旧房子是由其中一个继承人在使用,置换时其他人可能说你一直在用就继续给你用,原来已经形成惯例,就不会提出什么异议。如果采用租借的形式,8个人分租金就好分。”

泮塘五约的耆老权叔的话代表了众多村民的心声:

“希望尽快修复五约文化遗产,这些祠堂书舍给不给我们用都没问题,关键要落实是用来展示泮塘的历史文化,可以给村民使用就最好,不给村民使用,但也能经常开放,我就满意了。”