何家英 中国美协副主席、中央文史馆馆员、中国艺术研究院博士生导师

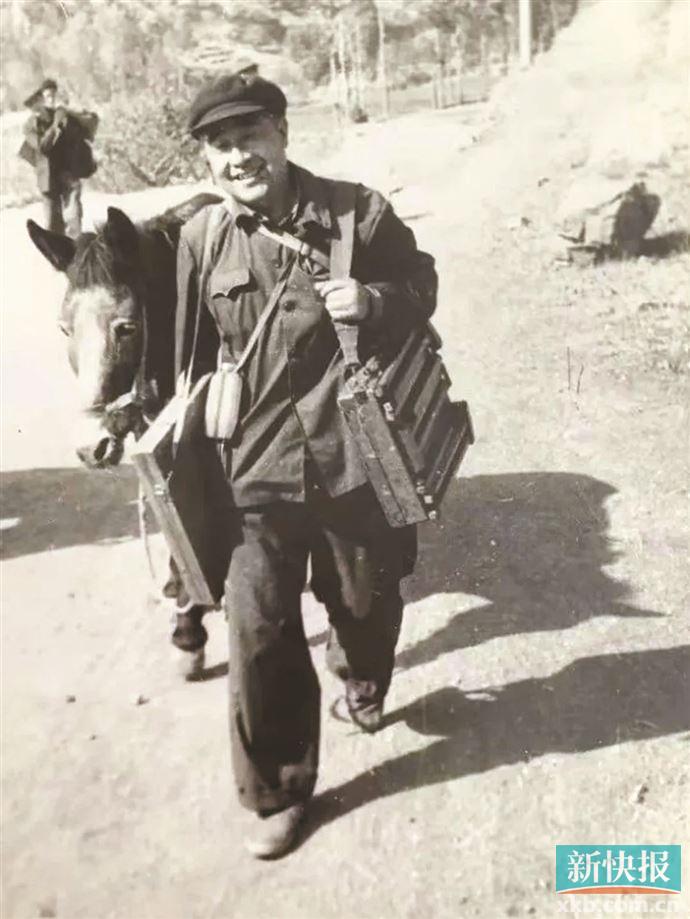

■图为1982年,秦征在太行山写生。 秦征,1924年生,河北省行唐县人。别名秦疏楷,河北行唐人。历任中国美术家协会天津分会主席、天津美术学院教授等职。

四月春风正忆君。这是一个缅怀先辈、追忆故人的时节。在不少的名师大家的成长经历中,常不乏贵人扶持。中国美协副主席何家英日前也向收藏周刊记者追忆了一位前辈大家,何家英毫不讳言地说,“秦征先生改变了我一生的命运。”并坦言,“秦老的高尚人格深深地影响着我的为人。”

他的一生,写出了一个大写的“人”字

收藏周刊:追忆一位对您艺术影响较大的故人,您会想起谁?

何家英:这一刻,不由得回想起秦征先生在我的人生道路上给予的无私帮助,内心充满了无限的思念与感恩之情。2020年听到秦老去世的消息时,我悲痛不已!先生是一个襟怀坦荡、刚直不阿、品德高尚、明道惜才的人,他用他的一生,写出了一个大写的“人”字。说他高尚,一是因为他的善良,二是他的正直。

收藏周刊:您跟秦老曾有怎样的交往?

何家英:唐山大地震后的1977年3月,我有幸从天津市宁河县(现为宁河区)以工农兵学员的身份考入天津艺术学院(天津美术学院前身)绘画系。入学半年以后,比我大两届的老同学张明骥,带我去拜见了德高望重的秦征先生。那时学校的操场和前广场都挤满了临建棚,是为了躲避余震老师们自己搭建的,秦征先生也住在临建棚里。那时已经是夏天,临建棚里很热,秦征先生只穿了一件老头衫,他和老伴儿热情地接待了我们。从此,我与秦征先生结下了不解之缘。

背着我几经周折,他把我留在了学校工作

收藏周刊:此后跟秦老的交往如何?

何家英:此后的三年间,我没有再见过秦征先生,也不敢去打扰,毕竟他在我眼里是高不可攀的人物。到了大学三年级,已经是搞毕业创作的那一年了。我与几个同学去了山东大钦海岛采风,画了一批渔民的水墨写生和速写,回来后创作了一张表现海岛姑娘从海带养殖场归来的作品《海田归》。毕业展览上展出了这张作品和部分海岛写生作品,一下子惊动了学校的老师们,其中就包括秦征先生。秦征先生看到我的作品激动不已,认为我是个难得的好苗子!听说我正在报考浙江美院的研究生,先生急了:“这样的人才不能外流!”他和系主任上下奔走,希望院领导能把我留在学校。几经周折,在我一点儿也不知晓的情况下,我原本可能回到宁河县文化馆的人事档案,最终,经过秦征先生的努力,我才得以留校工作。可以说,是秦征先生改变了我一生的命运。

收藏周刊:能否回忆一下秦征先生在艺术创作上对您的影响?

何家英:在让我留校之后,秦征先生随即给我安排了参加中国美协小分队的事情。其中,葛洲坝的生活体验,让我见到了外面雄伟壮阔的建设场面,遂创作出了一张表现葛洲坝女工生活的大写意人物画作品《春城无处不飞花》,并参加了第二届全国青年美展,获得了二等奖,罗中立的《父亲》获得了一等奖。我的《春城无处不飞花》还在天津第二届青年美展中获得了一等奖。这张作品当时影响很大,为我的艺术道路开启了第一道大门。

住招待所他也自己带着铺盖

收藏周刊:之后你们还有过对艺术深入探讨的经历?

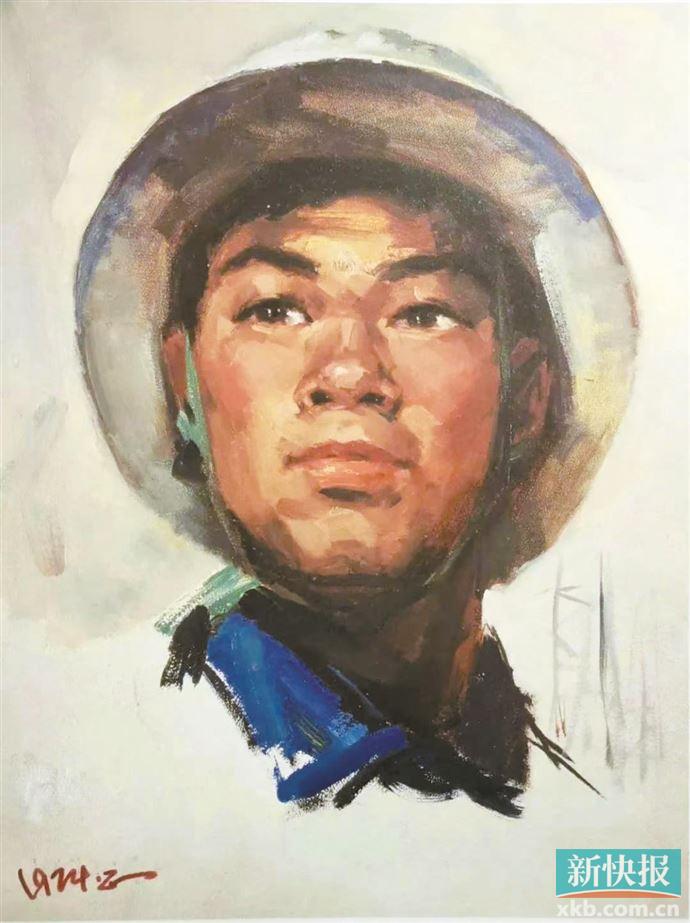

何家英:是的。1982年,我又得到天津市美协的通知,脱产参加美协与文化局、美术学院共同组织的创作研究班。这是一个不同寻常的创作班,它由秦征主席带队,刚刚从中央美院第一届研究生毕业的版画研究生汪国风老师做指导,集中了天津市十位青年骨干。之所以说不同寻常,就在于“研究”二字,此次的深入生活,不是走马观花的,或者是去作一些写生了事,而是以新的思路、新的理念展开创作问题的一系列研究工作,是探讨什么是艺术、如何深入生活的大讨论。

我们在秦征主席的带领下,奔赴河北省保定地区易县狼牙山脚下一个并不起眼的叫“画猫”的小山村。这个村子之所以叫“画猫”,是因为村边有一处的崖壁上自然呈现出一只猫的形状,真的很神奇。我们自带行李先到的保定,转天才能乘坐开往山里的长途汽车进山。当秦征主席带着铺盖卷走进行署招待所时,人家竟然不肯接待,他们大概还没有见过什么领导会自带行李住招待所的。秦征先生让他们联系行署地委书记,这位书记赶紧跑来看望,一看到秦征也笑了:“哈哈!还是老八路的作风!”于是给秦老安排好了住处。为什么得自带铺盖?因为要住在老乡家里,人家也没有多余的被褥。到了山村,秦老好像又回到战争年代军民鱼水情的老样子,每天都与老乡唠家常,回忆他在战争年代转战太行的往事。在这个过程中我也更深入地了解了农民、了解了秦征。和秦征先生待在一起的时间长了,再没有了他高不可攀的感觉,而觉得他是一位和蔼可亲的长者,我们都亲切地称他为“秦老”。

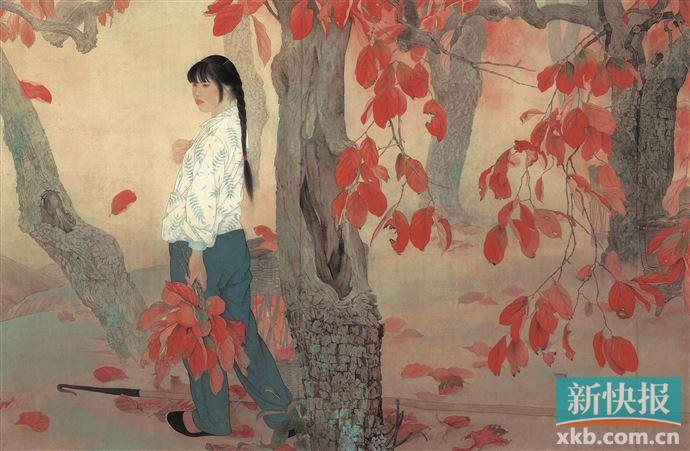

通过1个月的大讨论,我们澄清了很多艺术上的模糊认识,探讨着艺术的本质规律。我们没有像以往那样专注于写生,而是为创作去发现有价值的生活状态,用脚和心体验生活。正是这个创作班,打开了我的创作思路,懂得了如何深入生活。后来我又自己三上太行山体验生活,搜集素材。在1983年和1984年先后创作出《山地》《十九秋》两张作品,并且双双入选第六届全国美展。由于这两张作品水平不相上下,把票数分散了。因此,我的两张画并没有获奖,只是作为优秀作品参加了进京展。但是这两张画在人们心中的位置却是很深刻且经久不衰的。《美术杂志》破例刊登了一个通页,还刊登了我的创作体会。

俗话说,师傅领进门,修行在个人。秦老为我铺开了一条人生的康庄大道!

秦老崇高的美德将永远活在我们的心里

收藏周刊:秦老在您的成长经历中,给予了很多帮助,如果反过来说,您为秦老师做了哪些值得分享的事?

何家英:我一直有一个心愿,就是给秦老画一张肖像画,把他的人格与风采表现出来。2020年新冠肺炎疫情期间,没有了社会活动,我总算能有时间完成这个心愿。我挑选了一张秦老神采奕奕的照片,非常认真地、充满感情地以水墨的形式描绘了出来。当我装裱好、配好框,送到秦老家时,老人家激动万分,看了又看,然后我们把画挂在了墙上。老人家直勾勾地盯着画又看了好半天,最后竖起大拇指说:“只有你何家英才能画出这个水平!”看到秦老那么高兴,我们也都为此而感到高兴,我一直以来的愿望终于实现了!

收藏周刊:在您看来,秦老哪一种特质,最值得我们一同缅怀的?

何家英:艺术可以有传承,人的品德也是可以传承的。秦老的高尚人格深深地影响着我的为人,他当时怎么对待我们年轻人,我现在就怎样对待我的学生,甚至是素昧平生的人才,我也尽可能地帮助他们。秦老要求我们走正路、求大道,不要做绣花枕头、走旁门左道,更不能背离中国文化的文脉。这也是我一直坚定、自信的原因。

让人痛心的是,2020年,秦老离我们远去,我再也见不到我生命中的贵人、我的大恩人了。在这个追忆缅怀的时节,我再次回忆秦老的恩情,秦老崇高的美德将永远活在我们的心里。

■收藏周刊记者 梁志钦