新快报讯 近日一则新闻冲上热搜。据人力资源和社会保障部公布的一项数据显示,今年我国高校毕业生人数将达到1158万,这是继去年高校毕业生人数首次达到1076万后再次破千万。其中更吸引眼球的是,北京市今年高校毕业生共有28.5万,而硕博毕业生人数首次超过本科生,这在全国还尚属首次。

这一新闻引发热议,不少网友表示国内学历已严重贬值,“太卷啦,本科学历已经不值钱啦”“以后外卖岗位都要硕士、博士生啦”“现在是‘人均硕博’的社会了”等等。

那么,“人均硕博”是一种普遍现象吗?不断深造又是否是一种社会发展的必然趋势呢?

北京只是个例

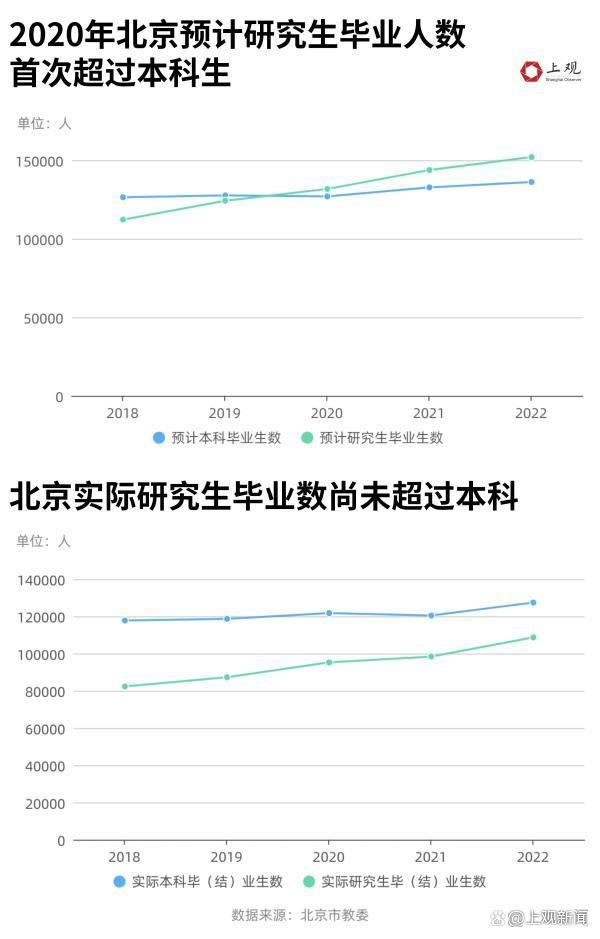

其实,从数据来看,2020年北京预计毕业的硕博生就超过了本科生,但从实际毕业人数看,本科生依旧占比更多,这是因为硕博生存在相当比例的延迟毕业现象。因此,就北京地区而言,研究生毕业生数超过本科生不足为奇,而是大势所趋和一种“定局”。这也符合北京作为国家教育和科技中心的城市定位和建设布局需求。

作为我国教育和科技资源最集中的地区,北京具有学位授予权的研究型大学和科研院所数量冠绝全国。从教育部近年公布的数据看,北京地区硕士研究生招生量占到了全国的近10%,博士研究生招生量更是占到了全国的20%以上,北京地区研究生在校生数和毕业生数在全国的占比也与上述比值大体一致。

毫不夸张地说,上海、江苏、广东、浙江等沿海发达地区在上述各项数值上难以望其项背,西部某些省份每年的硕博士招生数和毕业生数甚至不及北京一所顶尖研究型大学。因此,作为教育高地的北京,其高校毕业生数量呈现本研“倒挂”现象,并不能说明全国研究生毕业生已经“过剩”。

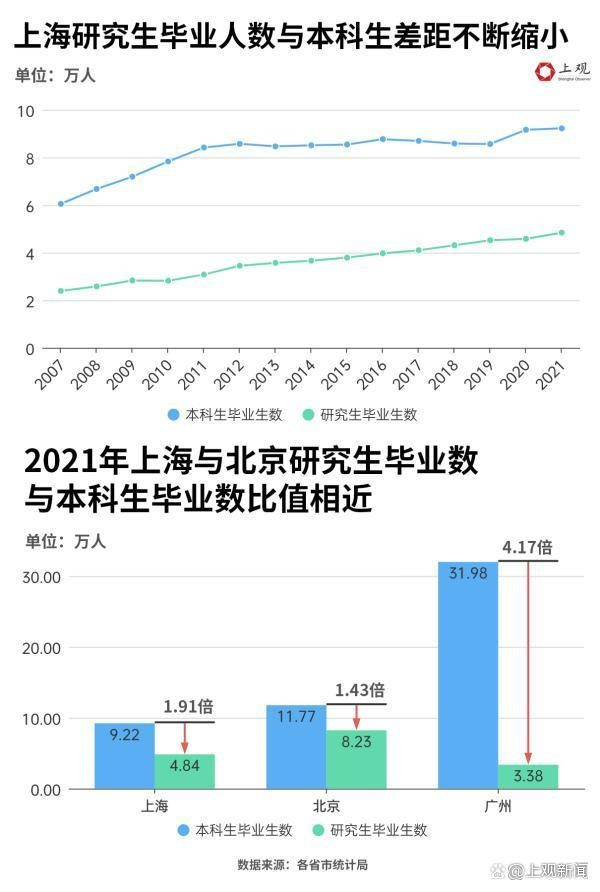

而另一个高校重地上海,研究生毕业人数尚未和本科生相当,但差距在不断缩小:2021年,本科毕业生大约是研究生毕业生的1.9倍,接近北京1.43的比值;相比之下,广州在2021年毕业的硕博生和本科生之间的数量差距仍有4.17倍。

“双一流”重点大学读研比例高

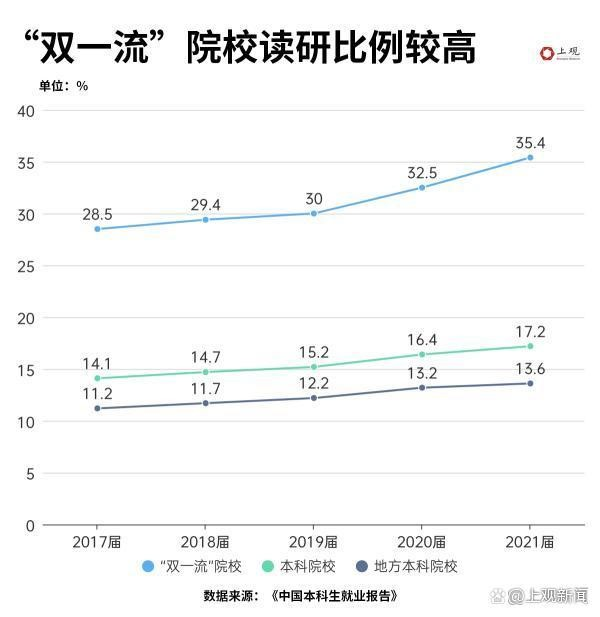

北京和上海硕博毕业生数量赶超本科生,一个很重要的原因,是这两个地方“双一流”重点大学比较集中。

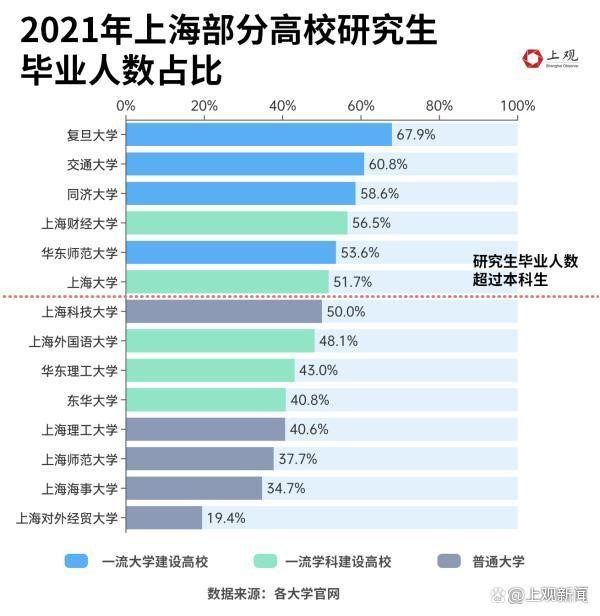

以上海为例,2021年,在上海近30所高校中,有8所高校研究生毕业人数超过本科生,皆为“双一流”高校。

其中,复旦大学硕博毕业生总人数达到6829人,是本科毕业生的2.12倍。交大、同济研究生毕业人数也分别是本科生的1.45、1.55倍。

这个现象并非是这一两年发生,在北清复交,10年前便出现研究生毕业人数超过本科生的现象。

例如,2013年,清华大学研究生毕业人数是本科生的1.14倍,而到了2022年,这一比值提升至1.5,研究生毕业人数增幅(35.57%)远超本科生(3.2%)。2013年,复旦大学的硕士毕业生是本科生的1.17倍,若加上博士毕业生,这一比值更是达到1.67倍之多。并且,两者的差距逐年扩大。

华东师范大学、上海财经大学、上海中医药大学的研究生毕业人数在2015、2017、2018年也都超过了本科生。

而双非院校则依旧保持以本科生为主的毕业情况。例如北方工业大学2022年本科毕业生2493人,研究生毕业人数仅有864人。

这是因为,相比普通高校,重点高校拥有较多的学位授予点,同时单个授予点招生数量较多。这也导致重点高校学生读研更便利、意愿更强。

比如在2022年上海交通大学硕士研究生招生计划中,约40%的名额为推免生。其中,像是土木工程、机械工程、天文学、中国语言文学等多个专业仅从推免生中选拔。没有获得推免的学生也会考研、出国,“只有这两个都失败了,才会选择工作gap一下。”小佳是上海一所重点高校经济系大四的学生,她表示,所处的环境让人很自然地就选择继续深造。

北京、上海是全国教育资源最为集中的两城,尤其是北京,985、211高校数量分别占全国总数的20.5%和23.2%,在研究生毕业人数占比上自然就更具优势了。

不可否认的是,即使是在双非院校,相比本科生,研究生数量也在较为快速地增长,近五年平均增长率约为10.88%。

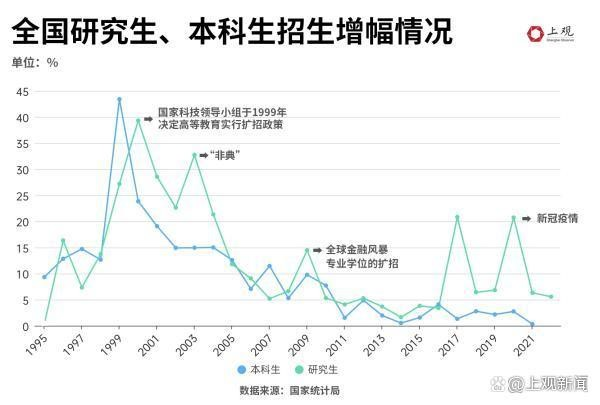

国内研究生扩招始于1999年。为实现中国高等教育大众化的发展战略,教育部在《关于加强和改进研究生培养工作的几点意见》中提出,以宽口径培养研究生,同时扩大应用型研究生招生比重。从全国范围来看,过去十年,国内研究生招生人数翻了一番。相比2012年,2022年研究生招生人数增幅110.7%,达到124.25万人。而本科生的招生数增长相对较缓。

现象

中国博硕生比远低于欧美发达国家

从全球范围来看,高学历人数的增加是经济、社会发展的必然趋势。那么,相比发达国家,中国的研究生人数算多吗?还有继续扩招的空间吗?

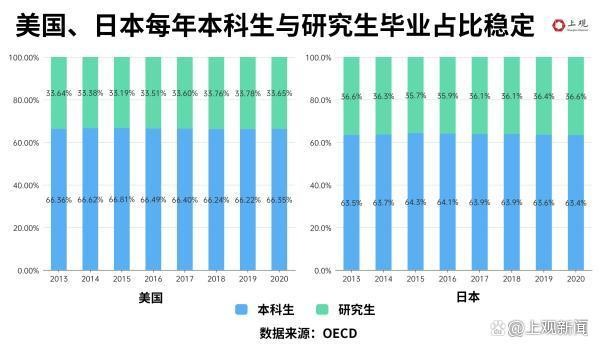

答案是:有!公开数据显示,在美国等发达国家,每千人中的注册研究生数为9人左右,韩国为6人,而我国仅为2.2人。而根据oecd的数据统计,近8年来,美国本科、研究生毕业生逐年递增,2018年研究生毕业人数突破100万,但两者始终维持在1.9:1左右,与上海2021年的毕业情况相似。

而日本的比值更是极为稳定,近8年来保持在1.7:1前后。

从全国范围来看,国内2021年本科生与研究生的比值是5.54:1,与上述两国还有较大差距。

还需指出的是,我国博士和硕士毕业生比远低于欧美发达国家。根据教育部公布的数据测算,近10年来,我国博硕毕业生比维持在10%左右,而美国该比值保持在25%左右。因此,研究生群体中的博士生培养规模也许更需扩大。

科研单位“缺人才”

从就业市场需求端看,也难以得出研究生供大于求的结论。

而根据《中国科技统计年鉴》公布的数据,2020年我国企业科学研究与试验发展(R&D)人员数量共计约560万,其中拥有研究生学位的人员数量不到42万,占比为7.4%,拥有博士学位的R&D人员仅约4.1万人,占比仅为0.7%,无论是绝对数量还是占比,均远低于欧美发达国家。

可以说,在我国企业中,研究生尤其是博士层次R&D人员数量缺口仍然较大,然而人才供给端却显得不给力。以与产业界接轨最为紧密的工科为例,目前我国仅有约25%的工科博士毕业生到各类企业就业。而早在1990年,美国就有59%的工科博士毕业生进入企业部门就业。至2020年,该比例更是达到77%。

通过上述分析可知,研究生就业市场在供需两侧都有很大的增长空间。然而在现实中,用人单位“缺人才”和毕业生“就业难”的就业市场结构性矛盾也非常突出。在已就业的毕业生中,人职不匹配、过度教育、职业满意度低、跳槽频繁、高离职率等就业质量问题凸显。

因此,学历贬值的焦虑并非空穴来风,而是在一定程度上折射出了当前我国研究生教育中的一些突出性短板问题。当前,产业结构升级和产业发展“卡脖子”等关键问题的解决,对毕业生就业提出了更高要求,如何提升我国研究生教育与社会行业需求的相关性,促进研究生高质量就业仍是亟待破解的重要命题。

“本科学历不值钱”“研究生高学低就、大材小用”等“内卷”现象引发了研究生过剩、质量滑坡、读书功利化等诸多热议,也让公众对研究生的能力和读研的价值产生了怀疑。是否该拿出“血本”投入时间读研?这是很多人的疑问。

众相

读研“三难”皆因“卷”?

高校应届毕业生规模一再创下历史新高。

数字背后,蕴藏着无数的喜怒哀乐和不为人知的鲜活故事。

对于很多像李晓琳这样的应届研究生来说,或许可以用一个字——“难”,来描述他们的处境。

29岁的李晓琳刚获得北京某“双非”高校(非世界一流大学和一流学科建设高校)外语专业硕士学位。把自己划归为“大龄”读研群体的她,对这段学历教育的体验,并没有当初想象中的那样美好。

“考研两年,加上读研两年,砍掉了90%的娱乐时间,四年没过正常人的生活。读研期间几乎相当于免费给导师打工,论文得不到有效指导,身心俱疲。”她向记者“吐槽”。

考研难、读研难不说,更让她灰心的是,付出和回报没有成正比——就业更难。

本科毕业后,李晓琳在私企和培训机构之间兜兜转转好几年,现在她学历高了,求职却似乎回到了原点。

今年以来,她投向心仪的事业单位和大公司的简历都石沉大海,小私企的工作她又看不上。“要不要回内蒙古老家当老师?”她在纠结。

近年来的扩招,已经让研究生过了“物以稀为贵”的时代。

“以经济学原理来解释,供求多了,价格自然下降。就像荔枝等水果多了,就会卖得便宜。研究生数量大大增加之后,自然不能确保每个人都找到好工作。”北京大学教育学院教育与人类发展系主任沈文钦在接受采访时说。

进入21世纪以来,我国研究生每年招生人数飞速增长。根据教育部公布的数据,21世纪第一个10年,我国研究生招生规模从2001年的15.9万,增长到2010年的47.20万,增长了三倍多;第二个10年,研究生招生人数再翻一番。

对于个人来说,显著的数字增长不仅意味着学历的贬值,同时也意味着它正在成为职场的入职“标配”。

这种现象在一些人眼里正应了时下的热词:“内卷”。

这个从社会学领域破壁出圈的词原指“没有发展的增长”,在研究生教育中,则被用来描述非理性的内部竞争,让身在其中的人不自觉陷入“囚徒困境”,为了自身的利益,不得不参与其中。

“‘没有研究生学历不要。’这种学历歧视和文凭过度消费,加剧了就业市场的竞争,人为导致不必要的‘内卷’。”中国人民大学哲学院教授刘永谋说。

在这种效应的影响下,在一些应届毕业的研究生还在为工作没有着落而焦虑时,新一轮的研究生备战已然开始,许多考研“培训工厂”的报名十分火爆。

对当前每年三四百万的“考研大军”来说,为达成未知结果的期望,付出的不只是金钱,还有时间成本。

作为一名“二战”备考生,来自山东的尹小强很清楚,由于扩招速度赶不上报考人数增长速度,推免生占用名额比例增加,加上在职研究生被纳入统考,现在研究生“越来越难考”。

特别是42所“双一流”高校的推免生比例,普遍接近教育部规定的50%上限。

“但必须考呀!学历不能说增加你的竞争力,至少会降低你的被淘汰率。”尹小强曾在百度实习了三个月,直系“老板”是复旦大学毕业的研究生,他觉得对方在眼光上要比普通本科生长远得多。

虽然去年“一战”失败了,但也让他真正意识到自己想要什么。

“我愿意吃研究生的苦,只要我能考上,这样才能为就业增加更多的筹码和机会。”因此,他“明知山有虎,偏向虎山行”,瞄定了北京某“双一流”高校的计算机系。

尽管不乏尹小强这样的“勇士”,但也有人在看清考研形势后进退维谷。王会娟就在犹豫要不要加入考研大军。去年从华中科技大学毕业后,刚入职某出版社的她在工作中时常被问到“是哪个学校的研究生”,每当此时,她就觉得有点尴尬。

“我想去的学校很难考,‘双非’的考上也没什么用,也想过出国读一年,但费用有些高,我父母觉得花那些钱还不如先在二线城市(买房)付个首付。”工作一年多,这个来自安徽的姑娘还在为读研“划不划算”纠结。

探讨

1.“过剩”是个伪命题?

对于今天的研究生来说,“内卷”似乎已变成一个不争的事实。

近年来,研究生做外卖骑手、当司机、做保安、卖房子……各类“高学低就”“大材小用”的案例不胜枚举。

“现在的研究生教育存在某种‘降维’的情况,大学生越来越像以前的高中生,研究生越来越像以前的大学生。”刘永谋感慨道。

不过,多位专家表示,尽管研究生学历有所贬值,但数量并不“过剩”,因此应谨慎使用“内卷”一词。

在华中科技大学教育科学研究院副教授彭湃看来,过剩意味着供大于求,而从多个角度看,我国研究生教育现状并非如此。

如从考生端看,考研需求仍然旺盛,并非人人都能够读研;从毕业生端看,不同领域过剩与不足并存,一些专业的毕业生甚至供不应求。

同时,我国高等教育毛入学率在2019年达到51.6%,刚突破50%的关口,说明我国才从高等教育大众化进入普及化阶段,仍有上升空间。

而据2020年中国劳动统计年鉴,我国各行业从业者研究生教育比例仍然偏低。例如,研究生学历仅占总体从业者比例的1.1%。

在公认“研究性最强”的科学研究和技术服务业领域,研究生学历从业者所占比例仅为10.7%;教育领域其次,占7.4%;金融业和信息技术服务业紧随其后,分别占5.2%和4.4%。

“由此看来,我国的研究生从业者存量不足,仍有很大发展空间。”彭湃说。

沈文钦也表示,当前我国在诸如医生、护理、师范、人工智能等学科方面的研究生依然存在大量缺口。

同时,研究生扩招对于不同的利益相关方来说,意义也不同。

个体(考研者)永远受制于大形势,会比较被动,而竞争就意味着更累、更苦,每个人都要为自己的选择付出努力和代价。

但对于国家和高校来说,考生人数多则有利于选拔出更多、更好的生源,因而是好事。

特别是当前专业硕士招生比例在持续增加,且这一群体学费更高,所以很多学校有动力去扩招。

“如果看不同省份就业人群研究生学历的比例,就会发现我国的研究生根本不是过剩,而是稀缺。”

清华大学教育研究院长聘副教授李锋亮说,如果我国培养的大学生、研究生可以去中西部地区当中小学老师,就不存在“隐形失业”和“人力资源浪费”的问题,中西部地区的基础教育水平也能大幅度提升。

“一句话,研究生过剩问题牵扯到研究生教育的总体结构。”刘永谋表示,就直观感受而言,高等教育的结构问题可能比速度问题更重要。

2.教育质量“水分”大不大?

与研究生“过剩”这一问题类似,我国研究生培养人数“高歌猛进”面临的另一广泛争议是研究生教育质量下降,“水分”太大。

对于这一点,在接受《中国科学报》采访时,专家们存在不同甚至截然相反的观点。

刘永谋支持“研究生质量下降”这一观点。

在他看来,尽管扩招并不必然导致研究生教育质量下降,但与高等教育发展速度不匹配的过度扩招会导致研究生教育质量下降。

“现实来看,现在研究生培养质量的确在不断下降。”他说,其具体表现有,扩招导致生源“注水”,很多学生没有学术理想,只想“混”一个文凭;教授岗位也“注水”,招的学生多了,导师很难像以前一样对学生“精雕细琢”等。此外,还与教育资源有关。

虽然国家加大了投入,但相对而言研究生人均能享受的资源在减少。

据国家统计局今年5月发布的数据,第七次全国人口普查数据显示,我国具有大学文化(指大专以上)程度的人口为21836万人,相比第六次全国人口普查,相关人口增加了近1亿。

“这一发展速度是惊人的。”21世纪教育研究院院长熊丙奇对《中国科学报》说。

他同样认为,我国高等教育规模快速扩大也出现了许多“高分低能”与“学历高消费”等人才培养、使用问题。

“高等教育的大众化、普及化,就是希望各行各业的从业者都普遍接受高等教育,有更高的能力与素质,而不只是拥有一个大学生身份,否则就会导致学历高消费、高学历低就业现象。”他说。

不过,在沈文钦看来,不能夸大扩招引起的研究生群体质量滑坡。

他表示,研究生规模扩大后,好生和差生都会增多,方差就会拉大。

但教育的目的不仅仅是把精英挑出来,还要让每个进到教育体系里的人都能够有所发展,国家也从中受益。

“我国研究生培养单位有几百家,培养质量参差不齐在所难免。严格来讲,在一些培养条件不大好、生源条件不大好的学科点,存在指导不到位或质量危机的情况。”他说,但很难就此得出学生整体质量大幅滑坡的结论。

他举例说,1981年到2004年间,我国生物学领域只在《细胞》上发过一篇论文,但现在我国科学家每年在CNS(《细胞》《自然》《科学》)等顶刊上发表的文章已颇为不少,其中很多是学生参与完成的。

这从一个侧面说明,优秀的学生更加优秀了。

沈文钦参与的全国研究生毕业调查发现,很多学生对读研期间个人能力增长整体评价十分积极,接近9分(满分10分)。

在访谈计算机领域的院士专家时,他获得的信息是,这一领域中一批30岁左右的年轻学者能力很强,超过上一辈学者。

“除了文史哲等不太受学术范式更新影响的学科之外,在知识更新迭代更快的经济学、生物学、计算机等领域,现在的学生不比之前差,甚至可能更好。”

他说,“不同时代成长的人有不同的优势,老一辈的学者语言表达能力、文学修养更强,而今天的研究生英语更好,阅读文献更多,动手能力更强,这些都是他们的优点。”

在彭湃和李锋亮看来,随着时代的变化,也要换个眼光看研究生教育——更注重人才培养质量的“多元化”。

“如果只从科教人才培养角度看,研究生的培养质量肯定受到了一定负面影响。但当前研究生读研的动机以及培养政策的设定都是多元化的,不能仅用过去的评判标准评判现在的研究生教育质量,并得出下降的结论。”彭湃说。

彭湃主持的全国硕士生学习和发展调查发现,当前有近七成研究生读研是为了提高综合素质,找到待遇更好的工作;只有不到4%的硕士生是因为学术研究兴趣去读研。

这说明,尽管名字中有“研究”二字,但研究生的读研需求已经呈现出日益多元化的趋势。

李锋亮也持类似观点。他并不认同研究生教育质量整体下降的判断。

“如果从投入等指标来看,研究生教育质量没有下降。而如果是依据研究生的精英化程度来评判,也是不对的。”

他说,“比如拿40年前和现在读高中的人群相比,显然40年前的人群更加精英化,但由此便认定现在的高中质量比40年前的高中质量差,这是荒谬的。”

在他看来,研究生的目标更加多元也是合理的事情,且研究生教育有很强的溢出效益,除满足研究生个体发展外,也有助于这些个体周围人群的发展,乃至整个社会的发展。

“现在研究生教育更加多元,就应该用更加多元的质量观去分析研究生教育的质量。”他补充说。

3.读研“功利化”可不可取?

河南中烟工业有限责任公司2021年度大学生招聘拟录用名单引发热议,因为其“一线生产操作岗位”拟录用人员中,有不少来自中国人民大学、武汉大学、郑州大学等“双一流”高校的研究生。

这则消息招致了“研究生丧失理想”“追逐垄断行业工资”“读研功利化”等批判声。

其背后反映的是长期以来存在的一个问题:一些人考研动机不纯,不管有无能力从事科研和教学,先拿个文凭,好晋升、加薪,或是在婚姻市场上找个“学当户对”的姻缘。

那么,研究生教育是否有义务满足这些“功利性”的需求呢?此次采访中,专家们对这一问题也持不同观点。

沈文钦认为,高校的根本是学术,没有义务满足这种需求。其任务就是要提升人力资本,通过教育使学生实现人力资本的增值。

刘永谋也持类似看法:“研究生扩招降低门槛,让以就业为目的的考生获得加入研究生队伍的机会。换句话说,不是研究生丧失理想,而是本无学术理想的人来读研了。”

在他看来,这与整个社会 “文凭过度消费”有关,其实很多工作完全没有必要设定研究生这一门槛。

“这种不合理的要求和‘学历歧视’(没有研究生学历不要)加剧了就业市场的竞争,人为导致不必要的就业‘内卷’。”他说。

同时,“文凭过度消费”刺激大学生报考研究生,加剧考研竞争压力。

为了就业而考研的人不在少数,他们本来就无心学术,这也导致研究生培养质量下滑。

不过,在彭湃看来,当前中国基本上已经是学历社会,在这样的社会里,个人读研究生、追求更高的学历是基本的权利。

这一现象不仅在中国,在其他国家也存在。“比如有的人已经工作了几年,想要提升自我,或是换专业谋求更好的职位待遇,这是其基本权利。”

他表示,一方面,这是由学历教育本身的性质和作用决定的,通过接受教育来提升自己的能力水平(或人力资本),这是最常见的教育功能;而文凭还有另一种信号作用,它可以让拥有者“自带光环”,从市场筛选中脱颖而出。

另一方面,研究生的读研动机和需求肯定是混合的。

不可否认,一部分人是纯粹追求一个文凭,因为这对某些行业或岗位是“硬杠杠”,是研究生自身发展的需求。

“如果教育让人得到了发展,不管是发展了多少,都应该有义务去满足他。”他说。

不过,彭湃表示,在此过程中也存在一些“不太正常”的现象。

如在考研,尤其是争取保研机会时的功利化,表现为“GPA(平均学分绩点)竞赛”。

“大家都去拼命提高自己的学分,变得和中小学生有点像,还有一些人甚至为此和导师搞关系。这些不太正常的功利化行为不应鼓励。”

“我不反对个体怀着世俗的目的读研究生,但是我们应该鼓励研究生个体更加高尚。”对此,李锋亮说。

(应受访者要求,文中学生均为化名)

新快报记者 王春燕综合整理自中国科学报、上观新闻