专家建议进行文物评级

拥有罕见明清祠堂群及众多历史建筑的广州800年名村沥滘,在全面改造10余年后,有保护建筑被发现价值低估:包括建造工艺及其蚝壳都非常罕见的蚝壳屋;保留有可能是明末、清初遗构的祠堂、北帝庙。一些村民更希望保留自家祖屋,保留更多历史悠久、有艺术特色的传统民居,延续记忆。

多位文保专家建议:对有重要价值,但未评级的不可移动文物进行评级,组织专家论证;对新发现的建筑遗产线索或保护级别过低的建筑遗产,组织专家评定,能保尽保。

沥滘村祠堂群罕有、历史建筑丰富

共36处建筑被列入不可移动文化遗产保护

“未有河南(珠江以南地区),先有沥滘”,有800多年历史的沥滘是南番顺地区的名村。曾有30多座祠堂,历经宋、明、清和民国多个时期,是广府地区朝代最齐全的祠堂群之一,现仍存12座。根据2008年10月20日海珠区文化广电新闻出版局给南洲街街道办事处发的《关于对沥滘村祠堂建筑加以保护的函》,沥滘村祠堂建筑群是广州市现存古村落中少见的年代较早的祠堂建筑,该类祠堂大多为典型清初期建筑,建筑保护之完整,数量之多实属难得。

根据2011年4月21日广州市文化广电新闻出版局发给海珠区文化广电新闻出版局的《关于沥滘村卫氏宗祠问题的函》,沥滘村12座祠堂大部分为明代祠堂,清代重修或维修,已全部列为第四次文物普查线索。

除了广州少见的祠堂群,沥滘在民国时期是广州南部的货品集散地,不少有钱人在此置地建屋做生意,繁盛多年,传统民居与西式洋楼等建筑遗存十分丰富。

2001年,沥滘村成为广州城中村改造首批试点之一,是广州中心城区规模最大的城中村改造。

作为全面改造项目,沥滘村如何面对丰富的不可移动文化遗产?

早在2012年8月,在卫氏后人及多名专家、学者呼吁下,海珠区人民政府公布了沥滘村3处市级文物保护单位(沥滘卫氏大宗祠、沥滘广州市界碑、卫国尧故居),9处未评级的不可移动文物(心和卫公祠、御史卫公祠、石崖卫公祠、志宇卫公祠、岐周卫公祠、丽溟卫公祠、义所卫公祠、崌崃卫公祠、芝岩卫公祠)。2012年10月,广东省人民政府公布沥滘卫氏大宗祠为第七批广东省文物保护单位。

2013年6月10日深夜,广州发生金陵台民国建筑被开发商偷拆事件,成为广州历史文化名城保护史上重要的转折点。2013年6月26日,在广州市规委会会议上,时任市长陈建华表示,今后在做总体规划尤其是在控规调整阶段,应全面普查区域内历史建筑。

2013年8月30日,海珠区规划分局和海珠区文广新局邀请多位名城委专家对不可移动文物外的37处建筑进行了评定,形成《沥滘历史建筑推荐名单》,其中19处为推荐历史建筑(其中一处为两个门牌两处建筑,实为20处建筑),18处为推荐传统风貌建筑。

2013年9月5日,《新快报》在《广州历史建筑普查民间版(第二季)》中详尽介绍了面临城中村改造的沥滘古村内,由村民推荐的至今保存较为完整的30多处清末、民国特色民居与祠堂,以及部分村民和专家对这些老建筑的保护建议(详见《新快报》2013年9月5日《沥滘改造在即,保祠堂也要保特色民居》)。

2013年9月,广州启动了史上最大规模的第五次文化遗产普查。

2014年,上述37处名单中的传统民居肇昌堂入选广州第一批历史建筑。

2016年,经广州第五次文化遗产普查,评定沥滘村8处民居为历史建筑线索,11处民居、两处祠堂、1处天后宫、1处北帝庙共15处为传统风貌建筑线索。共计23处。

最终,这23处“五普”线索作为传统风貌建筑线索,和2012年公布的12处不可移动文物,2014年公布的1处历史建筑,共36处入选沥滘改造项目的不可移动文化遗产名单,全部为原址保护。2022年9月,海珠区沥滘片区(AH1017—AH1024规划管理单元)控制性详细规划(含历史文化遗产保护专章及上述不可移动文化遗产名单)获市政府批复同意。

值得注意的是,在2012年,12座祠堂中的7座曾被规划为迁建保护,遭到反对。目前,在不可移动文化遗产表中,注明是全部原址保护。

罕见:用蚝壳砌夹头,蚝壳比常见的大、长

专家建议评为文保单位

近年来,不断有文保专家前往沥滘踏勘、调研,发现一些保护建筑一直未进行文物评级,或者保护级别过低,未能反映其真实价值,成为沧海遗珠。近日,新快报记者与多位专家一起重返沥滘村调查。

首先是最大的“遗珠”,位于沥滘中区三巷4-1号,一处建造工艺及其蚝壳都非常罕见的蚝壳屋,在非常狭窄的巷道中,依然能完整地看到这个房子的两面蚝壳墙。

国家级非遗灰塑代表性传承人、广东省传统建筑名匠邵成村曾经砌过蚝壳墙,在踏勘过这处建筑后非常兴奋,惊叹道:

“它最大的特点是,不仅是墙,而且它的夹头,都是用蚝壳砌筑的,这个最特别。我们见过所有的蚝壳墙,是先用砖打夹头,里面才砌蚝壳墙。它这里是用蚝壳打夹头,很特别。夹头是整个墙体的承重支撑点和转角点,那如果你不掌握这个技术,墙会倒的,这个力学技术很厉害。”

市文物保护专家委员会专家委员、华南理工大学建筑学院副教授张智敏指着墙的转角处分析道:

“一般的蚝壳屋转角是用角柱,用砖砌山墙,然后把蚝壳放进墙里面,就像填空填进去,而且是丁的砌法。但这个房子的转角位是用蚝壳按一丁一顺的砌法,它要有足够的强度或黏合度才能有转角的承受力,相当于有拉结、固定的作用。”

文保专家凌圭(化名)对这个蚝壳屋也大为赞叹,他说:

“这个蚝壳屋的墙不像我们常见的蚝壳墙,夹头处砌了砖墙、柱子,墙中间再放蚝壳上去,它是在夹头的部位直接把蚝壳加工得横平竖直当砖来砌,一顺一丁这样砌,是比较少见的,有突出的工艺价值啊!能反映那个时代的建造工艺水平。”

邵成村还对它的蚝壳印象深刻,他说:

“第二个特点是,它的蚝壳是我们见过的蚝壳墙中最长、最大的蚝壳。我们是从建筑的形制、结合蚝壳大小,去判断这间屋的蚝壳是特别大的。蚝壳你要去头去尾后超过36公分,你才能打夹头,那这个蚝壳最少都有50公分。如果你的蚝壳去头去尾后只有20公分,你就打不了夹头了。中国出产的蚝没那么大的,这些蚝壳是怎么来的呢?十几年前,我曾经见过在江边码头挖到的蚝壳,有60公分长,给专家看,专家推测是因为我们的海外贸易,商船从南洋回来的时候,他就找生蚝压船,回来后,他就把蚝壳都扔在码头,然后又再装货出海贸易。当地人是用这些废弃的蚝壳,砌筑我们的建筑,能够保证到它的冬暖夏凉。

沥滘江边就是码头,所以这个建筑的材料可能是来自国外的,见证了当地海外贸易的历史。那这房子就不单只是一个建筑,而是承载着历史信息、文化信息,它原来有这么多故事,材料是东南亚的,我们通过智慧、传统工艺将它造成这样的房子,它有什么特性,有什么好处,我们要挖掘它的历史价值、文化价值。

不然我们将来讲起蚝壳墙,大家都不知道有什么特别。”

文保专家凌圭(化名)也认为:

“它的蚝壳不是我们正常看见的蚝壳,它的蚝壳特别大,特别长,像砖那么长的,有可能不是来自珠江水域,而变成了珠江水域地的建材,如果是来自国外,价值会很不一样,有待考证。”

邵成村上世纪90年代就在沥滘修祠堂,他说:“沥滘以前有好几间蚝壳屋,最特别就是这间了!连夹头都用蚝壳砌筑。现在就剩下这一间了。”

据村民说,听已故的老人说,这个房子比村里建于康熙36年的心和卫公祠早,是这家人的私伙厅,即私人的祠堂,专门用来拜祭的。原来有两进,后来前面一进被人拆了盖房子,后面一进的部分被改造成另一间房子。

据在这另一间房子(沥滘中区二巷5号)住了40多年的村民说:“40多年前它就已经没人住了。村里人也不知道业主是谁。”

据区规划部门核查,沥滘中区三巷4-1号这个建筑在沥滘不可移动文化遗产表中登记为沥滘中区二巷5号,为同一处房屋,是传统风貌建筑线索,凌圭(化名)建议:“这栋楼的特点就在于它的砌法,如果这个建筑是清中早期的话,完全可以评定为文物保护单位。”

崌崃卫公祠等:可能有明末清初遗构

专家建议申报为文保单位

尽管沥滘村的12座祠堂有10座已被评为不可移动文物,但只有一座被评为省级文物保护单位,其余9座都未获评级。

根据2011年4月21日广州市文化广电新闻出版局发给海珠区文化广电新闻出版局的《关于沥滘村卫氏宗祠问题的函》,沥滘村祠堂大部分为明代祠堂,清代重修或维修,已全部列为第四次文物普查线索。

此函还提到:“根据国家普查办《关于进一步加强第三次全国文物普查新发现文物保护工作的通知》精神,各地各部门要按照属地管理的原则落实新发现文物的保护与管理单位或责任人,制定、完善新发现文物的长效保护机制;要及时制定和颁布针对新发现文物保护的相关规章制度,将新发现文物及时公布为各级文物保护单位或保护点,落实保护措施。请贵局结合卫氏后人的来信组织对卫氏12座祠堂进行专家论证;并根据其文物价值研究公布为区文物保护单位,待广州市开展第八批重点文物保护单位的公布工作时,可根据其文物价值酌情推荐。”

国务院是2019年10月7日公布第八批全国重点文物保护单位,而迟至2022年,广州市海珠区文化广电旅游体育局发布的《广州市海珠区不可移动文物名录》,有9处祠堂仍为未评级的不可移动文物,仅有1处祠堂为省级文保单位。

这些祠堂中有些始建于明代,尽管后经重修,但有专家判断可能有明末清初的遗构,建议组织专家论证,申报为文物保护单位。

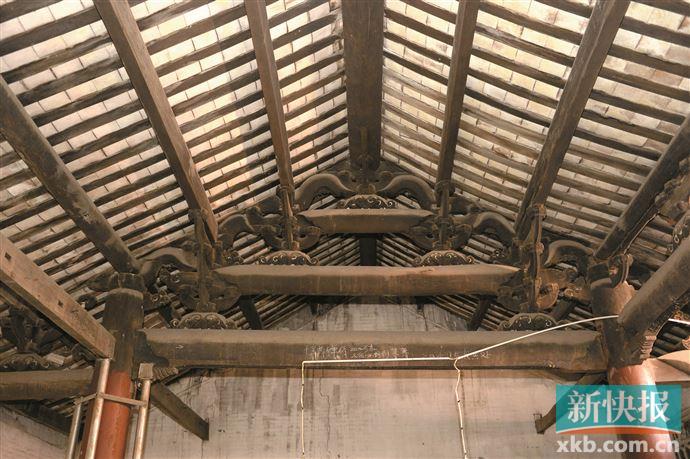

据《番禺县志》故宫版,崌崃卫公祠始建于明朝天启年间。站在崌崃卫公祠的最后一进,文保专家凌圭(化名)指出,有几个做法,应该是明朝或者清早期的:

用的是月梁,方檩,木柱。凌圭(化名)指着屋顶一处的梁说:“这根梁斜着向上的,这其实就是明清时期的,从悬山式到硬山式过渡。”

凌圭(化名)赞叹道:“我没想到这么完整!”

在祠堂里,既可看到木柱,又能看到石柱,凌圭(化名)认为:“岭南的祠堂原来是以中原的那种木构架为主的,明清之后,本地工艺开始发达,开始硬化,柱子用石头,墙体开始用砖,木结构就慢慢开始退化,砖石就出来了,这就是岭南本土的特征,或叫广府自立,这栋祠堂能够反映出这样一个变化的过程。”

凌圭(化名)认为:“珠三角已经没剩下几间明代祠堂了,如果是明代的,或清早期的,只是不评级的不可移动文物是浪费了,应该评市级以上文物保护单位。”

有另外两位专家也与文保专家凌圭(化名)的判断一致,市文物管理和历史文化名城保护委员会委员、华南理工大学建筑学院教授郑力鹏认为:

“该建筑木构梁架中的月梁、檩条等具有明代至清代中期的建筑风格特征。珠三角地区现存明代建筑不多,如果建筑的主体结构是明代的,是可以评定为省级文物保护单位的。即使只保留部分明代建筑构件,或者具有明代建筑的某些特征,也是很有价值的。”

“应该对这座祠堂的建筑结构和构件特征再深入研究考证一下,并查阅族谱等文献资料加以佐证,如果主要结构和构件是明代的,或者具有明代建筑特征的,可以推荐作为省、市级文物保护单位。”

郑力鹏对沥滘12座祠堂中仅有一处为省级文物保护单位,其他都未评级感到意外,他说:“沥滘好东西很多,这个村啊,确实应该多评一些。”

一位当年曾参与沥滘不可移动文物评审的市文管委委员也认为:“梁架可能是明末清初的。”

除了崌崃卫公祠,一些专家认为御史卫公祠、北帝庙内都有多处可能是明代的遗构,值得好好挖掘、研究,重估其价值与保护级别。

“沥滘的民居不少具有珠三角典型民居的特色”

尽管目前已有21处民居被列入保护,但村民或业主仍然希望能保留更多。

沥滘副四约北街二巷3、4号是已移民的村民卫汉城的祖屋,3号已被列入传统风貌建筑线索原址保护,但4号未能入选。

这两间祖屋珍藏着卫汉城许多童年回忆,他说:

“这两间屋原来是我爷爷的,已经过百年了,它里面还有两个花园,古井,很漂亮的。我小时候,上世纪60年代在那里住了很长的一段时间,后来去了香港,周六日放假也会回来跟我嫲嫲一起住,断断续续都住了10多年,这两间祖屋绝对是留下了许多我对嫲嫲的回忆。还有那附近的邻居,大家小时候都在一起玩的,好多现在还很熟。”

卫汉城说:

“这两间是祖屋,希望不要拆我那两间古屋啦,可以保留它。我的祖先的神牌以前都放在这两间屋,现在还在沥滘,我需要保留这个地方。迟一点,我想修好它,也会自己住的,把祖先的神牌放回去。”

由于卫汉城在境外,新快报记者未能进入两间祖屋细看,但在外面可以看到是青砖墙、坡屋顶的传统民居,屋檐下隐约可见残留的灰塑,大门上还有做工精细的门楣。像这样有保护价值但未列入保护名单的传统民居仍有不少。

著名古建筑研究专家、华南理工大学建筑学院教授邓其生认为:

“沥滘的民居从清到民国,不少具有珠三角典型民居的特色,不仅保存了外立面,而且里面的装饰及非物质文化都保留下来,是古代工匠的艺术结晶,值得保护。”

市文管委委员、广州大学建筑学院教授汤国华建议:“能保尽保。”

村民辉伯说:“有保留价值的,有历史的,当然要保留!”

村民阿华则建议:“有特色的都应该保。”

村民卫永坤表示:

“越来越多的沥滘村民开始认识到保护这些文化遗产的重要性和紧迫性。这些建筑体现出来的传统文化特点,可以提高广州的文化地位。把这些建筑原汁原味保留下来,修缮后加以利用,无论是社会效益和经济效益都很好。”

(据《广州市志》卷二、《广州市志》卷十六,《海珠区志》《广州话旧》《羊城今古》等)

■策划:何姗

■采写:新快报记者 何姗 文僖

■摄影:何姗 郭思杰 夏世焱 邵成村