几个产业基地、一间超市、一个就业扶贫点,让罗浮村的农户和贫困户不再愁就业;一个硕大的田园综合体,不但解决附近几条村一两百人就业问题,还给村民带来土地流转费用、创业的利润;一个黄金百香果基地,一个木瓜基地,不但带来分红,还带动贫困户跟种增收……

在茂名市茂南区的多个地方,新快报走访发现,当地政府和扶贫单位通过兴产业,促进规模就业,建立起长效就业机制,留下了一个个带不走的“扶贫队”。

扶贫概况

茂南全区贫困人口已全部达到八有指标

茂名市茂南区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,稳定推进脱贫攻坚工作,夯实乡村振兴基础。在区委、区政府的正确领导下,在各挂点帮扶单位以及驻村工作队的精准帮扶下,通过党建引领促扶贫、因地制宜发展帮扶产业,全面落实“两不愁三保障”政策,攻坚克难,扎实推进,取得了决定性进展。

该区现有脱贫攻坚任务行政村162个(其中省定贫困村19个、非贫困村143个),建档立卡贫困户6421户17167人。至今年6月底,全区贫困人口已达到八有指标,省定贫困村已达到出列标准。

“好心湖畔”田园综合体

土地流转、创业+打工,带动成规模村民增收

“这不是梵高吗?”“这个是蒙娜丽莎?”在茂南区露天矿好心湖畔的“牙象大地艺术公园”,走上观景台,望向西边和南边成片的稻田,游客总会赞叹。

“去年我们9月23日刚开园,到国庆假期结束短短十几天,就迎来了20多万人次的参观客流,有村民自己创业卖东西,最高的一天营业额有3万元。”“好心湖畔”田园综合体项目相关人员告诉记者,农旅结合带来的人气效应非常明显。

2019年6月21日,茂南区政府与钧明集团签约,正式引入这个“好心湖畔”田园综合体项目。次日,茂名市委书记许志晖等领导到 “好心湖畔”田园综合体调研,提出了几个要求:种好一片田,进一步擦亮高标准基本农田这块牌子; 改造好一条村,把木头塘村打造成精品示范村;打造好第一印象区,使之成为服务整个区域的标志性建筑。

资料显示,“好心湖畔”田园综合体是广东首个国家农业综合开发融合发展试点示范项目,以“塑罗非鱼之都、扬荔枝之名、强水稻之业”为产业定位,推动一、二、三产业融合发展。项目规划核心区面积3万亩,辐射区达5万亩,覆盖茂南区金塘镇、山阁镇的8个村委会(含3个省定贫困村),受益群众达3万人。

“好心湖畔”田园综合体项目相关人员告诉新快报记者,田园综合体建设一年多以来,已带来了多重帮扶效果。

首先是土地流转收益,公司发展需要大量土地,附近几个村的村民通过土地流转,拿到了每亩800元-1100元的收益。其次是促进乡村振兴。农旅发展起来后,也带动了木头塘等村村民的创业。去年景区还没有收门票,从9月23日农民丰收节到国庆黄金周就有20万人次参观,村民自发用小推车卖水和小吃、零食等,最高的一户一天有3万多元的营业额,普通的营业额都有6000元-8000元。他表示,今年受疫情和收门票影响,国庆期间的人流量稍有下降,但也很可观,数据还在统计中。目前,公司还想跟村民合作,经营生态民宿、饮食等项目,以进一步带动他们创业增收。

而项目最关键的还是对当地就业的拉动。新快报记者采访当天就见到,几十名工人正在从事基建、喷油漆、种花草等工作。

符亚芳来自附近的谭村,之前由于老公过世、孩子读书被定为贫困户,她告诉记者,她家一共流转了三亩土地给这个项目,每亩得到900元。她自己长期在这里打工,一个月能赚3000多元。跟符亚芳一起正在种花草的李阿万则说,在这里一天只要工作8个小时,忙时,加上加班费一天有一百五六十元的收入,她觉得这种就近就业的方式非常方便,很合适她们。

项目相关人员说,公司常年都会招聘人员就业,以贫困户优先,以参与土地流转的村民优先,用工高峰时一天聘用人员会多达300人。

羊角镇罗浮村

多个产业带动,基本解决村里就业问题

下午4时多,村里的小学已纷纷放学,贫困户朱红妹放下手中的活,赶紧赶到学校去接弟弟。跟她一起在羊角镇古锦杰电子产品配件加工部上班的约十位女工,则仍专心地做着音响配件,她们想利用超出工时的时间多赚点加班费。

原来,这里是罗浮村的一个就业扶贫服务点,老板古先生告诉新快报记者,工厂一共带动了17位村民就业,他们每天正常上班有八九十元的收入,可以灵活上班,如果有加班,则按每小时12元计费。

广东省航运集团有限公司(下称“省航运集团”)驻罗浮村第一书记陈钊丰告诉新快报记者,来这里打工的都是本村的村民,而为了鼓励贫困户就业,只要来就业就有补贴。

在扶贫点不远处的扶贫超市——“明湖长盈”生鲜超市,来自贫困家庭的阿凤正在忙着招呼客人,今年她的小妹刚考上本科。她告诉记者,在这里打工每个月有两千多元,今年刚好可以帮上妹妹的忙。

陈钊丰说,这间扶贫超市由村委会出资15万元,跟省供销社下面一家企业合作建成,其中村委会占股42%。今年6月开业以后迎来了多重帮扶效果,首先是超市为村里解决了五个就业岗位。其次是把外面物美价廉的商品引到村里来,让村民买东西不用老跑到镇里去。

采访中,新快报记者对超市角落一个扶贫共享专柜比较感兴趣,陈钊丰说,这是他们的扶贫创举,村民生产的农产品登记后,就可以拿来这里销售,也可以通过专门搭建的“广东省航运集团消费扶贫平台”线上出售,解决了农户的销售终端问题,让他们生产起来也更有积极性。

陈钊丰还谈起了村里的几个“造血”产业,对就业的带动也非常明显。其中,村里流转约100亩土地,引进经营者种植高端精品圣女果。在这个成功的基础上,今年又推动流转撂荒农田约80亩,由专业公司开发,并引进多家公司合作,建设了助农扶贫基地。两个农业基地既给村民带来了每亩500元的土地流转收益,也带动了村民种植的积极性,还为村民提供了就业。特别是生态农业基地丰果期间的采摘和打包作业,单日用工超过100人次,先后有20余名贫困人员在基地务工。

陈钊丰说,在多个产业的带动下,罗浮村富余劳力的就业问题基本解决了。

袂花镇石浪村

“不愁销路”黄金果带动村民就业创收

“黄金百香果现在一斤能卖到六七元,我们发挥公司集种苗、种植、销售和深加工等一条龙技术及管理优势,有机种植,果质甜香,自今年果品成熟以来根本不愁销路。”在袂花镇石浪村的百香果种植示范基地,负责人甘总说。

珠海市珠光集团控股有限公司(下称“珠光集团”)作为袂花镇石浪村、镇盛镇白沙村两条贫困村的帮扶单位,共投入50万元扶贫资金与信宜市广信生态农业发展有限公司合作,在石浪村建起了这个百香果种植示范基地的主导产业项目。

珠光集团驻石浪村第一书记黄勇表示,百香果基地除了按每年8%固定分红外,还有销售总额2%的分成 ,这些收益将分给村里有劳动力的贫困户。而项目更好的效应是起到了带贫益贫的功效,在土地流转、基地务工和分散种植等方面为村民增收创收。

正在百香果基地务工的贫困户黄秀芬说,她一个月有二十多天在基地上班,一个月就有两千多元的工资收入,而跟她一起在基地务工的还有另外9个村民,包括另一位贫困户。能在家门口务工增收,真是又方便又开心。

黄勇说,除了就业,基地还带动了很多村民分散种植,由基地负责他们的田间管理、技术培训,果实成熟后他们可以自己销售也可以由基地兜底包销。在基地的带动下,现在,很多村民都在房前屋后和自己的田地里种起了这种黄金百香果。

而为了扩大就业门路, 石浪村还在村里设立了公益岗位,聘请8位贫困人员成立环卫队,利用空闲时间,分片负责道路、公共环境卫生。此举既解决了村里的环境卫生问题,也为这些贫困户带来每个月1500元的稳定收入。

公馆镇河之口村

土地流转种致富木瓜,“解放了年轻劳动力”

在公馆镇河之口村冰糖木瓜基地,一排排木瓜树挂满了果实,因为长势太好,地上还零零落落掉下一些熟透的木瓜,几名工人正在加紧采摘、装箱,准备运走销售。

去年7月,在脱贫攻坚进入决胜的关键时期,河之口村两委干部以及珠海市驻村工作队因地制宜,选定了这个种植冰糖木瓜项目,建起一个二十多亩的木瓜示范种植基地,并引导多户贫困户进行试种。木瓜基地由河之口村贫困户合作社自资开发、自主经营,每年收入的25%作为村集体收入,75%用于合作社内建档立卡贫困户分红。

今年4月初,首批冰糖木瓜开始进入成熟期,每周上市产量多达3000斤,短短两周时间已通过帮扶单位消费扶贫、珠海家香网电商平台销售木瓜580多箱,收入2.8万元,至今基地累计销售收入近10万元。

“我们通过土地流转征集了这么多土地,再聘请多位可以在农村就业的村民打工,包括贫困户。不但创造了收益,还解放了年轻劳动力,让他们可以出去打工,不用再在田里干活。”河之口村村总支书记戴明锋告诉记者,随着这个村集体产业项目取得经济效益,当地群众、贫困户开始对冰糖木瓜种植有了信心,正采取“公司+合作社+农户”“订单生产”的方式有序扩大冰糖木瓜种植规模,将它打造成“一村一品”项目。

帮扶典型

投资创收 为村集体发展铆足后劲

今年是脱贫攻坚的收官之年,收官之后怎么办?新快报记者在茂南区多地采访的过程中发现,一些贫困村早早就考虑好了这个问题,想方设法为村集体留下一笔长期的“造血”资产,为脱贫致富铆足了后劲。

在石浪村,帮扶单位投入208万元产业资金,通过国信创谷公司,为村集体购买了800多平方米的厂房,因为效益不错,短短一年多,以固定返租的模式,已经获得了37万多元的收益。

“以前我们村集体基本没什么收入,产业发展起来后,有了各种分红,去年村里有了约50万元的收入,暂时这笔钱用来给贫困户分红,脱贫攻坚任务完成后,对于村集体经济的壮大将起到很大的作用。”石浪村支书、村委会主任杨东说。

黄勇表示,目前茂名市正在制定扶贫资产管理办法,脱贫攻坚收官后,所有扶贫资产将在政府部门监督下监管、运行和分配,必将起到不断壮大扶贫资产、持续增收创收为村集体经济产生效益。

罗浮村则在2018年将省市专项扶贫资金共约392万元,在区、镇的统筹引导下,对外投资了三个有稳定收益的项目,包括:与广东省电力开发有限公司合作,投资镇盛农光互补项目196万元,合作期20年,收取固定收益,前3年收益率16.5%、后17年收益率16.25%;投资入股金陶电子商务公司约116万元,每年收取固定收益12%;投资广东嘉唛食品公司约80万元,每年收取固定收益12%。

三个项目每年可为罗浮村带来收益约56万元,可为村里有劳动能力贫困户人均增收约1600元。三大产业将为以后壮大村集体经济带来坚实的后盾。

扶贫好故事

重视教育 贫困户家飞出“金凤凰”

扶贫先扶志,扶贫必扶智。教育扶贫,不但可提高贫困群众的文化素养和技能实现减贫,也是长远阻断贫困代际传递的根本措施。在羊角镇罗浮村,教育扶贫就扶出一段佳话。

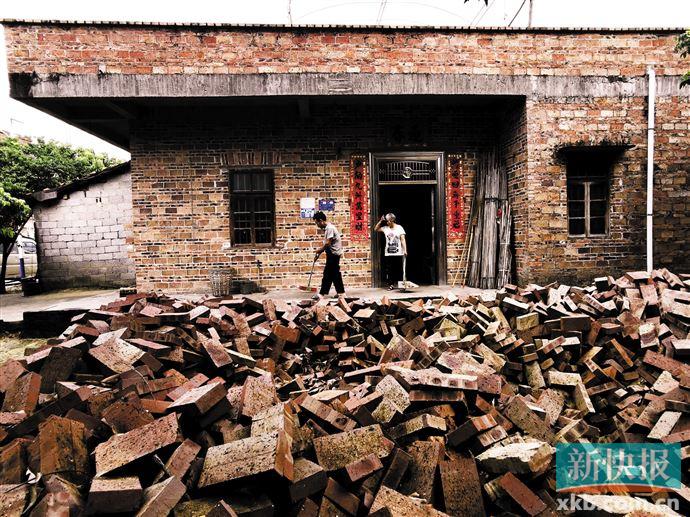

新快报记者到访时,60多岁的贫困户朱瑞全正和爱人在打扫卫生。他的家门口放了一大堆红砖,他告诉记者,除了老伴,他还有五个儿女,都在读书,疫情期间大家回到家里后,实在住不下,因此想在楼顶上加盖一层。

今年,他的大女儿刚考上了中山大学的博士,二女儿也在广东技术师范大学读本科,此外,还有三个孩子分别在读高中、初中和小学。说起子女,他满脸自豪。

朱瑞全说,有了党和政府的帮扶政策,他才能这样放手去让子女读书。因为是贫困户,孩子读书政府都有补贴,比如读大学以上一年补贴7000元,读小学到高中每年有3000元,再加上村里产业发展得好,一年全家的分红都超过1万元,因此身上的担子一下子轻了很多。

而为了支持他们家,帮扶单位和村两委还帮他申请了保洁员的公益岗位,每天工作4小时,每个月有1500元的收入,同时鼓励他和老婆到基地打工增收。

虽然五个孩子读书压力也不小,但朱瑞全说,只要孩子肯读书,无论如何都会让他们读到底。对于读书,他说出了一句令人久久不能忘记的话:“穷不读书永远都是穷,没有出路。我们穷,不希望子女也穷,所以拼了命也要让孩子读好书。”

■采写:新快报记者 曾贵真 ■图片:新快报记者 李小萌 林里