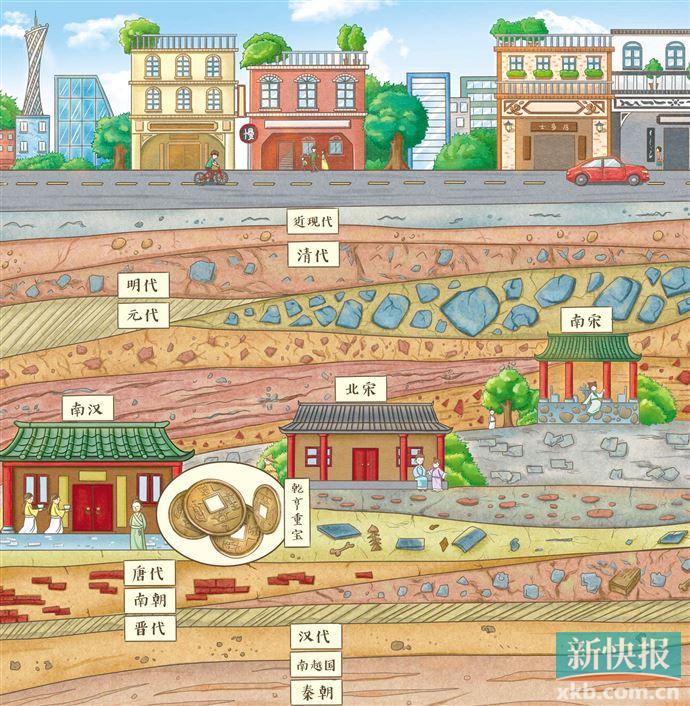

■南越国宫署遗址一带文化层众多,说明这里历史上一直有人生活居住,自古便是广州的中心。(《广州原点考古手记》供图,广州出版社,2019年8月第1版)

■新快报记者 潘玮倩

8月10日,“海宇攸同——广州秦汉考古成果展”在中国国家博物馆开幕。展览由中国国家博物馆和广州市文化广电旅游局主办,西汉南越王博物馆、广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)、南越王宫博物馆协办。这是广州考古成果第一次在中国国家博物馆作专题展出,广州地区出土的秦汉时期精品文物332件(套)亮相。包括南越王墓、南越国宫署遗址出土的一级文物38件、二级文物43件、三级文物53件,还有近年广州秦汉考古重要新成果,如金饼、陶胡人俑灯、珠串以及2020年新出土的汉代陶鸮形五联罐等。

■“海宇攸同”展览现场图(来源:中国国家博物馆;摄影:余冠辰)

这300余件文物,还只是广州秦汉考古成果的很小一部分精华。它们在地下“沉睡千年”后重现人间,离不开一群人的“风餐露宿”式工作,这群人有一个共同的标签——广州考古人。

南方的阳光,如常照耀在车水马龙的繁华北京路,也洒落在那透明路面之下的千年古道,这天,我们从这片曾是南越国、南汉国宫殿所在的城市中心,自西向东,穿过珠江新城CBD,南跨珠江,来到位于广州大学城的广州市文物考古研究院——也是南汉二陵博物馆。

这里保存和展示了数量丰富的从距今五六千年至百余年的文物,这里也有不停翻阅有字和无字“史书”的广州考古人。他们说,在很多人的努力下,广州,这座我们此生共随的城市,她的前世正和今生不停呼应,她的开放、务实、活力的基因,正在被现代化的成就,以及悠久的历史文献和实物考据,共同、持续印证。

为抢救文物在工地风餐露宿,为保护城市中心遗址而放弃兴建商业楼,在讲述考古故事中与先人对话——广州的考古遗产保护、传承理念和实践,“走在全国前列”。

1

广州考古人,文物抢救者

广州现代大规模田野考古工作,自1953年开始,至今已有68年。秦汉考古是广州考古的重要内容。“这次在中国国家博物馆举办广州秦汉考古成果展,我们把南汉二陵博物馆基本陈列的好几件展品都拿过去了,还有最新出土文物。我们就想借国家博物馆的平台,向社会各界汇报广州秦汉考古成果,展现广州的历史底蕴和名城魅力。我们很拼了。”广州市文物考古研究院院长易西兵,在接受新快报收藏周刊记者采访时半开玩笑地说。

网红款“西汉胡人俑灯”、萌萌哒“汉代陶鸮形五联罐”……吸引了大江南北的线上和现场观众。“考古”近年是热门,可当记者循例问“您认为什么样的人,才能胜任考古工作”时,易西兵的回答,却为我们打开了看问题的另一扇广阔窗口。

透明玻璃房、洁白工作服和崭新仪器,这是大家近期看过的三星堆遗址考古现场,但现实中,更多的考古工作人员,并没那么“拉风靓丽”:他们“风餐露宿,青灯黄卷”,衣着朴素、鞋袜沾泥——在每一项重大城市工程建设前,争分夺秒进入工地调查、勘探、发掘。“在广州,从大年初一到除夕,都适合考古。可以说我们长年步履不停,在当下现代化建设还是非常密集频繁的时期,考古人的主要任务还是配合出让和城市建设,依据‘考古前置’首先进入工地,争分夺秒尽可能抢救地下文物资源”,易西兵说。

“我们把广州考古人定义为五个‘者’,抢救者、保护者、研究者、传播者和传承者,这里的抢救,是关键词中的关键词。”

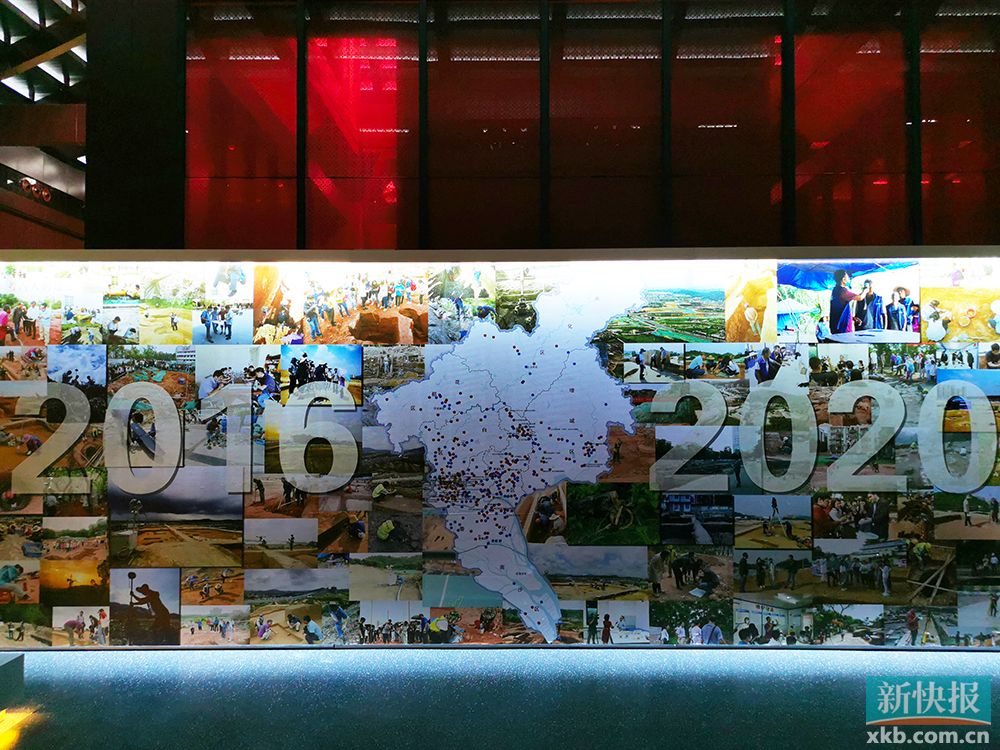

一方面是“时间就是金钱”的现代化建设,另一方面是若错失抢救良机,就会随基建消失湮灭的文物,考古人面临的压力可想而知。“广州11个区约7434平方公里,我们从事考古的专业人员仅20人左右。今年仅上半年,我们就做了160个项目。‘十三五’时期,广州完成1479个考古项目,每年接近300个项目,调查面积20226万平方米。”

成果惊人,工作量惊人。“除了台风和暴雨,我们许多同事白天都一直在工地上,个中艰辛难以一一细述。”

什么样的人,才能胜任考古工作?“除了热爱中华文化、热爱历史、热爱考古,按照许多同行的话说,还要耐得住寂寞,守得住清贫。”

2

工程建设让位给“遗址保护”

精美绝伦的文物,固然珍贵,但不过是考古发掘中的极少部分。当我们说起考古,不是仅有珠光宝气,也不是单看辉煌宫宇;大量的臣民墓葬出土信息,也能给世人描绘出“我们从哪里来”的民生图景和烟火气息。更重要的是,考古不仅要谈“发掘文物”,还要谈“保护遗产”。

“我觉得对考古遗产来讲,保护实际上非常重要。广州城市考古六十余年来,对文物和遗址的保护理念,应该是走在全国前列的。有几个实例在全国都具有典型示范意义。”易西兵说。

1983年6月,广州象岗山,小山坡上挖掘机正在轰轰作响,这里要建公寓大楼,不到50米的山头已挖掉17米,其间还挖出几座古墓,考古人员非常重视,每次都派工作组勘察,但这些墓葬规模都很小。从地形地貌看,考古人员判断埋藏大墓的可能性不大。

而就在其后某天中午时分,工人作业时发现了一些硕大无比、形状规则的石板,顺着其中一条石板缝隙向两边撬动,一个幽深无底黑洞露了出来。当时负责工地现场的基建科长邓钦友,马上报告市文物管理委员会办公室,随后考古人赶来,年轻的考古队员黄淼章,凭借一支手电,照见洞内摆放一尊巨大铜鼎。黄淼章随后紧急报告时任广州博物馆馆长麦英豪。后来的故事大家都知道了,南越王墓,就此现身。

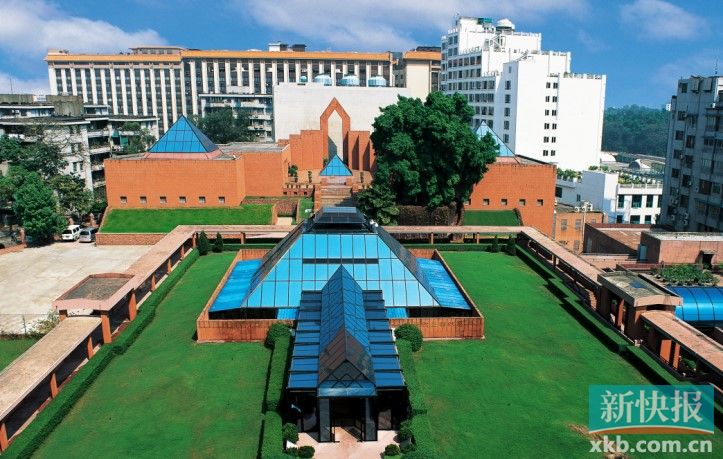

“发掘结束后,市委市政府根据考古人员和专家建议,下定决心将墓址‘原址保护’,并且建设博物馆。改革开放初期,在全国特别是在广州这种大城市的中心区,能够为了文物保护工作作出这样的抉择,需要相当魄力。这种模式在当时十分少见”,易西兵说。

“所以如今,不管是新广州人还是外地人,我们是在原址、一个城市中心在建工程让位给文物保护事业的原址,来看这段历史的。你说,是不是更有现场感、地标感?也更对广州的文物考古抢救、保护工作有生动体会?”

■在南越王墓遗址上建成的西汉南越王博物馆。西汉南越王博物馆供图

他接着介绍南越国宫署遗址,“1995年发现石构水池,1997年发掘出‘曲流石渠’。90年代末,那是什么光景?广州开始修建地铁,引进外资火热,现代化基建一片热火朝天。我本人参与发掘了曲流石渠遗址,当时这块地已出让给外商要建高楼,后来市委市政府果断决定赔偿外商,回收地块,原址保护遗址。”

2000年,考古人员在原市儿童公园发现南越国宫殿基址,市委市政府更是斥巨资把儿童公园搬迁,交由文物考古部门全面发掘。“最后我们都看到了,依托原址建成了博物馆。全国同行都非常羡慕,非常羡慕。”

■南越国宫苑曲流石渠遗迹。南越王宫博物馆供图

■中山七路、人民路交界处的明代西门瓮城遗址,发掘后原址保护展示。广州市文物考古研究院供图

“在这些文物保护的往事之中,我们看到广州的考古人、学者们,不只是一个被人戏谑的‘考古佬’,还是一个真正的文化遗产守护者,他们既有情操,也有超前理念。同样重要的是,政府的认可和支持,在商业利益和文物保护工作中所作出的权衡和抉择,充分显示出了城市领导者的责任感和魄力。”

在这些考古的“故事”里,我们分明感受到了广州,这整座城市里的人们,对广府文化、岭南文化的坚守、热爱和传承。

3

两千年来城址未移、中心无改

重要的考古遗产,从来不单是一个遗址、一件宝物,它实际是在现代化城市中树立了一个重要的历史文化地标。它是城市发展的“见证者”,是活态的、具有生命力的历史和当下。广州两千多年的“关键节点”可从中窥知,而当代考古人、政府乃至所有热心于历史保护的人士的心血,也被永远铭记。

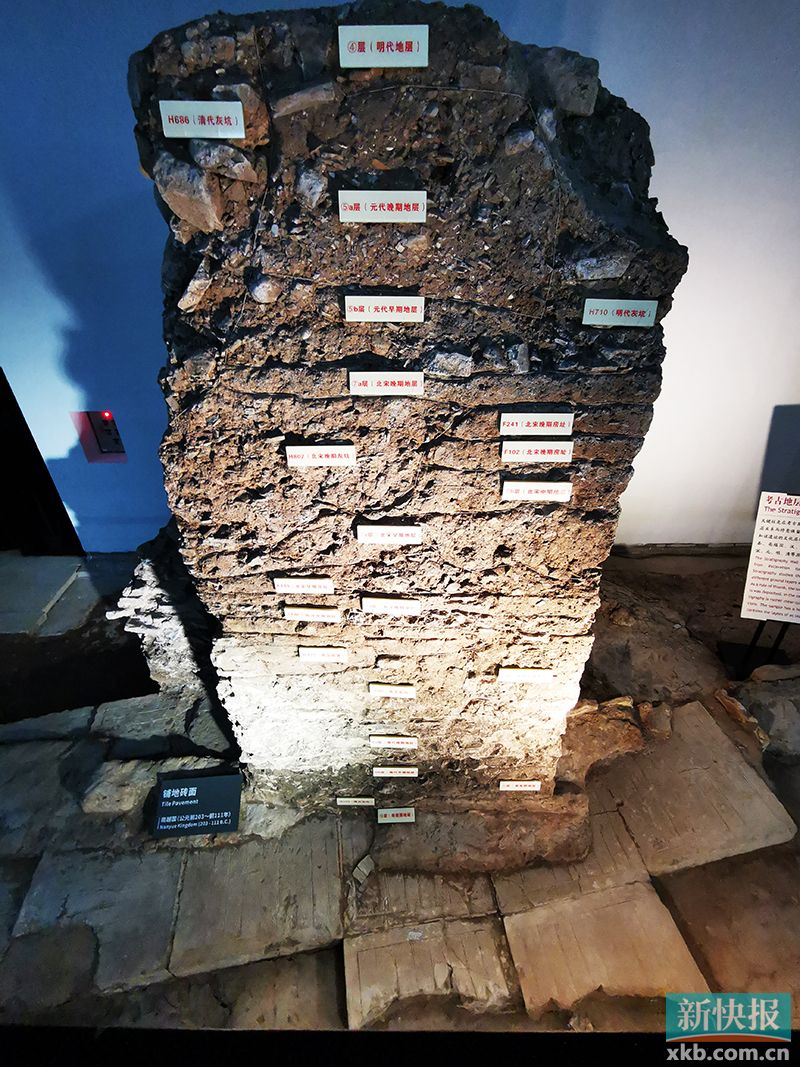

“今天,我们欣喜看到,通过考古发掘、保护、展示、传播,更多市民和游客知道了,从古至今,南越国宫署遗址所在地,都是广州城市的中心,北京路是广州的中轴线。从古色古香的曲流石渠到商业鼎盛的北京路步行街,千年古道与现代商业交相呼应——广州历史的中轴线一直在这个地方。这非常难得,尽管我国历史名城众多,但它们昔日的繁华中心,已和今天的城市中心有了很大位移。唯有云山护佑、珠水环绕的广州城,2200多年来城址未移、中心无改,世所罕见。”易西兵说。

■北京路古道遗址。广州市文物考古研究院供图

■南越王宫博物馆里的考古地层关键柱。广州市文物考古研究院供图

■广州老城区中心南越国遗迹分布图(《广州原点考古手记》供图,广州出版社,2019年8月第1版)

广州考古的重大发现——南越国宫署遗址,就是这座城市两千多年的发展原点,一直以来,人们生活、奋斗、悲欢离合、建功立业,物质和精神文明覆盖的疆域越来越广,这些记忆和财富,就像一个个不断扩大的同心圆,在这片热土上震荡,与自身、与前辈和后代,与南岭之外的中原,与南海之外的世界,越来越有底气地去交流、互动。

而我们的原点,我们的起源,被清晰确定和稳固在这里。

这里是哪里呢?

这里是几代考古人“面朝黄土背朝天”抢救和保护下来的考古遗产,是政府、社会各界和市民合力参与的保护和共建,也是越来越多人在文化和考古事业的感召下,对自身和本土更加清晰的认知。

考古发现延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。生活在广州,不管是土生土长的“广府人”,还是广州“新客家人”,也许此前从未觉得自己生活的这座城市有多么好,而当把视角放宽到更广时空,就会理解,“广州‘依山面水的地理格局’在世界城市中多么具有竞争力,而其‘延绵不断的发展轨迹’(同心圆)留存了深厚的文化底蕴,自建城以来‘持续不断的海外交往’又积淀了开放开拓的文化基因,形成了‘多元包容的城市特质’。这样的历史文脉、文化基因、城市特质,为新时代广州建设岭南文化中心、国际大都市提供了丰厚的历史土壤和强大的文化支撑。”

依山面水三江汇,扬帆通海两千年——

这就是广州。