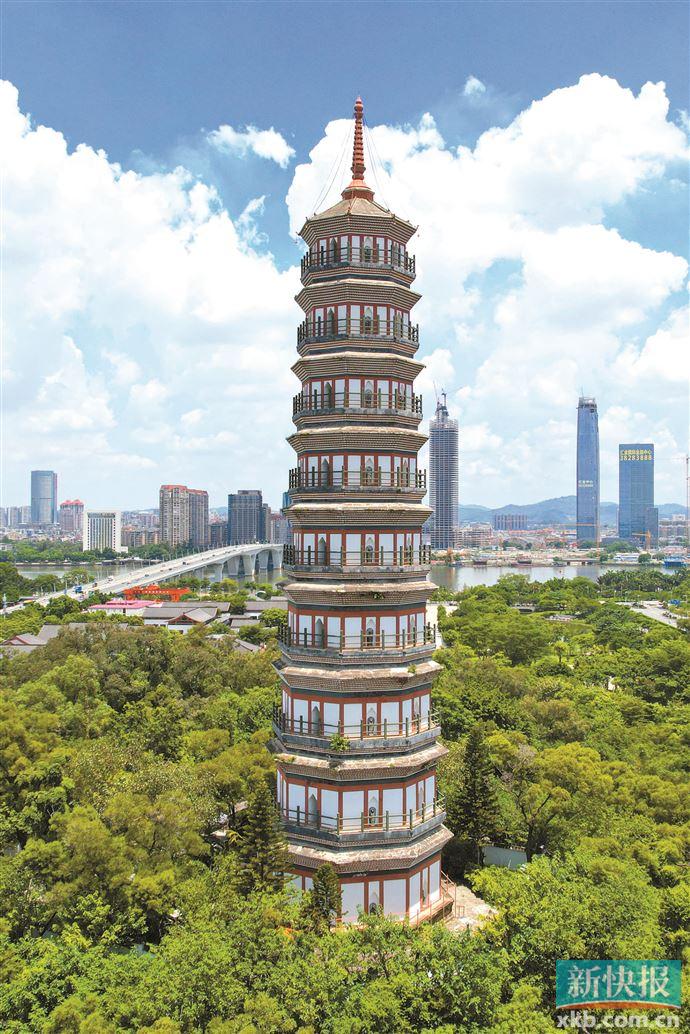

广州塔 位于广州城市新中轴线与珠江景观轴交会处,与海心沙岛和珠江新城隔江相望。广州塔建筑总高度600米,为中国第一、世界第三的观光塔。(林颖轩/摄)

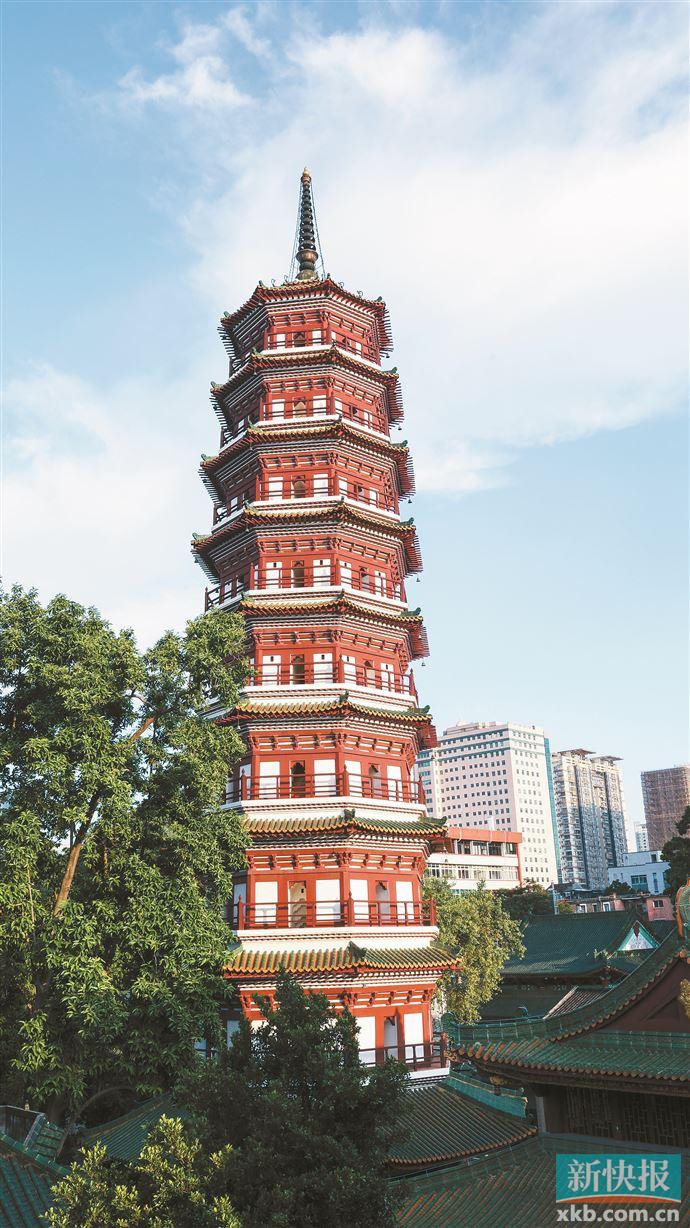

六榕塔 始建于南朝刘宋年间(420年-479年),坐落于六榕寺中央。外观9级,内连暗层共17层,高57.6米。

广州西塔 一般指广州国际金融中心,地处天河中央商务区的一栋摩天大楼,主塔楼高超过440米,地上共103层,地下4层。(林颖轩/摄)

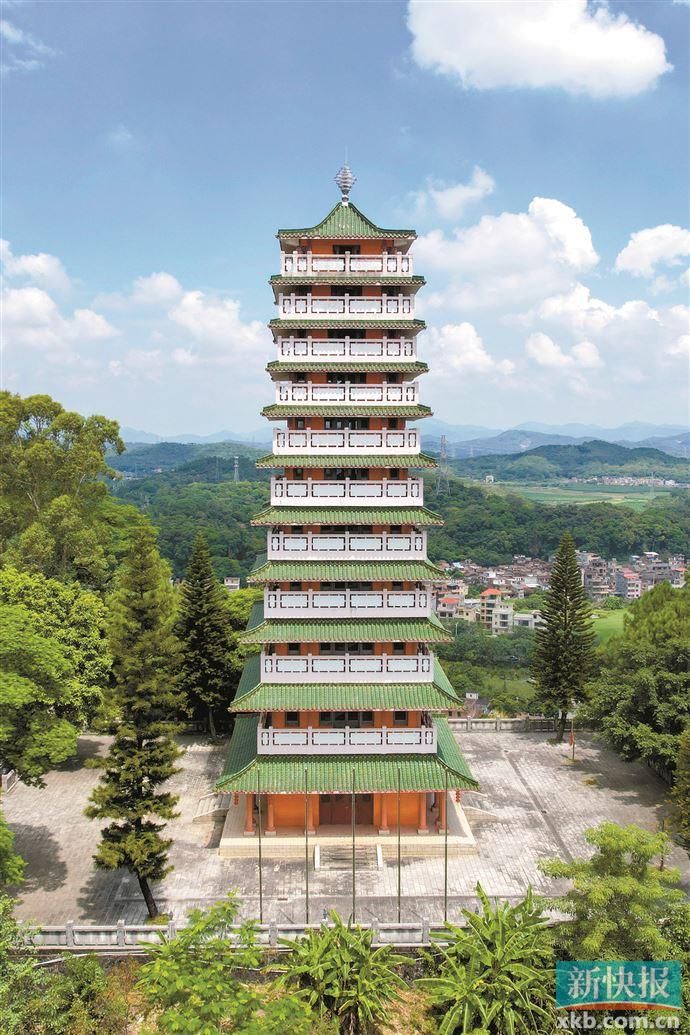

广东电视塔 位于越秀公园越秀山北峰。建于1959年,塔高200米,海拔250米。

赤岗塔 兴建于明代万历47年(1619年),坐落在海珠区赤岗一红砂岩山岗上,是广州市众多“海上丝绸之路”遗址之一。

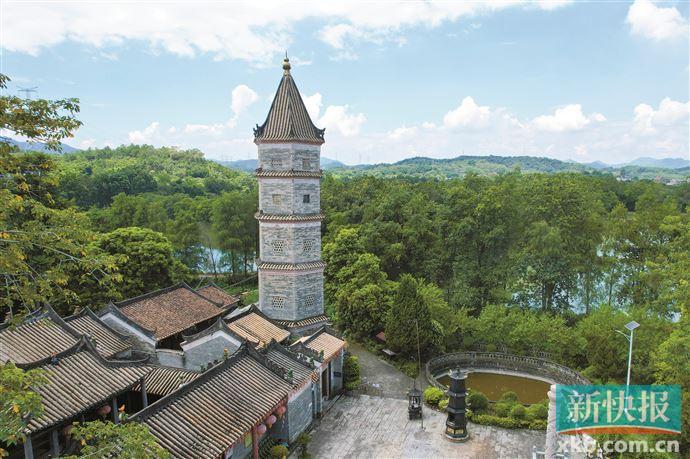

南山凤塔 建于1578年(明万历六年),毁于1856年(清咸丰六年),1899年重建(清光绪25年),有增城知县丁墉题书。凤塔屹立于南山之巅,与雁塔隔河相对映。

莲花塔 明代砖塔,坐落在番禺莲花山上,原名“文禺塔”,是从水路进入广州见到的第一座塔。

景星塔 称景星楼、文笔塔,位于增城区小楼镇,始建于明洪武十八年,1947年重建。塔为六角五层楼阁式砖塔,高24米。

北回归线标志塔 位于广州市从化区太平镇油麻埔村三甲子坡地上(北纬23°26’28”44东经113°28′ 56.16),是世界上南北回归线上高度最高、规模最大的一座标志塔。(李晓彤/摄)

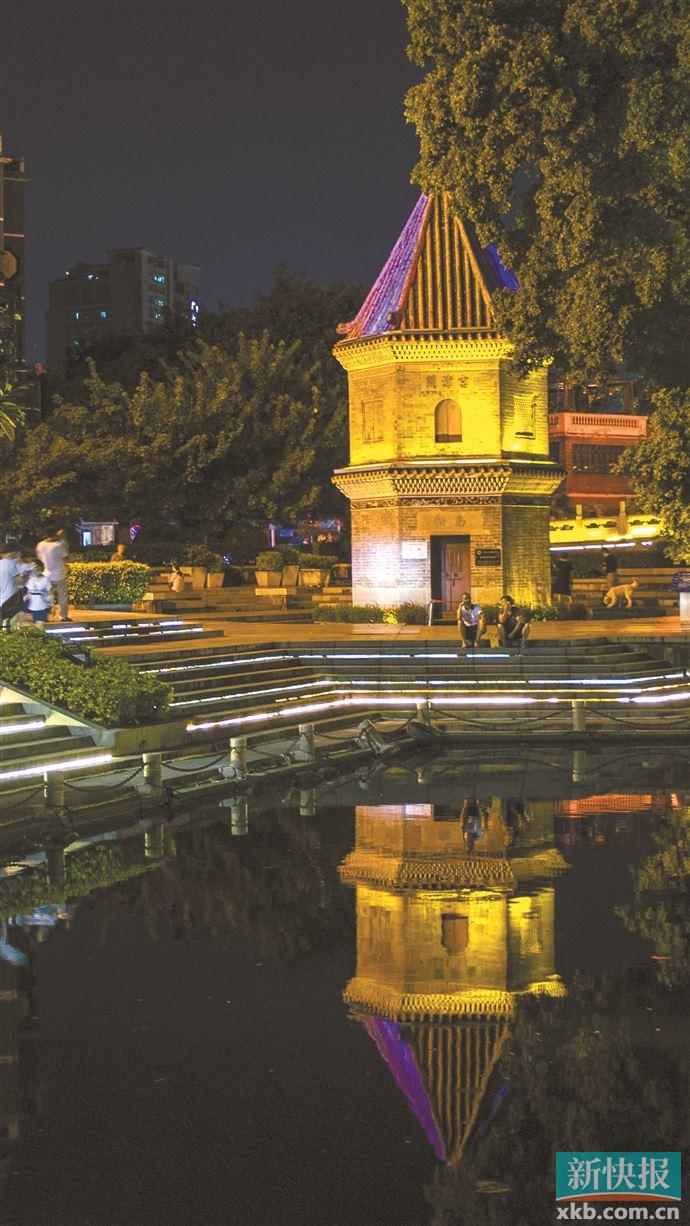

荔枝湾文塔 寓意文运昌盛的文塔,位于荔枝湾,至今已有400多年历史。又称“文笔塔”“文昌塔”。

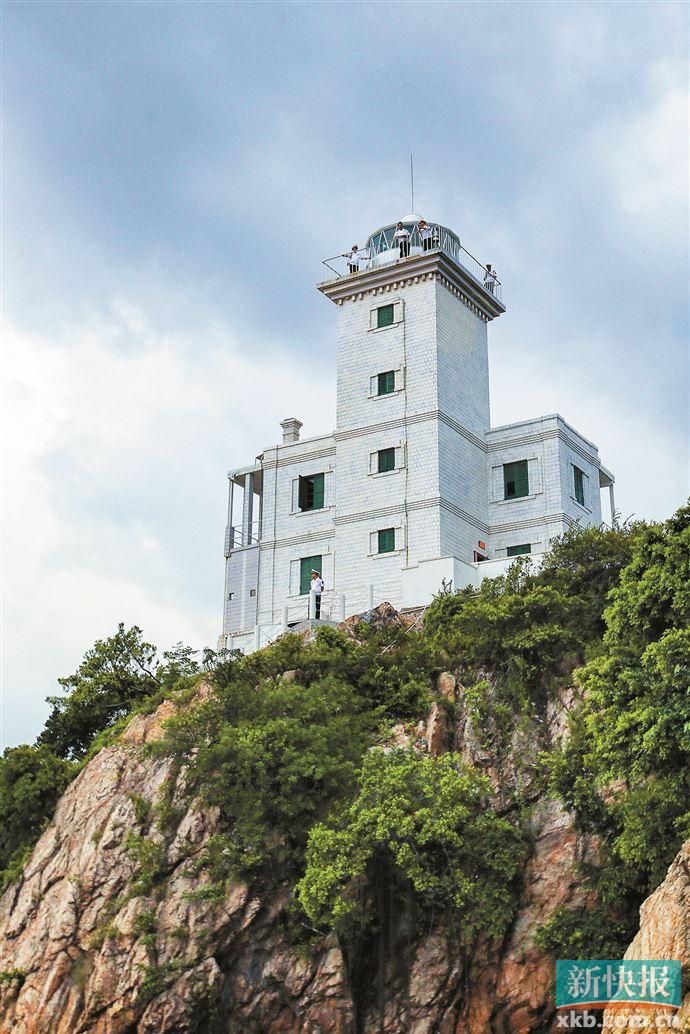

舢舨洲灯塔 建于1915年,被誉为“珠江口上的夜明珠”,是广东唯一“活着”的古灯塔,至今仍在茫茫长夜中指引进出广州港的无数航船。其指引的航道是我国著名的古代海上丝绸之路和近代著名的国际航道。

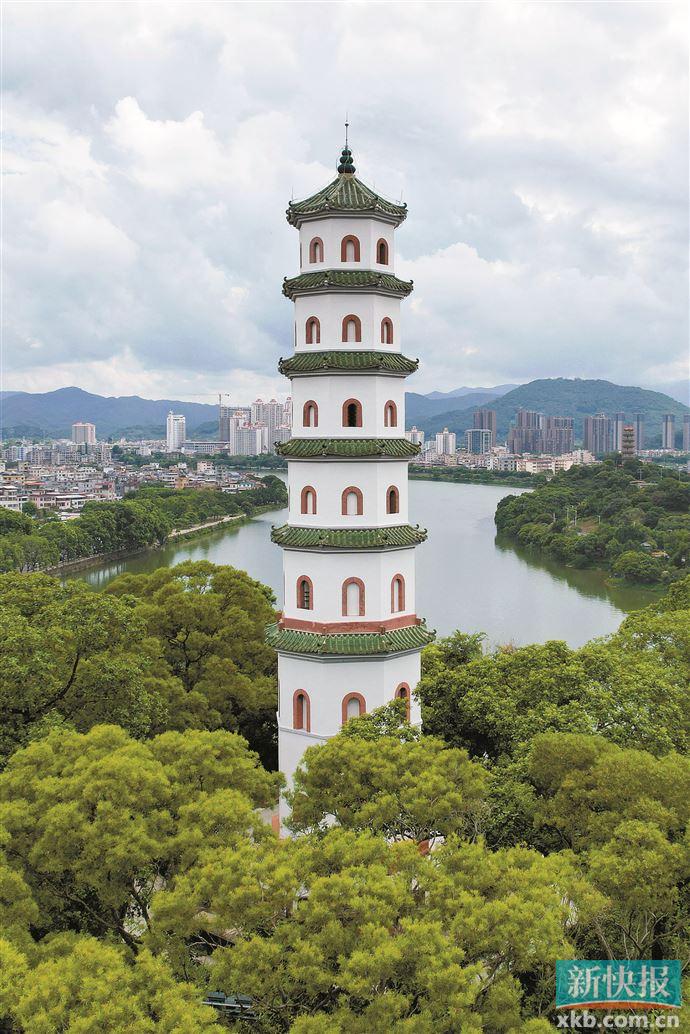

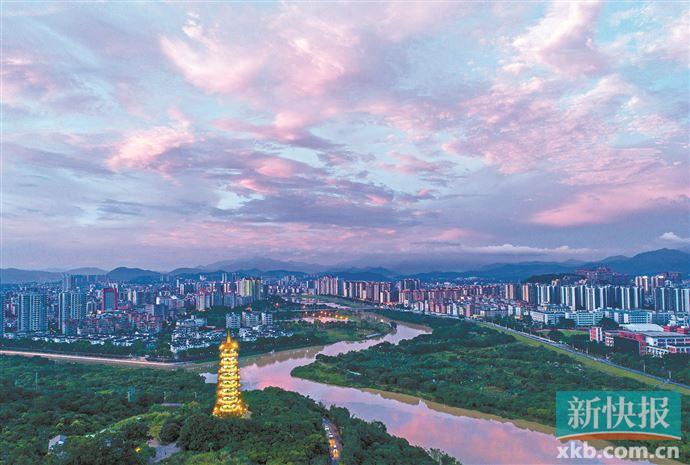

雁塔 是增城区现存的唯一古塔,建于明代万历二年(1574年),位于荔城豸山上,紧靠碧波荡漾的增江。雁塔外观七层,内分十三层,高达32米。

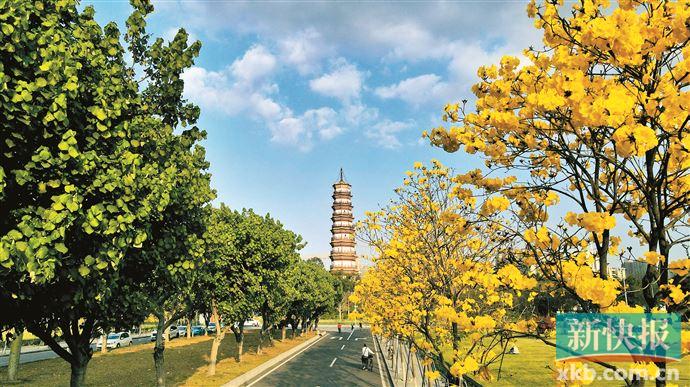

琶洲塔 位于海珠区琶洲村琶洲塔公园内,建成于明万历二十八年(1600年),外观9层内分17层,高50余米。“琶洲砥柱”被列为清代羊城八景之一。

深井文塔 始建于1895年,塔呈攒尖形,塔身约高18米。 建塔为激励后人“青出于蓝而胜于蓝”,科举金榜题名。

何仙姑宝塔 也称何仙姑纪念塔,位于增城区小楼镇仙桂村,坐落在何仙姑旅游景区观音山上。

文峰塔 街口镇附近,龙潭河、小海河与流溪河汇合处的豸岭脚。始建于明万历四十七年(1619年)。(邝健华/摄)

在广州,你可以期待一场浪漫的中秋“塔月会”

中秋已至,月圆羊城,步履不停的我们不妨从繁忙中脱身,寻塔追月,在世代相传的习俗当中体会老广中秋的仪式感……

塔,往往代表着人们“登高”的愿望,中山大学传播与设计学院教授冯原认为,塔是能够唤起、构建地方意识的一种存在,传统的塔有两个作用,一是安心,二是凝聚。“向上发展的塔形建筑物其实是社会文化观念的载体和精神的象征,其建筑初衷从来不是居住用途,不妨把塔看作一种媒介,传递安定和凝聚人心的信号。”冯原解释。

岭南文化源远流长。回顾曾经的海上丝绸之路,灯火通明的珠江边,琶洲塔、赤岗塔和莲花塔这“三塔”已见证了数百年的月升月落。从千年商都到全球城市,广州塔文化与经济传承发展、同根同源。莲花塔、雁塔等几个重要的塔都始建于明代,即第一波全球贸易阶段。“彼时的珠三角一带是连接南洋和西洋的重要商路,这些塔标定了中国地理性的存在。”冯原联系历史背景分析道,在后来各国文化的碰撞和交流的过程中,广州的塔还成为被外来观察者记录和描述最丰富的建筑物,寺庙之塔、导航之塔、风水之塔等形成了地理性的标志和集体性的记忆。

除了旧塔,也要寻新塔,每一个塔都象征着、见证着城市的发展史。

提到最佳赏月地,必有“广州塔”一席,天幕之下节日氛围浓厚。冯原予以高度评价,他说,在迈入全球化的进程中,作为强化自身辩认度的城市意象——广州塔应运而生,它用深入人心的形态完美地打造国际城市名片,有着激励城市向上的力量。

“城市发展中不要讨论传统和现代相结合,它们应该是平行发展、并行不悖的,我们应该很好地保存非物质文化遗产和传统建筑……”冯原说。

古人不见今时月,今月曾经照古人,或许面对这些传承文化的载体,不管是对于塔形建筑还是中秋习俗,皆是如此。

■统筹:新快报记者 夏世焱 ■摄影:新快报记者 毕志毅 龚吉林 李小萌 邓迪 实习生 邱帆 ■文字:新快报记者 李应华 林翠珍 ■视频拍摄/剪辑:新快报记者 郭思杰 ■视频文案/出镜:新快报记者 高镛舒