磨剪刀、修单车、修行李箱…… 新快报记者走街串巷,挖掘小众手艺人的故事

【编者按】

磨刀、修鞋、裁衣……在广州这个大城市,有多少手艺已经消失?有多少手艺正在消失?又有哪些手艺人还在为生活而奔波,同时服务了街坊。他们的手艺,并不显眼,甚至可谓之“小”,但一技傍身,只要肯做,坚持做下去,就能成就大人生。

最近,商务部也发文强调:要积极推进便民生活圈建设,重点完善社区消费的供给设施,让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活,让服务设施更加丰富,使居民生活消费更便利。那么,如何让小修小补真正回归百姓生活?大城市又能否容得下它们?

从今天起,新快报将推出特别策划“大城小艺”。新快报记者走街串巷,去探访这些摊档,去讲述他们的故事。与此同时,也欢迎读者报料,推荐和自荐各种手艺人或心水修补摊档。

“想发达难,但揾两餐还是可以的”“闲时帮街坊修下单车,只是想退休生活有个寄托”“现在的藤席藤椅有太多的替代品,所以生意不及从前,但我还会继续一直干下去”……

曾经,小修小补的摊档遍布广州大街小巷,那时东西坏了不会一扔了之,而是跑去找师傅修。鞋、单车、伞、衣服……这些旧物件在老师傅手里,上下摆弄一番,又能再用一番。

如今,在广州,仍然有一些人在坚守着,默默地为这个城市奉献着,他们或为生计,或为奉献,无论如何,这座城市因他们这些手艺的存在而变得更为暖心,更为便捷,更有人间烟火气……

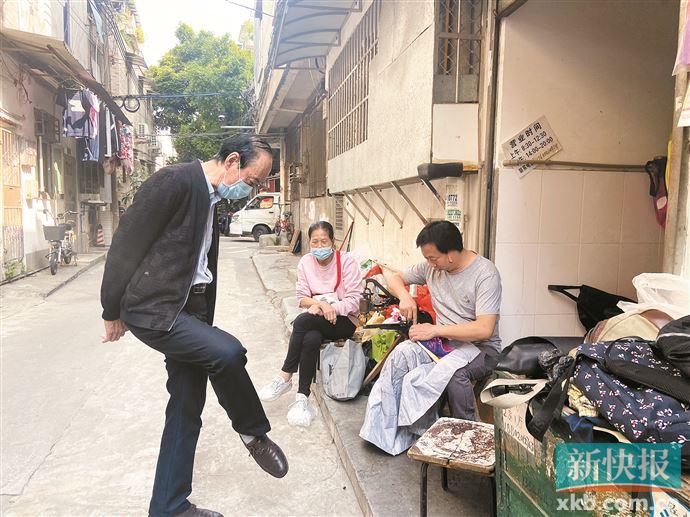

大城小艺之修单车 “我要帮街坊做些事”

@海珠区民主直街草芳八巷23号

陈炽兴可能是广州最老的单车修理匠了。今年已经88岁的他,档口就在海珠区民主直街草芳八巷23号,街坊们都叫他“兴叔”,平时早上七八点开档,下午五六点收档。

上世纪60年代,由于工作变动,兴叔跟随单位搬来广州这个老巷里居住,一住便是六十多年,他在这里养大了四个孩子。兴叔最早跟单车结缘是在1964年,他还很清楚地记得,那时候,国内才刚出现单车这种交通工具,他就从上海买来了一辆破旧的二手单车,试着自个研究单车的构造,自此,修单车成了他一辈子最大的兴趣所在。

上世纪90年代,兴叔提前退休,就想着把修单车这个爱好融入自己的日常生活里。他买来了一些修车工具和材料,在自己的家门前摆起一个小小的单车修理档,一直到现在。他笑言,每个月都有五六千元的退休金,不愁衣食,只求有个寄托。“国家养起了我,我都要帮街坊做些事。”兴叔说,小时候家中贫苦,他只在学校读了5年小学便出来工作。多年以来,他早已习惯了一个人靠工作获取报酬和自力更生的生活状态。

在兴叔这里,别家收8块的补胎费,他只收取5块,街坊单车来打气,也不收钱。实惠的价格和认真的态度慢慢地为小店积累了口碑,越来越多的街坊都喜欢到兴叔的店铺来维修单车。

由于聊得投缘,兴叔拿出了他的珍藏:一枚“光荣在党50年”徽章和一枚“南粤七一纪念奖章”,他还是一名有60多年党龄的老党员呢!

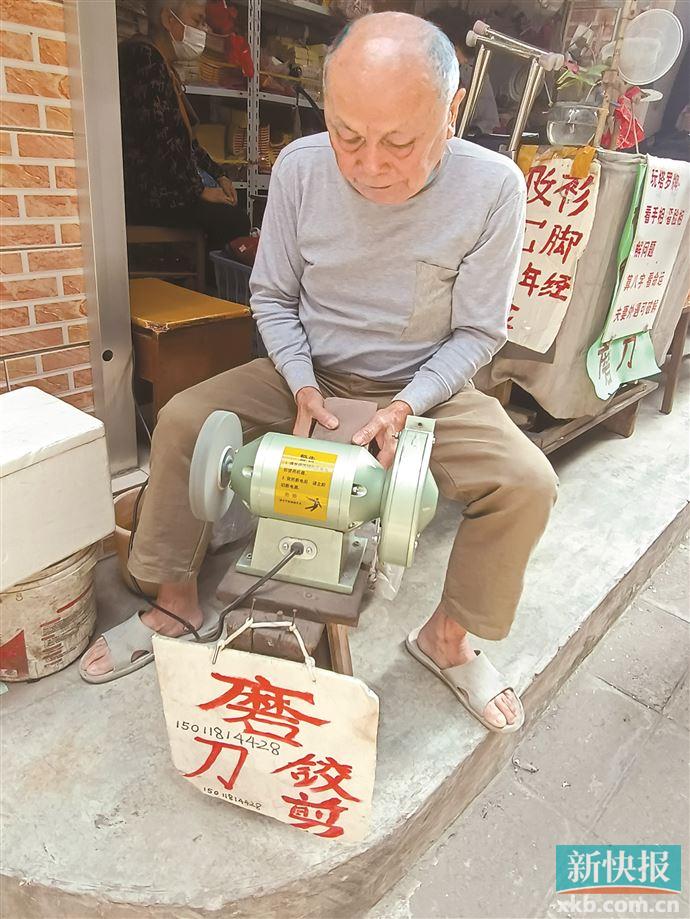

大城小艺之磨剪刀 “铲刀磨铰剪”有欢乐

@海珠区同福中路前进大街居仁二巷

“想发达难,但揾两餐还是可以的。”在海珠区同福中路前进大街居仁二巷,有位“磨刀手”叫松哥,今年65岁的他告诉新快报记者,他做磨刀这门小手艺已经将近30年了。夫妻俩一个磨刀,一个缝纫。松哥的太太行动不便,松哥就天天推出推入,忙里忙外,买菜煮饭,“男人多吃点苦,天经地义,不算什么。”松哥看上去敦厚,但骨子里有刀客的侠气。每天,松哥会有十多把刀要磨,店里这个主营业务能为他带来每天一二百元的营业额。

住在附近的街坊李易,对松哥的故事饶有兴趣,有事无事会来松哥的档口吹水聊天,“松哥从走街串巷磨刀,到现在开档口营生,是个游唱侠。”谈到兴起,李易和松哥一起吆喝起来:“铲刀磨铰剪,磨铰剪铲刀”。吆喝声往往引来行人驻足欢笑。

李易说,小时候常常跟在磨刀师傅后边,他们吆喝一句“铲刀磨铰剪”,我们就跟着叫“铲烂唔使钱”。松哥说,“听我师傅讲,以前身有一门技艺,走遍四方都不怕,(上世纪)五六七十年代的时候,磨剪刀吃香得很,走到哪,要磨刀的街坊排成队。”

现在磨剪刀已不用脚踏车,只需要一个电动砂轮即可。新快报记者在现场看到,李易拿来一把菜刀,松哥一瞬不离地瞄着,剪刀轻来重去、贴着砂轮的边缘灵巧地上旋下翻,溅起一条条弧形的火线,煞是好看。

只片刻工夫,锈迹斑斑的刀刃便变得光亮如新。松哥用大拇指在刀口上试了试,表示满意。然后,他用磨刀石磨起来,使刀刃更平滑,最后把刀在一块绒布上划下试下刀感,再次确认没有问题了,就用报纸包起,让街坊带走。

大城小艺之修行李箱 “修箱圣手”有了接班人

@越秀区连新路

广州人禾树勋用二十多年的时间,练就了一手修理行李箱的独家技艺。2月19日下午 ,新快报记者来到禾师傅的档口,只见店内站了两个年轻的小伙子,其中一人靠在一个半人高的工作台前,拿着替换的行李箱轮子仔细比对着。随后,他用螺丝刀将损坏的轮子拆下来,再将新的轮子换上,一套动作下来,不到10分钟。

“为何不见‘修箱圣手’禾树勋?”面对记者的疑问,34岁的小禾师傅禾兆瑜爽朗地答道:“我父亲年纪大了,手脚没有以前灵活,已经很少修箱了,现在主要是我和员工小李在打理店铺。”

禾师傅的档口不大,仅十几平方米,藏在连新路一个居民楼下,门口写着的“禾师傅修箱”的橙黄色招牌倒是十分醒目。店内各种型号的轮子、拉杆和行李箱等摆满了四周的储物架,中间只余一小块可以落脚的空地,工作台旁整齐排列着待修理的行李箱,有的是轮子损坏,有的是外壳磨损。墙上贴着的维修项目明码标价,最便宜的只需15元,最贵的也不过两百来块。

对于父亲禾树勋的“发家史”,禾兆瑜一脸的崇拜。原来,上世纪90年代,禾树勋与朋友做起箱包厂生意,当时他负责行李箱的生产,清晰了解行李箱的制作流程和工艺。1997年,席卷亚洲的金融危机让生意日渐难做,箱包厂开始经营不下去。后来禾树勋看到修箱市场的空白,索性转为专业修箱。随着技艺的熟练,禾树勋也逐渐在这一带闯出了“修箱圣手”的名声。

“我第三次来这里找他们修箱了,手艺好,质量有保证。”从东山口过来修箱的常伯告诉新快报记者,“我的行李箱是在香港买的,配件难找到合适的,他们懂行,交给他们处理很放心。”

禾兆瑜表示,目前生意还是挺好的,也不用过于担心,因为生活水平提高,会有人追求更高质量和更奢侈的箱包,他们可以提供更专业的维修和保养服务。

据禾兆瑜介绍,父亲禾树勋凭借手艺不仅创立的“禾师傅”的品牌,还广收徒弟,其徒弟先后在佛山、深圳、东莞等地开了分店,最年轻的徒弟是1992年出生的,“禾师傅”们对这门手艺的传承和品牌经营充满着期望。

大城小艺之修补藤器 “要干到干不动为止”

@荔湾区龙津东路驿巷35号

在街坊的盛情推介下,新快报记者日前走进了位于荔湾区龙津东路驿巷35号的“嫦记藤器”,一睹了藤器的编制过程。

当时,店老板辉叔正在将一个凳子和一个椅子打包,准备寄走,而老板娘嫦姨正在修补藤席,她的动作很快,锃亮的挑刀在手里灵活地一挑一压,藤席上再细碎的缺处都能被她发掘,藤皮在她手中变得柔顺,看起来简单,实际上藤皮多有毛刺,一不小心就会被割伤,但得心应手的嫦姨显然不会再有这个顾虑。

“能不能帮我看看这个藤椅还能不能修?”特地从海珠区赶来的顾客在旁问道。嫦姨坦言,像这位顾客一样,从各区赶来的客人不算少,因为在广州,能做藤椅修补的店确实已经屈指可数。

嫦姨在广州从事藤编行业已经三十多年了,这是从父母手里继承下来的手艺,从小就学。她的很多亲戚们都改行了,只有她和丈夫还一直坚持下来。

为什么不改行?她自嘲地说,“除了这个什么都不会了”。其实,她心底清楚,藤编是有需求的,有不少街坊邻居跟她说已经习惯了藤席,还请她一定要一直做下去,她总是回答“会的,要干到干不动了为止。”

“嫦记藤器”还卖藤器,嫦姨告诉记者,“我们平常客户年龄偏大一点,是真心喜欢并且习惯了藤编家具的才会来买。”嫦姨有着许多忠实客户,天气热的时候就会忙起来,天气凉快一点就闲下来了,现在他们每天还不算忙,目前两个人每月能挣一万元左右,“比起曾经没有空调全靠藤席的上世纪90年代,现在的藤席藤椅有太多的替代品,所以生意不及从前。”嫦姨感叹道,不过,她还会继续干下去,让藤编伴随她的一生,因为嫦姨和辉叔的姻缘还是“藤条一线牵”的呢!

暖城故事

十多年过去

仍有人记得当年的那个摊档

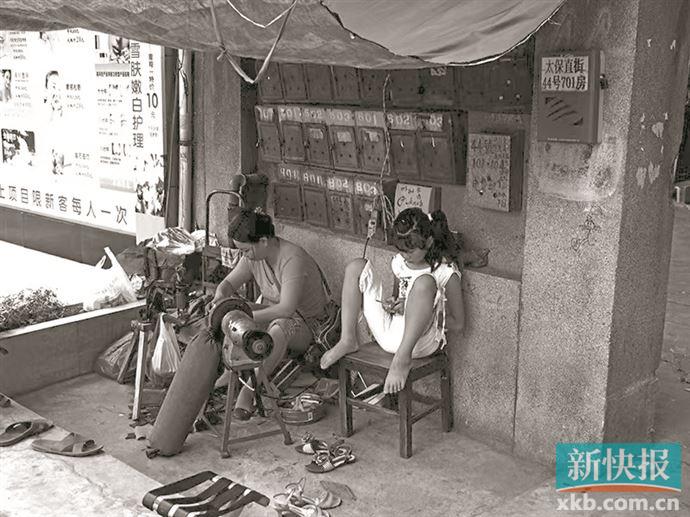

2007年,住在荔湾区西华路太保直街的摄影记者黄亦民在楼下拍摄了一张照片,那是放假的女儿从老家到广州陪着母亲在院门补鞋的场景,当时的街坊无不夸赞这位母亲手艺好、价格实惠,颇受青睐。

过了几年,这里补鞋的变成了一个阿叔,原来是在这里补鞋补衣服十几年的女人回到广西老家买了一条船做运输,由老公前来接班,接下了活计和同样质量上佳的口碑。

又是几年过去,院门的补鞋档口再也不见了,这张照片记录下的是那个年代一个回不去的小修小补的故事。

时隔多年,新快报记者拿着照片再回到当年的补鞋档口,门口饮茶的老爷爷竟还记得十几年前那个勤劳的女人,激动地问着近况……原来小修小补,给人的感觉是那样的温暖,十多年过去,仍有人记得。

征集令

来!一起寻找身边的大城小艺

摄影家李坤林说,星期天休息在家,整理一下过去的相机背带,茅塞顿开,废物利用,为减轻颈椎和肩膀的压力,自己动手做条减负带,裁剪后拿去宝岗大道宝岗市场的补鞋档车缝,4元搞掂,又省了45元,又可多饮一餐早茶。

天天去南园酒家饮茶的张师奶,也经常与茶友们交流生活资讯,她说,广州海珠区万松园市场旁边小巷有一个强记补鞋档,档主强哥是河南人,已经在广州做了10多年,很受街坊的欢迎,因为他的手艺质优价廉,换个鞋底才30多元,拉线才20元。“强哥听力有些残障,但他以手艺赢得了市场,赢得了街坊。”张师奶说。

街坊唐大姐也聊起了补鞋档:“在广东省人民医院旁边一栋民宅入口处,有一个也是补鞋摊档起码二十年了,两夫妻靠补鞋培养了女儿读大学,儿子读技工,即使女儿已在杭州定居,他们依然在广州补鞋,不但附近的市十六中学和省医医生都找他补鞋,连住在天河的我都是找他补鞋的。”

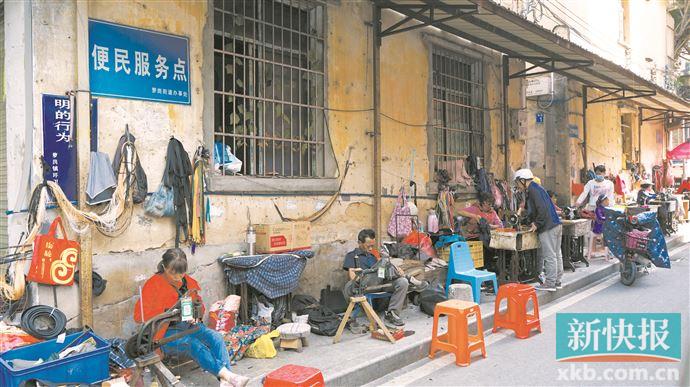

李先生也介绍道,在黄埔区萝岗大街巷子里,有一个湖南来的陈姨,她在这里的便民服务点修鞋干了11年了,生意不错。陈姨修补成年人的鞋子15元一双,小朋友的鞋子8元一双,顾客多的时候一天能挣400元,一个月收入有5000元左右。

你的身边也有这样的“大城小艺”么?修补小摊档故事征集中,欢迎广大读者报料!

报料方式

邮箱:z797526@163.com

电话:19586450525

记者观察

“小修小补”也可以很体面

新快报记者采访了不少街头修补业摊档,发现这些档主大多数是草根一族,有的是异乡人,有的年纪大,有的身体还有残障,但他们自强不息,勤劳而坚持。他们驻点在老城区和城中村,在人口密集、人流量大的地方,如在市场周边的横街小巷,最常见。大多数是不用租金,约定俗成在家门口或某个相熟摊档前,或街头巷尾大榕树下,只要不阻街,没投诉,就能相安无事地摆下去。有的条件好的,就租个档口,入室经营,但也往往摆出门口的小巷子里做生意。

在海珠区前进路的万松园市场,新快报记者见到在这里开档做缝纫的花姐,她说在这里摆摊不需要租金,也不收管理费,每天要干十三四个小时,五元、十元地挣,虽然辛苦,但积少成多,每个月也有四五千元的收入。

萝岗街道办事处在萝岗大街与三级地街交叉口设置便民服务点,服务点上有补鞋和缝衣服的十多个免租摊档。这种与人方便,又有生意的便民服务,在关注民生、关注就业的大势下,令人非常温暖。广州是一个很暖心的城市。

在采访中,一些摊档主也表现出心存疑虑、不愿曝光的心态,因为这类小修小补的作坊场景,在一些人的眼里似乎“不够体面”了,在某些时候,这类业态是否会成为治理对象。所以,对家门口的修补方便和城市的整治干净,应有一个平衡,对“小修小补”要有一定宽容空间,在守住消防安全、生产安全等底线的同时,更应给修补业的微经济留下必要的活动空间,利用好商业设施、小区公共设施的“边角料”,制订精准管理服务措施,让这些手艺师傅能安安心心守摊子、搞经营。

专家说法

放手和扶持,才能助力发展

如何有序和规范地支持这些小修小补的摊档并落到实处?广东华南和谐社区发展中心主任周活宁认为:放手和扶持,应是两大原则,才能助力发展。他提出了三个建议:一是成立专班,以服务为导向,摸查这些摊档的经营情况,包括摊档地点、项目特色等;二是编辑摊档推介清单,可以有统一的标识,并以手绘地图等方式推广宣传,让更多的街坊能按图索骥;三是帮助摊档解决存在的困难,给予综合性的扶持。“扶持民间手艺人,给他们以实质性的帮助,如生活补助、孩子就学、看病就医等。”周活宁如此说。

■策划:张小奋 ■统筹:新快报记者 邓毅富 ■文图:新快报记者 邓毅富 林翠珍 梁贤安 李超朝