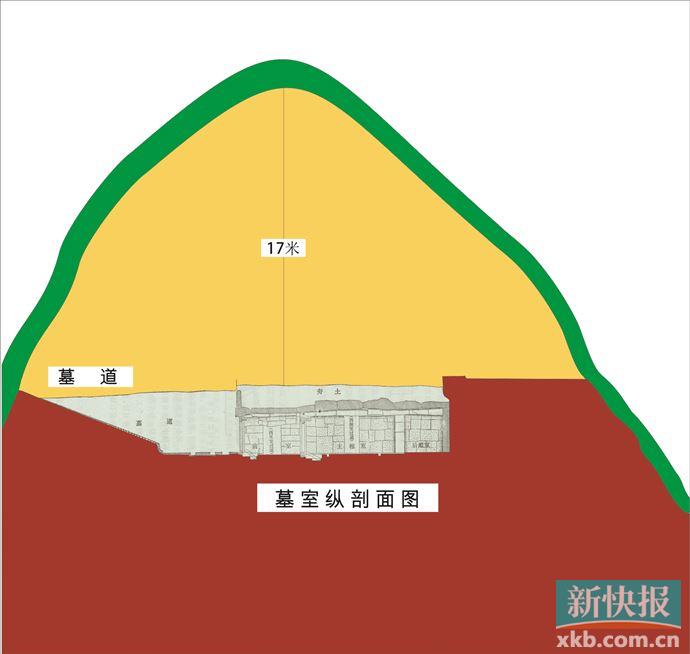

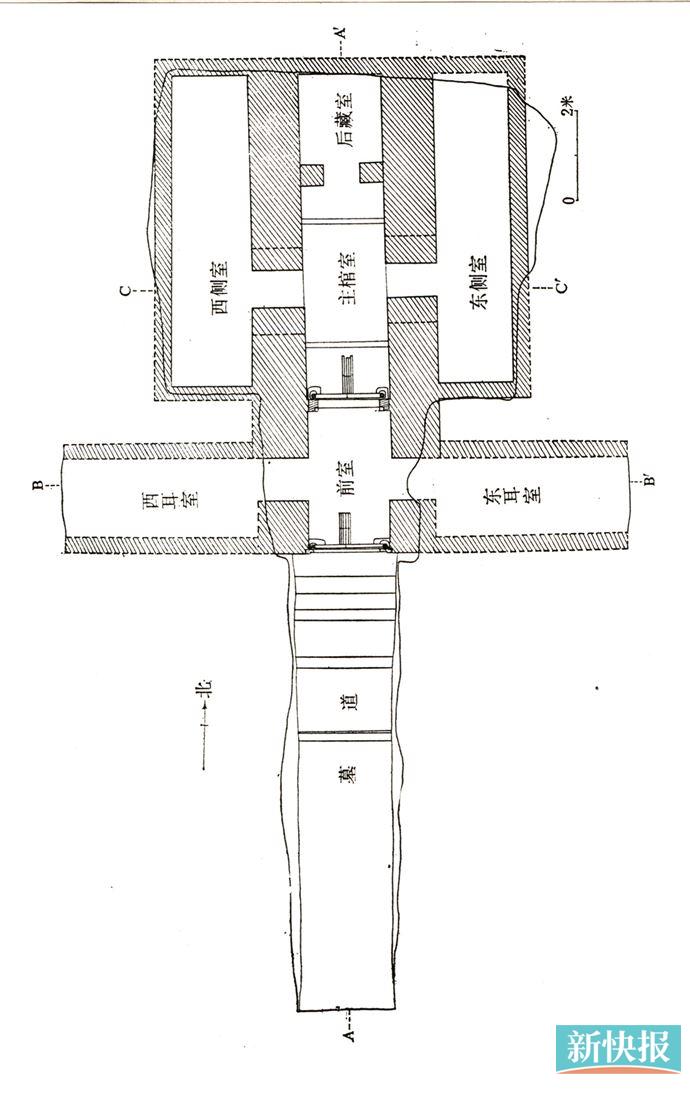

■南越王墓结构图,《考古中国-15位考古学家说上下五千年》供图

■收藏周刊记者 潘玮倩

日前,江村大墓被确定为汉文帝霸陵,霸陵的相关研究填补了西汉帝陵研究的重要缺环。广州西汉南越王墓,也是西汉早期重要诸侯王陵之一,南越国宫署遗址及南越王墓更是入选了“百年百大考古发现”。在此背景下,日前,新快报收藏周刊记者专访了广州市文物考古研究院研究员、广州市文物博物馆学会会长全洪。全洪介绍,南越王墓在结构、用材上有许多独特之处,但其同样也应遵循着西汉时期礼制,“南越王墓应该也有它的陵园等地面建筑”。

收藏周刊:请问,汉文帝霸陵位置的最新确定,对其在西汉十一陵中是唯一“依山为陵”的旧时说法,有没有带来新的调整?这给我们的相关研究有没有带来新的启示?

全洪:在《史记》《汉书》中并未见文帝“凿山为陵”的记载,只说是薄葬。霸陵依山为陵或者是说在某山之前,而凿山为陵一说则是后来演绎。但在西汉初期,诸侯王中确有“凿山为陵”者,可见江苏徐州狮子山楚王陵和河南永城芒砀山梁孝王陵,以及西汉中期的河北满城汉墓和山东济宁汉鲁王墓等等。

而南越王墓确实有些特殊。墓葬被发现时,岗顶已被削低至接近墓室顶盖石处。它上面的情况是怎样的,我们已经不得而知。目前已知的是,有别于土坑墓,它是石室墓。它是在山顶,采用竖穴凿洞的方法,凿出一个平面呈“凸”字形的竖穴;而它的东西耳室,则又是采用掏洞(挖筑)式,从前部东、西侧开横洞而成;再在南面开辟斜坡墓道。

而它的墓道斜坡,坡度其实又跟一般的土坑木椁墓接近,而比狮子山楚王陵和芒砀山梁孝王陵的要陡。

它有棺、椁,但又没有使用“黄肠题凑”。按道理来讲,南越王墓的规格,是可以使用的。譬如我们的“邻居”长沙王,就用了黄肠题凑(黄肠题凑是西汉帝王陵寝椁室,四周用柏木堆垒成框形结构。根据汉代礼制,黄肠题凑与梓宫、便房、外藏椁、金缕玉衣等,同属帝王陵墓中的重要组成部分。)

这种种特别之处,在目前所发现、发掘的诸侯王陵里都是“仅此一家”。

收藏周刊:南越王墓周边,会不会存在陵园等附属建筑?我们现在知道,西汉帝陵,譬如最新的文帝霸陵,就是双重陵园结构。

全洪:已经不可能发现了。我们当时在发掘完南越王墓之后,二期建博物馆时,也做过勘探,基本上都是山岗土了,文化层就是人类活动的痕迹全部都没有了。象岗在明代是羊城八景之一(象山樵歌),清初修筑拱极炮台,对山坡地面的构筑造成相当大的破坏。1983年开挖房基、平整山头,地表的遗存已经全部被挖掉。但现在看来,尽管南越文王墓的墓室结构、用材和许多诸侯王陵有所不同,但它也应遵循当时礼制,所以推测,南越王墓还是应该有它的陵园等地面建筑的,它是有陵园的。但是很可惜,由于各种原因,没能通过考古发掘得以确认。

第二个问题就是,我们如今看西汉帝陵,它往往有很多外藏坑、陪葬墓。但诸侯王陵则好像没有这种定制,在诸侯王陵附近发现有后宫类的墓葬,像帝陵一样大臣的陪葬还不能确定。

南越王墓简介

西汉南越王墓发现于1983年,是迄今岭南地区发现的规模最大、随葬物最丰富、唯一饰有彩绘的石室墓。该墓藏于象岗山腹心深处20余米,出土了“文帝行玺”金印和“赵眜”玉印以及玉角杯等珍贵文物一万余件,可确定墓主为南越国第二代王赵眜(约公元前137年至公元前122年在位)。墓室建筑面积约100平方米,仿阳宅形制建造,坐北朝南、前朝后寝,分前后两部分,分别由石门隔开。墓前部为前室、东耳室、西耳室;后部为主棺室、东侧室、西侧室和后藏室。墓主葬具为一棺一椁,安放在主室正中。