一段树根、一把刻刀、一张木桌

一团泥土、一支毛笔、一盘染料

一块丝绸、一卷丝线、一根细针

……

岭南大地上,有一群人,每天用自己的双手,在眼前小小一片天地中,创造出大大的世界。他们就是“岭南大匠”。

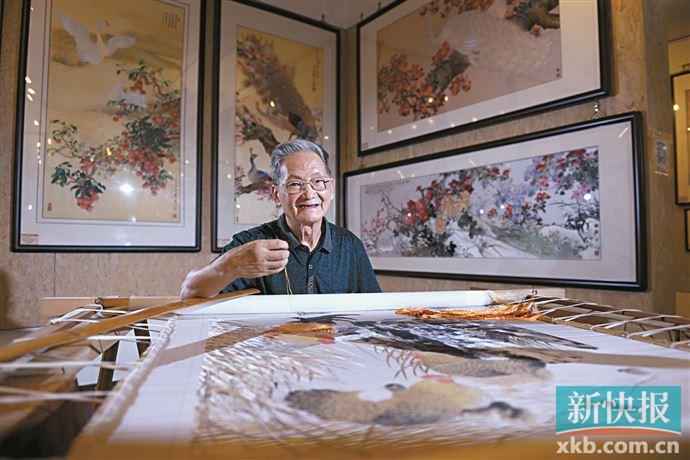

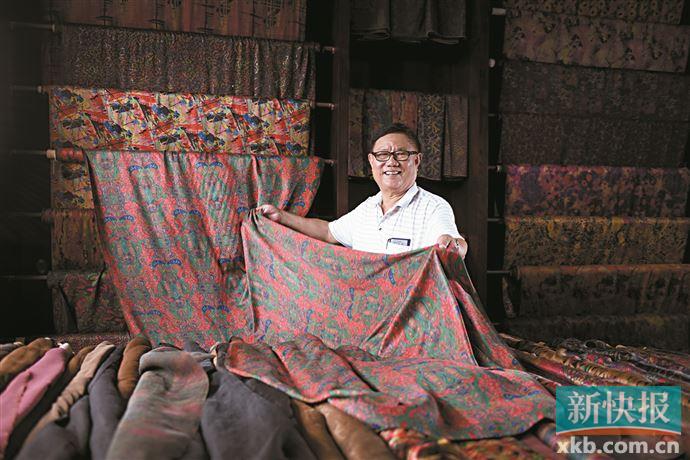

广绣 许炽光

30多种针法,变幻无穷的颜色搭配,能够绣花、绣人、绣山水……广绣,一种看似只有女人纤纤玉手才能完成的技艺,却曾由男工们引领着最难的技法。他们被称为“花佬”。许炽光祖上三代绣广绣,到他已是第四代,他也是目前广绣里最后一个“花佬”。

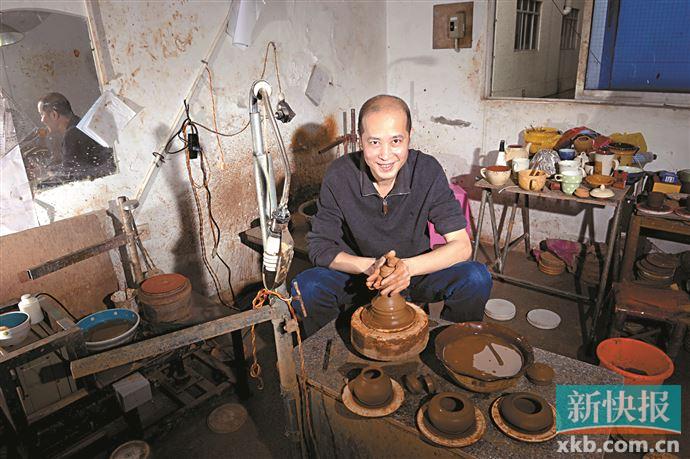

朱泥壶 谢华

“北有宜兴紫砂壶,南有潮州朱泥壶。”300年前,手拉朱泥壶在潮州兴起。作为手拉朱泥壶第五代传人的谢华,不断改进手拉朱泥壶的制壶工艺,还将此门技艺传给了儿子和数百位潮州年轻人。谢华说,他要拉壶到老。

广式剪纸 叶润生

一把剪刀,一张红纸,便可变幻出各种不同的图案。剪纸易学难精,叶润生自十二三岁入行,至今已剪了50余年,不仅继承了传统的剪纸手艺,还创造出“蝴蝶剪纸”法,从平面变化为立体,剪出来的蝴蝶从每个角度看上去,感觉瞬间能轻盈地飞起。

佛山木雕 何耀辉

佛山木雕省级传承人何耀辉,作为佛山何氏木雕第四代传人,从事木雕创作50多年。他创作的作品种类繁多,题材有古代的,也有现代的;表现形式有抽象的,也有写实的。作品获各类艺术大赛金奖,成为佛山木雕的领军人物。

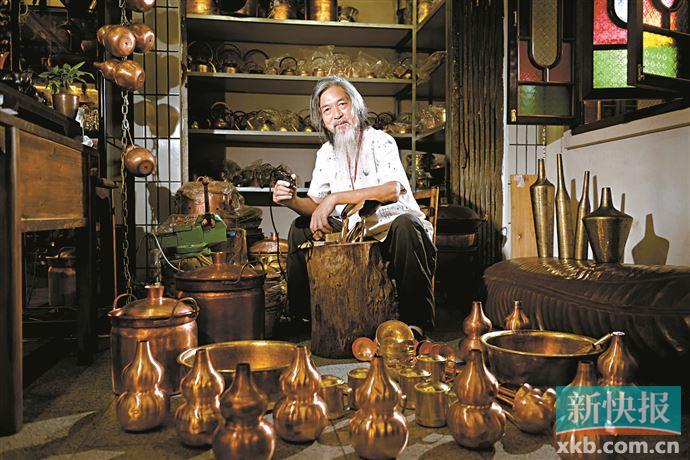

西关打铜 苏广伟

清朝末年广州开关,欧洲人带来了样式复杂、工艺精湛的各式金属器具。在为洋人维修和制造铜器的过程中,广州铜匠学习和传承了江苏手工匠人的技艺,逐渐在光复南路、大新路形成了著名的打铜街。 广州西关打铜传承人苏广伟回忆,新中国成立后,老百姓纷纷拿出家中的金属器皿支持国家建设,铜器也几乎在西关人家中绝迹。没有了铜器,也就不存在制造和修补的环节,几乎所有打铜匠都转投其他行当,随后,打铜手艺整整停滞了近50年。

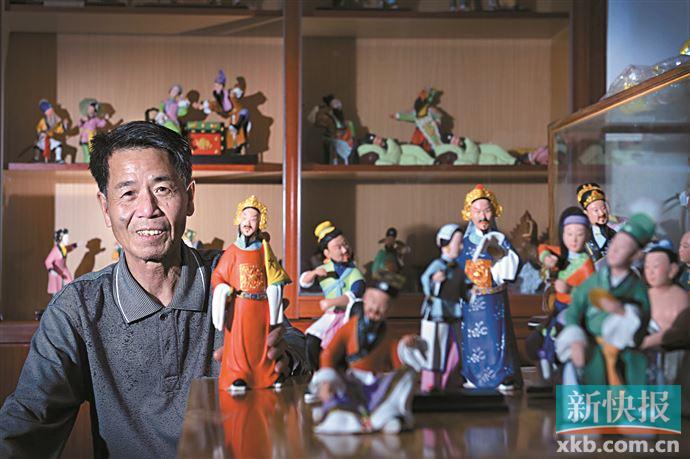

泥塑 吴光让

大吴泥塑历史可追溯至南宋嘉熙年间,清代中叶至民国初为大吴泥塑发展的鼎盛时期。吴氏家族代代相传泥塑技艺,眼下,第24代传承人吴闻鑫、吴宏城兄弟接过父亲的衣钵,延续着世代相传的泥塑情。

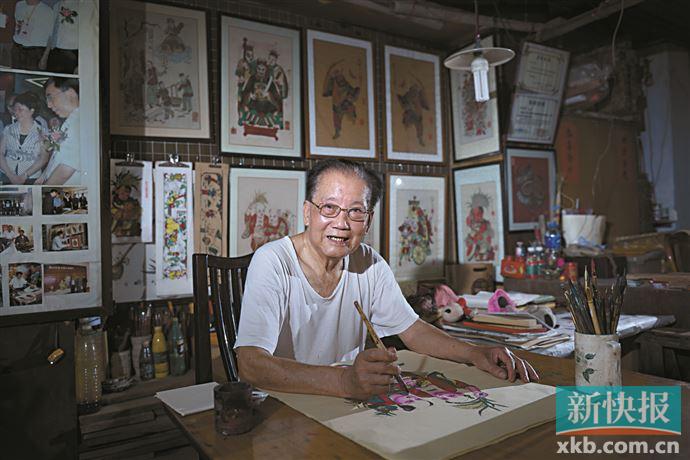

佛山木版年画 冯炳棠

佛山木版年画始创于宋元年间。国家级非物质文化遗产代表性传承人冯炳棠和儿子成为这门艺术唯一的传承人,目前佛山木版年画只剩下冯氏一家。

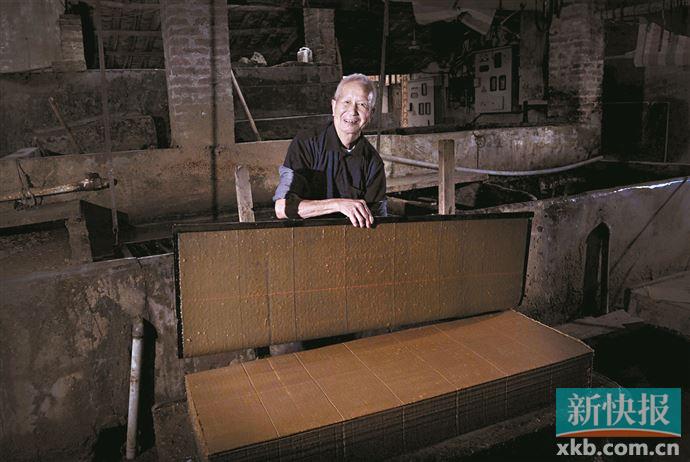

古法造纸 张熀元

省级非遗项目“古法造纸”传承人张熀元出生于“中国民间古法造纸第一村”广东四会古镇邓村,9岁开始学艺,70多年来,即使面对亏本也没考虑过放弃这项传统技艺,他期待这门手艺能后继有人。

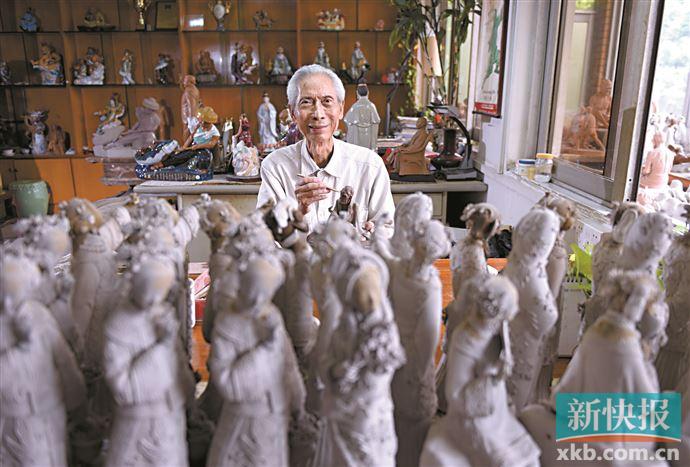

石湾公仔 黄松坚

石湾制陶距今已有5000年历史,由制陶衍生而来的“石湾公仔”,自明清以来已成为中外闻名的民间传统陶瓷工艺品,作品充满了浑厚、粗朴、率真的审美情趣,色彩斑斓、别具神韵。2006年,石湾公仔技艺入选第一批国家级非物质文化遗产名录。 被誉为“石湾贴塑陶艺的拓新者”的黄松坚是中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师、国家级非遗传承人,他的作品《龙之尊者》创下了石湾公仔当年最高拍卖价336万元。

佛山彩灯 杨玉榕

具有精巧秀丽特色的佛山彩灯是国家级非遗项目,也是中国民间彩灯的代表。包括大型彩灯和头牌灯、人物故事组灯、彩龙、灯笼四大门类。以佛山独有的铜衬剪纸作装饰,全过程都是艺人的手工扎制。 杨家佛山彩灯从中国工艺美术大师、佛山彩灯制作技巧代表性传承人杨玉榕开始,便获得了新的传播。她不仅发挥了佛山彩灯的制作技艺,还将衣钵传给了儿子黄宏宇。

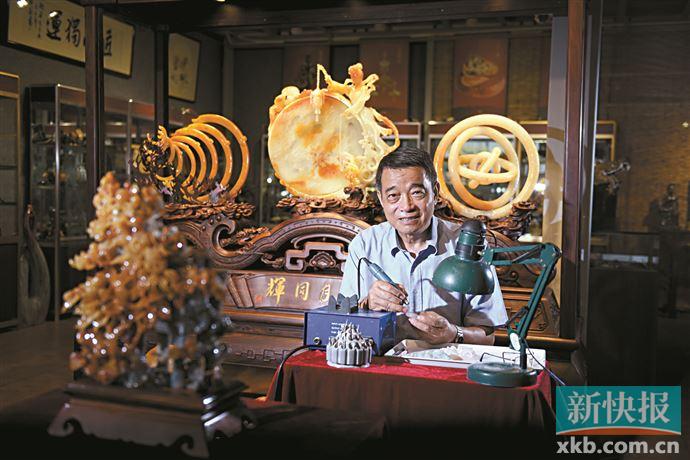

玉雕 高兆华

广州玉雕博采众长,造型设计量料取材,雕琢技法更以通雕座件、镂雕玉球和组合镶嵌等独步业界。高兆华16岁学艺,只做孤品的坚持,使他的技艺与传承有了新的生命。

香云纱 梁珠

自14岁与香云纱结缘,到年逾八旬仍在晒莨厂内外奔波,香云纱染整技艺国家级代表性传承人梁珠,为传承、延续和重振香云纱倾注了毕生心血。从最初的晒莨厂到如今的广东香云纱文化产业园,这位老人的梦想就是,希望优雅美丽的香云纱能够重放异彩。

广彩 许恩福

一套广彩瓷,传入洋人家,订单如雨洒,闻名全世界。广彩因制作精美、用色丰富、图案饱满等特点,早在数百年前已闻名海内外。广彩瓷项目代表性传承人许恩福54年来从未停止过对广彩技艺的追求。在他的努力下,现代温控烧制广彩、电脑设计图案、独家秘方调制五彩缤纷的颜料等,都逐一实现。

端砚 程文

程氏端砚技艺第十三代“掌门人”、国家级非遗项目“端砚制作工艺”代表性传承人程文,在砚海摸爬滚打超过半个世纪。他在创作中坚持纯手工砚艺,因石赋形,大胆运用立体镂空雕刻技法,古朴灵动又豪放粗犷,被业内人士评价其砚艺在岭南派中有“南艺北格”之风。

新会葵艺 廖惠林

2008年,新会葵艺被列入国家级非物质文化遗产名录,成为一种历史见证和文化载体。为了活化有着千年历史的新会葵艺,国家级非物质文化遗产项目代表性传承人廖惠林,走出了一条精品化、礼品化发展之路。他的绝活“烙画扇”用电烙笔在米白色的葵扇面作画,烙笔过处,深浅不一的褐色线条及色块组成一幅幅图画,美感不亚于书画名家作品。

阳江小刀 李辉

清朝同治年间,“阳江刀”已为外地客商所识。“阳江十八子”刀是由李辉用新研制出来的最新钢材“七铬十七钼”合金钢造出的国内第一把高档厨用刀具。1999年,“阳江十八子”曾与日本著名菜刀“天秀作”在广东迎宾馆进行了一场比试,由名厨用同样力度斩猪脚骨,结果“阳江十八子”刀刃无恙,而“天秀作”略有变形。

今年初,广州召开扎实推进文化强省建设大会,提出要实施岭南文化“双创”工程,致力传承弘扬中华优秀传统文化,注重文化资源系统保护和整体保护、品牌化提升和活化利用,推动岭南文化焕发新的时代光彩。

非物质文化遗产,是岭南文化的璀璨明珠,它们经由一代代匠人口手相传,保留下来,成为中华民族珍贵的文化遗产。或许,在城市角落里、在乡村老屋内,就坐着一位“择一事,终一生”的手工艺者。他们的手艺,或如端砚一般,古今有名,文人争藏;或如广绣那样,广为人知,行销海外;也有的,在时代的滚滚车轮中,渐渐消失在人们的生活里。

让广东丰富的非物质文化遗产为人所知,让这些美好的记忆留下来、活下去。新快报记者多年来探访了多位非物质文化遗产传承人,涉及古琴、珠绣、雕刻、泥塑、剪纸、皮影、制鼓、抽纱、扎灯等45种濒危的传统手工技艺。

透过他们,我们才得以看到——

一把刻刀,造就了无数精美的雕刻制品。广州有玉雕、牙雕、骨雕、砖雕,佛山、潮州有木雕,阳江有根雕……因材施艺、随物赋形。

一团泥土,诞生了各样精巧的“生命”。大吴泥塑、枫溪彩瓷、石湾公仔、墙头灰塑……它们仿佛会说话。

一纸一缎,可以成风筝,飞上蓝天;可以成剪纸,化身光影下的动人故事;或是璀璨珠绣、清雅抽纱、华丽广绣、轻盈香云纱……

即便在市民家中也有非遗身影:手工打制的铜壶、厨房中的“阳江十八子”、茶桌上的朱泥壶、扇风的葵扇……我们恍然大悟,原来这些活着的文化遗产,就默默守候在我们身边。而创造出它们的工匠,以手艺为生、以手艺为荣、以手艺为志,一辈子守护、传承岭南工艺,记录岭南之美,留下岭南记忆。

■新快报记者 许婉婕/文 夏世焱/图

备注:该组作品拍摄于2016年。