■收藏周刊记者 潘玮倩/整理

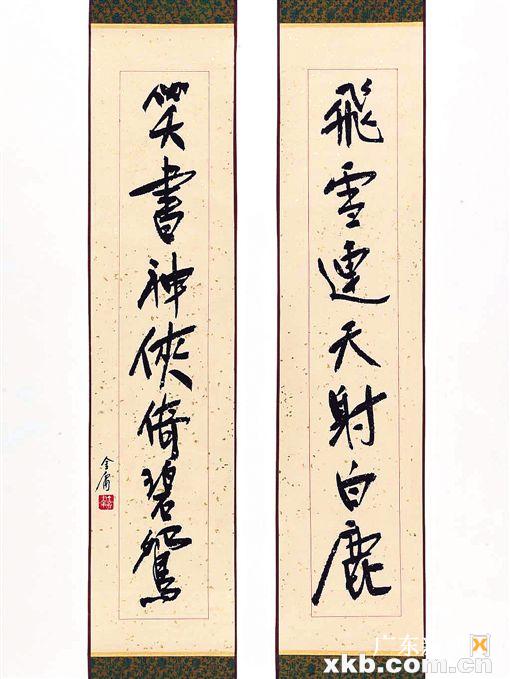

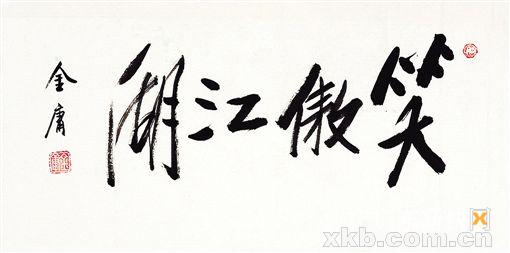

中国书法文化源远流长,而书法文化与著名作家金庸的精神家园,也有着深切的血脉渊源。他的书法创作颇有“侠气、剑气、仙气”兼具的“武术书法”韵味。2012年5月29日,在香港佳士得拍场上,他的一幅“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”对联,以总额80万港元成交;2013年荣宝斋上海春拍,一套明河出版社的金庸小说以13800元价格成交;2014年西泠印社秋季拍卖会上的“金庸致董桥信札一通”,最终也以55200元价格拍出。

他是一位谙熟书法的优秀书写者

书法与文学在本源上具有同构性,是展现创作个体生命存在的两种形殊质同的文艺形式,因此,自古以来诸多文人雅士兼具文学家与书法家的双重身份,例如王羲之、苏轼、黄庭坚、郑板桥、龚自珍、鲁迅、李叔同、沈尹默、郭沫若等等,都在文学与书法两个领域有不俗表现。

金庸挚爱中国文化,在传统文化的浸润中也包含着来自书法文化的熏陶。因此,金庸既是著名的武侠小说家,同时又是一位谙熟书法的优秀书写者,他虽然并非著名书家,但起笔落笔之间自有一种源自灵魂深处的本真表达,质朴俊逸,人字合一。

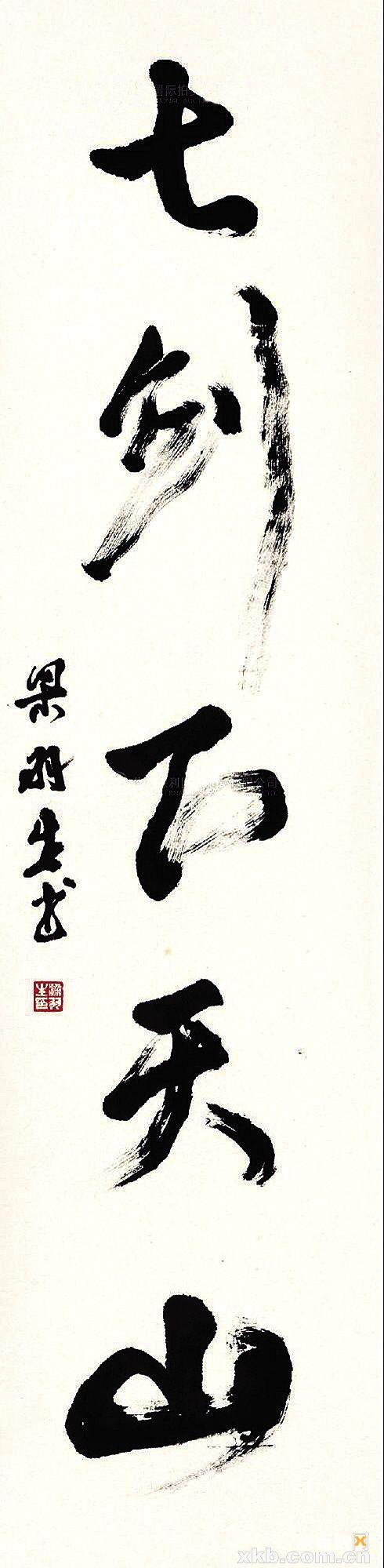

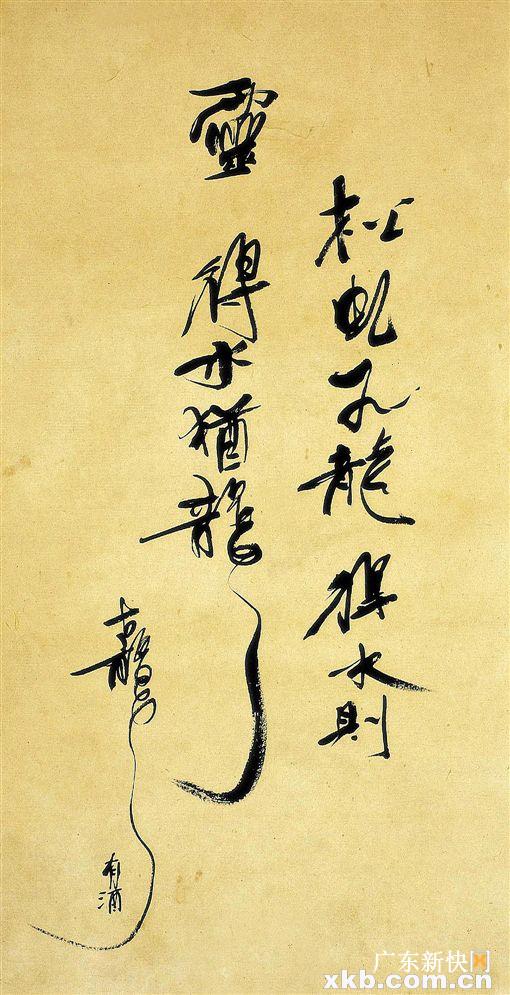

除了金庸自书心境的书法创作外,目前公众可见的金庸书法作品多为题赠性作品。这类赠字内容相当广泛,赠友人、艺人、媒体栏目、商业店铺、文化活动、体育比赛、名山大川、旅游景区、赈灾义卖……他以书法题字的形式一方面提高了被赠与者的知名度,同时也使书法题字成为金庸武侠小说最重要的宣传手段之一,从而使其书法创作的文化功能得到了最大限度的发挥。

例如,刘德华因在《神雕侠侣》中扮演杨过一角而获得金庸“神雕大侠”题字;金庸先生题于河南嵩山少林寺的“少林秘籍,国之瑰宝”以及赠与湖北武当山的“武当山头松柏长,武当武术、中华瑰宝”题字也皆因武当、少林是金庸小说构成中不可或缺的地域元素和武侠符码。

借武学成就书学之名者

不乏其人

清代书法家包世臣在其著作《艺舟双楫疏证》中说“学书如学拳”,证明了书法与武术的相似性与相通性。书与拳的相互贯通使借助书法通内气而出外劲,在书法挥洒中尽显武术之理成为可能。历史和现代生活中武学与书学皆通,借武学成就书学之名者不乏其人。东晋王羲之能够成就一代“书圣”的美名,与其在武术方面的深厚造诣也有着某种内在的关系;唐代书法大家颜真卿的沙场戎马经历,也是使其书法“如荆卿按剑,樊哙拥盾,金刚瞋目,力士挥拳”的重要因素。

金庸的书法用三个词比拟最为恰当:侠气、剑气、仙气。欣赏金庸的墨宝,常常觉得很像江湖大侠在剑舞身动之际用剑锋在苍石上刻画的印痕,力道雄浑、苍劲刚毅,颇有铮铮骨感,如同小说中的郭靖、乔峰一般,内功朴拙深厚但却并不张扬,既有豪气云涌、侠肝义胆的气韵,又有“侠之大者”忠孝仁义、为国为民的根本所持。

然而金庸的笔墨并不拘泥呆板,豪健浑厚而外又兼具些许放恣之态,其中似乎隐藏着一套高妙的剑法,每一笔似横空而出的长剑、劈空而斩的刀戟。腾挪跌宕之中充满飘逸剑气。似小说中的张无忌、令狐冲一般,有着笑傲江湖、自由洒脱的性灵追求。

除此而外,金庸的笔墨还颇具仙气,笔力瘦劲,像武当山上的张三丰、华山思过崖上的风清扬一样有一种老当益壮的遒健,在江湖山水的隐匿中,有着阅历人生之后终超然于外的仙风道骨。经历了无数的江湖恩仇“大吵大闹一番后悄然归隐”,经历了年少时郭靖们的朴拙忠义与令狐冲们的自由洒脱之后,在老年终于获得了了然于心的豁然开朗、获得了来自生命悟彻后的返璞归真和化有为无、化实为空的通达。

以书法创作的方式介入作品装帧

书法在文学装帧中的应用由来已久,以书法题写书名形式应用于书籍封面装帧便是其中之一。因为书法既是文字,又是图形,所以在书籍装帧中具有表意和写神的双重功效。

如前所述,金庸的书法创作中有着与其文学世界相一致的武功味儿和武侠气。充满侠气、剑气、仙气的书法作品中包含着对武侠精神的精准演绎以及对自我精神内面的深刻表达。这使得金庸以书法创作的方式介入文学作品装帧不但可能,而且有效,其个性化的书名书法与机械的美术字书名效果明显有高下之分。

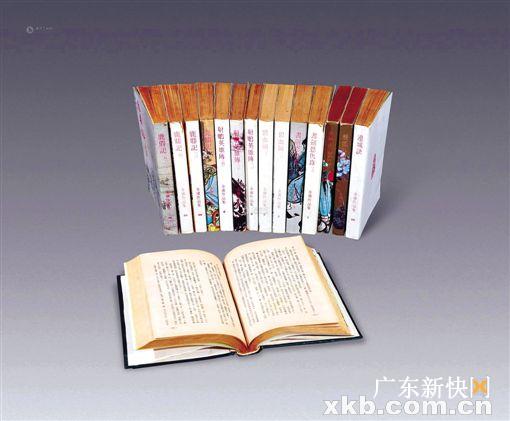

自1975年起由香港明河社、大陆三联书局、广东花城出版社、台湾远景出版社陆续出版的修订本《金庸作品集》,可谓金庸小说版本中流传最广的几种,这几个版本的封面设计均由金庸亲自题写书名。

以明河社《金庸作品集》为例,作者金庸以颇具碑意、亦收亦放的行书亲自题写书名,再在封面、封底配以水墨国画背景,在扉页附以书家印章,浑然天成一种行走江湖间、来去无影踪、抚剑独行游、豪气冲云天的中国大侠气象。金庸通过书法题名的方式将其所题书名演变为一种有姿态的视觉语言,以书法的形态之美把小说的韵味气息传递出来,从而充分实现了作品装帧的艺术韵味与作品内涵以及作家精神气质的高度和谐,使小说外在的书法装帧和内在的武侠世界有了互文性的融通。

(本文据李继凯《论金庸与中国书法文化》,有删减)