■这是江村大墓与薄太后南陵出土的彩绘陶俑(2021年12月16日摄,鱼眼镜头拍摄)。新华社发

■陶俑座灯,西汉末至东汉初,2001年广州市下塘西路狮带岗M6出土,通高39.6厘米。广州市文物考古研究院供图

■收藏周刊记者 潘玮倩/整理 通讯员 黄巧好

我们常说“文景之治”。今天,我们的“汉朝表情”先从景帝和文帝说起。

汉景帝阳陵,曾是西汉十一陵中,开展考古工作最多、考古发掘成果最丰富的一座。上世纪90年代初,数以万计的“着衣式陶俑”的出土,更是引起海内外高度关注。2014年,《帝国表情——汉景帝阳陵出土文物展》曾在西汉南越王博物馆(今南越王博物院王墓展区)举行。在其相关文章中透露,汉阳陵出土陶俑分为着衣式和塑衣式两大类。着衣式陶俑就是后来我们看到的“裸俑”,它们早年埋葬时都装有木质的臂膀,穿着代表各自不同身份的衣服,但经过2000多年地下环境的腐蚀,衣物和木臂腐朽殆尽,发掘出土时就成了缺臂的“裸体俑”。塑衣式陶俑则是指陶俑的衣物及躯体都由陶土制成,且衣物随着身躯整体模塑成型,并绘制色彩而成,因此当它们重现光明时,我们还能看到它们曾经的模样。

而就在2021年12月至今,随着汉文帝霸陵相关考古进展消息的不断公布,不管是曾被盗的“俑”,还是在外藏坑中新发现的密密麻麻的裸体陶俑、半裸体陶俑以及罕见的女性刑徒俑等,也都为我们展现出了久违的“西汉表情”。

在央视的视频中,我们看到,和秦始皇兵马俑相比,霸陵一些出土的陶俑个头只有秦俑的三分之一到四分之一。“甚至还发现了上半身裸体、下半身塑衣的陶俑,非常罕见”。

而其实,当惊叹于霸陵、阳陵出土的各类精美陶俑时,我们也无需妄自菲薄,因为,就在广州,也先后出土过西汉和东汉时期的各式铜俑、玉俑、木俑和陶俑。

以下,我们摘引广州市文物考古研究院院长易西兵此前曾撰写的《帝国表情·广州出土汉俑概述》一文的部分内容,让大家从身边的出土文物,一窥两千年前的汉朝表情:

俑,即古代墓内随葬的以木、陶或其它材料制作的“偶人”。从目前的考古资料来看,东周后期,随着殉人制度的逐渐消亡,俑作为殉人的替代品开始在墓内出现,秦汉时期达到高峰,如秦始皇兵马俑、汉阳陵随葬有大量各种形态陶俑。以俑随葬是古人“事死如事生”观念的重要体现。俑的形象主要有奴仆、舞乐、士兵、仪仗、劳作等,也有少量以镇墓为功能的俑。俑大多比较真实地模仿了当时的各种人物和生活场景,对于研究当时的社会面貌,如经济形态、服饰、风俗民情、雕塑艺术等都有重要的价值。

远离中原的岭南地区也受到以俑随葬习俗的较强烈影响。在两汉时期岭南政治、经济和文化中心地番禺(今广州)城郊,考古发现约2000座两汉时期的墓葬,出土的俑数量丰富,形态多样,为研究两汉时期番禺城以及岭南地区的社会面貌提供了重要的考古资料。

广州地区两汉墓葬以俑陪葬,上迄西汉早期即南越国时期,延续至东汉后期,以东汉时期最为丰富。西汉主要是木俑随葬,此外还有少量铜俑和玉俑,西汉中期开始出现陶俑,并在数量上占绝大多数。广州出土的汉俑,以材质可分为铜俑、玉俑、木俑和陶俑四种。

1

铜俑

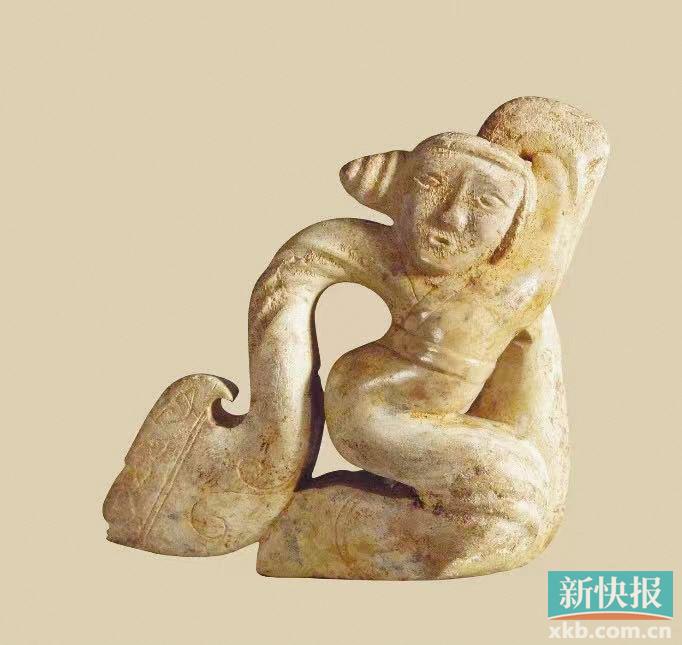

迄今广州地区考古出土铜俑仅6件,均为西汉时期。即《广州汉墓》M1175出土的一对鎏金铜女侍俑、太和岗西汉中期竖穴木椁墓出土的一对铜武士俑,以及南越王墓的一对力士铜托座。M1175出土的一对鎏金铜女侍俑,保存完好,十分精美。南越王墓铜托座中的力士,上身着左衽褐衣,下穿短裤,跣足,双目圆瞪,眼珠外凸,头顶屏风转角构件,口咬一条两头蛇,双手向后各操一蛇,双足跪坐夹蛇,五蛇相互绞缠。这件力士形象反映了越人崇蛇习俗。

2

玉俑

13件,同属西汉早期即南越国时期。其中西汉南越王墓出土10件,另三件于1983年出于西村凤凰岗大型木椁墓。主要分舞俑和跪坐俑两类。南越王墓西耳室、东侧室和主棺室都发现了玉俑,特别是西耳室出土的一件圆雕玉舞人,雕工精细,面部刻划栩栩如生,舞者长发向右盘成一螺髻,身着宽袖长服,下摆处线刻卷云纹,身体作S形弯曲,并膝呈跪姿,侧身,左手上扬,右手后甩,口微张,似边跳舞边吟唱。

3

木俑

数量不少。《广州汉墓》西汉早、中期,东汉前期墓均有出土。M1134出土木俑多达82件,1982年发掘的柳元岗11号墓(北柳M11)出土木俑25件,M17出土的木船上也有小木俑。据此可以推断两汉时期肯定有不少木俑随葬,只是由于华南地区的酸性土壤和高温潮湿的气候环境,大部分木俑未能保存。这批木俑包括侍俑、官吏俑、骑马俑、划船俑和镇墓俑五类,以侍俑最多。木俑多以整块木板雕制,只有少数侍俑和骑马俑为组装而成,北柳M11出土一件木镇墓俑最为特别。

4

陶俑

数量最多,西汉中期开始出现,东汉最丰富。有托灯俑、乐舞俑、劳作俑、侍俑、守卫俑、镇墓俑,还有一种陶俑,单独出于墓内或牛、马车内,戴冠,着长服,似为官吏或贵族,有的可能是墓主人的形象。所出陶俑中,托灯俑、乐舞俑、侍俑、镇墓俑,部分官吏或贵族俑,以及一些劳作俑单独陪葬于墓内,体形稍大,还有大量的劳作俑和一些侍俑、官吏或贵族俑则作为陶屋、城堡、灶、井等建筑模型明器的构件,体型很小,做工也比较粗糙。

陶托灯俑是两汉时期岭南地区富有特色的随葬器物,广州出土陶托灯俑21件,大部分保存完整。这批俑多为男性,有的着衣,有的裸身,身材不太高,最引人注意的是其面容,多表现为头较短,高鼻深目,颧骨较高,宽鼻厚唇,下颔较为突出,脸上有大络腮胡子,有胸毛。

其形象与广州汉墓出土的其它类型陶俑截然不同,裸体、赤脚、缠头巾、戴耳环等,也非汉人传统习俗。文献记载,东汉末年已有“胡人”在岭南地区活动。这批俑的形象可能就是文献记载的“胡人”。

据目前的考古材料所见,广州地区墓内随葬俑最早为南越国时期,属西汉早期,这种葬俗很显然是受到了中原地区的影响。综观广州地区考古出土的汉俑,有如下几方面特点:

一、俑的质料以木质和陶质为主,玉俑和铜俑的数量很少。木俑和陶俑之间有一种早晚更替的关系,木俑以南越国时期为多,西汉中期至东汉前期仍有出现,但数量已经大大减少。陶俑出现于西汉中期,东汉最多。当然,这种数量的反差也可能与木质俑不易保存有关。

二、从俑的种类和形态看,不见中原地区大型墓葬常见成群的仪仗俑、随行俑,武士俑、骑马俑也很少,以侍俑和劳作俑居多,另外有一些乐舞俑、吏俑或贵族俑等。俑的形态也普遍较小,单独随葬于墓内的不多,相当一部分俑则附着于陶城堡、船、屋、灶、水井等模型明器。

三、陶胡人托灯俑是广州以至岭南地区两汉墓葬一种富有特色的俑类,但这种俑在岭南地区数千座两汉墓中仍然显得数量很少,表示随葬胡人托灯俑在两汉时期岭南地区并不具有普遍性,而且也看不出规律性。。

四、除胡人托灯俑外,其它俑从形态、服饰等方面表现出较多有汉文化因素,如几件南越国时期的玉舞俑,其服饰和舞姿都与中原地区相似,东汉时期的几件乐舞俑也是如此。也有越文化的证物,如南越王墓漆屏风下的铜力士,反映的就是越人抓蛇的习俗。此外,耳垂穿孔佩戴耳珰等饰物也是南方民族的习俗。

五、劳作俑数量丰富,反映了多种生产劳动场景。

综上所述,以俑随葬也是两汉时期广州地区的一种重要葬俗。这些汉俑反映了两汉时期广州地区的经济、工艺水平和风俗民情等社会面貌。

(本版图片由南越王博物院提供,署名除外。)