三月,珠海,云天辽阔,海风吹拂着这片冲积海积平原,吹进情侣北路唐家湾海滨的中山大学珠海校区,春天的和畅气息,盈满海琴四号大楼。坐落于此的中山大学地球科学与工程学院,这天迎来一群志同道合的“兄弟”——广州市文物考古研究院。

地质与考古,百年前,这两个领域的拓荒者,共同携手,走向旷野,在田野考察中开创了发现的新纪元。今天,“地质+考古”的学科交叉融合,将给岭南文明探源,提供强劲新动力。

“学科交叉,合作共赢”

2023年3月9日,广州市文物考古研究院院长易西兵、副院长张强禄带队赴中山大学地球科学与工程学院,与该院院长王岳军、党委书记何晓钟等领导和专家学者进行了深入交流。考古学和地球科学在学科发展和科研实践中,密切关联,有着长久的学科互动历史。记者获悉,为深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于文化遗产保护传承、考古和历史研究工作的系列重要指示批示精神,推动学科交叉融合和跨学科研究,助力广州文物考古事业高质量发展,上述两家单位,一致商定秉持“学科交叉、资源共享、创新发展、合作共赢”的理念,达成了深度合作意向。

双方将基于各自优势,在党建工作、科技检测、展览展示、人文交流等方面深度合作,创建“地质学+考古学”相融合的工作模式;召开双边联合会议、开展“文物+地矿”科普展览宣传等;合作共建实习实践以及科普基地,建立硕士、博士研究生联合培养基地;开展专题讲座、专题研修班等,加强学术交流与信息共享。

记者从现场获悉,在文物考古研究相关领域,双方深度合作的内容可涉及:境内(尤其是在广州地区)农业起源、文明起源、科技考古;通过跨学科、多平台协作,用科技手段让考古材料“说话”,对出土文物和相关遗物进行年代测定、成分元素结构和埋藏环境检测分析,陶瓷、金属器、古环境等方面的科技考古,创建地质学+考古学相融合的“田野考古、实验室考古、科技考古、文物保护深度融合”的工作模式等。

“讲述公众听得懂的人与地球故事”

近百年的辉煌历史,如今正期待“大树长新枝”。

中山大学地球科学与工程学院创建于1924年,前身为中山大学矿物地质学系,是中山大学最早设立的院系之一,也是我国综合性大学中最早创办的地质学教学和科研机构之一,具有近百年的辉煌历史。1926年,系主任黄著勋著《中国矿产》,是中国最早的矿物学、岩石学、矿床学著作之一;朱家骅与谢家荣共同策划后成立的两广地质调查所,开创中国人于两广地区地质调查先河。进入新时代以来,该院更是取得长足发展,地质学学科重新走强,成为具有全球视野的培养地球科学高级专业人才的重要基地。院方介绍,目前,该院有中国科学院院士3名(张培震院士、高锐院士和成秋明院士)。该院现有广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室和广东省地球动力作用与地质灾害重点实验室。在中山大学三大建设的支持下,已建设有:物质成分与结构分析系统、年代学分析与测试系统、观测和探测与数据融合系统、三维成像与动力学模拟系统和地质灾害与工程试验系统,具备相对齐全的实验分析和探测设备。

目前,学院师生正“为跻身我国重要的地球科学研究前沿阵地而共同奋斗。重点围绕地球科学基础前沿研究、国家需求和地方经济建设谋篇布局,着重聚焦特提斯带和环南海等的基础地质问题和与国民建设密切相关的研究工作,以推动地球动力作用与地表效应、深地探测与资源能源和地质灾害与地下空间利用等研究领域的跨越式发展”。

学院院长王岳军当天表示,考古学与地质学有相近的学科特色和气质底色,广州市文物考古研究院和中山大学地球科学与工程学院在推动学科交叉融合、创新跨学科研究、提升人才培养质量等方面具有共同目标。希望通过双方合作,打破基础学科单一现状,共同致力于“讲公众听得懂的故事”,努力推动科研成果转化成为增进文化自信的有效举措。

地科院院方以极大的热情表达了对本次合作的期待,表示希望合作“无所不包”,希望“拓展新的领域”,他们把拓展比喻为在现有大树上哺育新枝,而新枝更有望再成参天大树。

赋能广州考古高质量发展

考古七十年,“唤醒”六千载。从1953年至今,广州考古人“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,不断触摸并点亮历史碎片的温度,正在逐渐拼凑起一幅熠熠生辉的云山珠水数千年动态画卷。近年来,广州市文物考古研究院在广州市辖区范围(11个区约7434平方公里)进行了大量的考古调查、勘探、发掘以及研究阐释、传播展示工作。

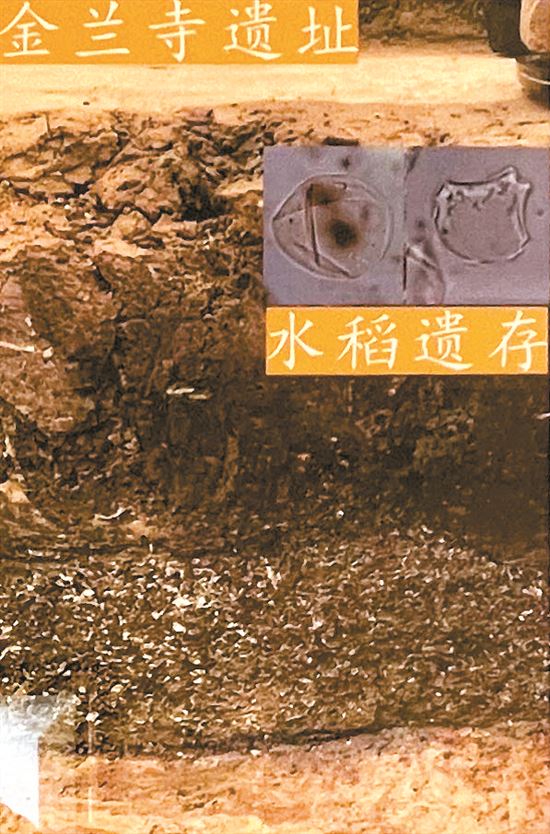

该院院长易西兵当天表示,考古学和地质学都属于应用性强的基础学科,具有深厚的合作基础、紧密的学科联系,在研究领域、研究方法和研究目标方面都具有共通之处,在新时代具有更加广泛、深远的合作潜力。近年来,广州市文物考古研究院和中山大学地球科学与工程学院多个科研团队在解放中路安置房项目、增城金兰寺遗址等考古项目开展合作,已经建立了良好的合作基础,期待双方在科研攻关、资源共享、学科共建、人才培养等方面进行更深层次的互动。

易西兵在接受记者采访时进一步介绍,考古学和地质学一直关系密切,作为考古学两大方法论之一的地层学(另一方法论是类型学),就源自于地质学,“地质学对考古学的影响显而易见。而且,不但有方法论的引入,早期的许多考古发现也由地质学家兴起,譬如中国现代考古学诞生的标志性事件——仰韶发掘,正是由瑞典地质学家安特生‘挖下第一铲’。”

“地质学和考古学,其实都在研究人与地球的奥秘”,易西兵认为,前者更多聚焦地球的形成、地质结构的演化,也关注生命起源,“正如我们今天在地科院的地质矿物博物馆所见,他们也研究六亿年前最初的生命、五亿年前的无脊椎动物乃至数亿年前的恐龙蛋化石。而到了约330万年前,是现有已知人类历史的开端,我觉得从这个时候开始,考古与地质的研究对象就已经有了重叠交叉。第四纪以来的地质环境构造,也是考古学研究‘人与环境’关系时的重要时空背景。”

展望未来,他表示本次“强强联合”,将赋能广州考古高质量发展。他以出土陶器为例说,高校的雄厚研究实力、高端科研设备,将使得考古出土的遗迹、遗物能够进行更精细化的检测分析,从以往的定性分析(这是什么器物),跃升到定量分析(通过对陶器的岩相学、掺和物分析,并结合出土区域的土壤与矿物综合信息等等,分析其物料流通、技术传播和人文交往);而当样本、数据持续累积,将能建立陶瓷标本基础数据库,“当广州地区的基础数据库构建起来,慢慢就可以向岭南地区甚至更大范围推动,各地的数据库联合起来,就会构建起中国陶瓷数据库。以此类推和复制——那么,对广州地区乃至岭南地区及更广阔区域的地质构造、环境变迁、人文演变的研究,将上升到一个更大的时空尺度,并获得更丰富的综合性研究成果。

“对人与自然关系的共同研究目标、共同关注话题,让我们在新时代更密切地走在了一起。共同探索未知、揭示本源,我们对此合作充满期待、充满信心。”

他还提到,在学科交叉合力研究的基础上,“我们希望通过教学科研力量和博物馆的力量,把研究成果转化为科普语言”。当考古+地质的合力,把自宇宙洪荒到刀耕火种乃至一蔬一饭的致广大而尽精微之画卷,逐渐复原、步步拼接,时间会见证、公众会看到——自然赋予的独一无二家园和家园之上闪耀着智慧的人类群星。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是加快推动高质量发展的关键之年。易西兵坦言,广东省、广州市先后召开高质量发展大会,也对文物考古提出了更高的要求。习近平总书记在考察殷墟时强调,考古工作要继续重视和加强,要通过文物发掘、研究保护工作,更好地传承优秀传统文化。此次,广州市文物考古研究院同中山大学地球科学与工程学院建立战略合作关系,进一步推动了粤港澳大湾区内科研机构的合作,不只将赋能广州考古高质量发展,对粤港澳大湾区的文化遗产保护事业发展、人文交流也必将产生积极的促进作用。

■新快报收藏周刊记者 潘玮倩