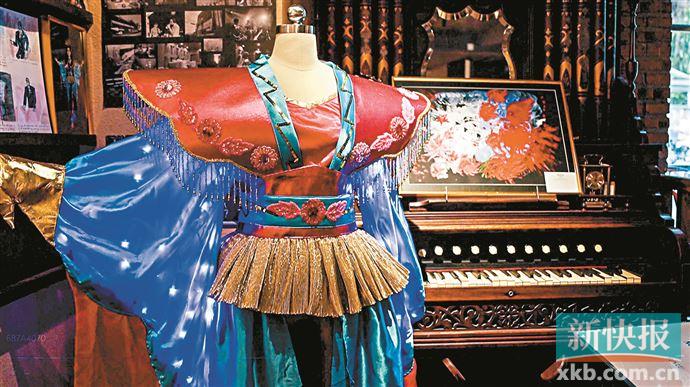

■陆韵在整理她的毕业作品《Not A Butterfly》。

奋斗者·正青春

新时代下,有这样一群青年:他们以苟活为羞,视避事为耻;他们甘做铺路石,愿为孺子牛;他们矢志追光,躬耕不辍,他们坚持热爱、永远向上,不负热血澎湃的青春,不负热忱付出的自己,不负热气腾腾的伟大时代。新快报在“时代青年说”的基础上,特别推出系列策划——“奋斗者·正青春 ”,以传递青年之声,挥舞时代旗帜,展现在奋进新征程、建功新时代中的青春担当。

8月12日晚,中华广场旁的英式咖啡酒吧,一场小型音乐会正精彩上演。陆韵穿着花衬衫和阔腿裤,戴着俏皮的粉色眼镜,在酒吧正中央摇摆身体、忘情歌唱,而身前的数十位嘉宾是她此刻最忠实的听众。这里是陆韵第一个个人跨界艺术作品展的闭幕式现场,她别出心裁地选择用音乐会的形式为展览画上圆满的句号。音乐会结束后,因为反响热烈,陆韵又决定将展期延长至8月底。

陆韵,一位在广州土生土长的90后青年艺术家,她身上有很多标签:戏服设计师、平面设计师、音乐唱作人、广告演员……可她更乐意做的却是撕掉标签,摆脱拘束,自由自在地穿梭于古今中外,大胆将自己的各种奇思妙想诉诸实践。

跨越中西,重塑本土文化自信

以“韵”为名,可见陆韵的艺术道路早在出生时就被寄予厚望,而陆韵对艺术的钟爱也来源于家人的熏陶。小时候,陆韵会跟随曾是画家的爷爷学习美术,耳边常常萦绕着父亲喜欢的欧美和我国的港台音乐。从此,艺术的种子在陆韵心中生根发芽。

中学期间,陆韵迷恋起西方艺术,“有一段时间,我喜欢听外语歌,喜欢看外语电影。”陆韵回忆道。高中毕业后选择出国留学,陆韵前往英国伦敦艺术大学伦敦时尚学院学习表演服装设计专业。

留学第一年,陆韵发现有同学会将自己国家的文化元素融入到设计当中,呈现出来的作品令人眼前一亮,也给陆韵带来更大的文化冲击。“作为中国人,我在出国之前还不是很了解自己的文化,也不懂如何宣扬自己的文化,这会让我有一点惭愧。”

最终令陆韵下定决心的是大二那年,她到伦敦大学亚非学院观看一场比赛,“比赛题目是关于中国发生过的一些历史以及人文知识,还有给出风景图片,让选手猜是来自什么面额的人民币。”陆韵没想到的是,这些听起来熟悉的题目,包括她在内的很多中国学生都答不上来,反而是台上的外国学生侃侃而谈。“虽然有中国学生参赛,但最后获胜的是一位外国人,这让我觉得真的要好好去了解自己国家的文化。”陆韵说。

很快,陆韵便在一个课题中付诸行动,她需要为剧本《危险关系》中的男主角Valmont子爵设计舞台剧服装。故事发生在18世纪的法国,“关于18世纪的服饰设计有很多,为什么我不能设计一些比较特别的呢?”当时的陆韵思考着。查阅资料后,陆韵惊奇地得知18世纪的欧洲曾经掀起一阵狂热的“中国风”,从日用物品到园林建筑,从平民百姓到王公贵胄,当时的欧洲对Chinoiserie(中国风)元素趋之若鹜。“我觉得这是很好融入的特点,就开始研究同时期的清朝服饰,最后把皇帝龙袍的概念和18世纪的法国贵族洛可可服饰相结合,第一次设计出中西结合的作品。”

展示作品时,老师对这件作品给出极高的评价:“他说自己的学生都没有尝试过把中国风融入到西方服饰,非常鼓励我这种做法,也介绍了一些有中国特色的英国景点,让我多看和多做调研。”受到肯定后,陆韵更加坚定了自己未来的创作方向。

跨越古今,挖掘本土文化价值

大三的时候,陆韵开始准备毕业作品,这次她将目光锁定回广东本土文化,其中最具代表性的就是粤剧。“我在很小的时候跟随过爷爷奶奶去听粤剧,做毕业作品的时候,我思考有什么文化可以代表我来源的地方,就想到了曾接触过的本土表演艺术,也就是粤剧。”

她师从粤剧服装设计第一人、粤剧名伶红线女御用服装设计师王淑仪,沉下心走入粤剧世界。陆韵认为这段学习经历弥足珍贵,“王老师拿出很多她的设计手稿和演出照片带我认识粤剧服装,也传授了她的工作经验,例如她比较喜欢结合当代潮流到传统戏服当中,这一点也影响到我现在的设计理念。”

在王淑仪老师的指导下,陆韵完成了她的毕业作品《Not A Butterfly》。她大胆使用鲜艳色彩和反光金属面料,将西方现代华丽摇滚元素融入到传统粤剧女性服饰的设计中,打破人们对东方女性柔弱与唯命是从的刻板印象。这件毕业作品大获成功,不仅被校长选为2015-2016年学校官方圣诞新年贺卡封面,还在毕业展上受到许多外国观众的关注。“我的毕业论文也是研究粤剧,论文导师和我说,在我的学校从来没有学生研究粤剧,这对他们来说是很新鲜的事物,令我对本土文化感到很自豪。”

2015年,陆韵学成归国,一心投入到本土跨界艺术,专注将本土文化结合其他艺术形式形成新的艺术作品,让大众更容易去接受。“我希望能够让更多人了解自己家乡的文化,建立文化自信,这些优秀文化是需要传承下来的。”陆韵说,“这就要靠年轻一代的艺术家去做跨界融合,弘扬传统文化。”

而在过去的几年里,陆韵欣喜地看到越来越多的年轻人和自己也有同样的想法。“近年来,我接触到越来越多海归和本地的年轻艺术家,他们都关注到本土文化,也会用擅长的手段和技术将这些文化融入到作品创作。”最近,陆韵就和一位海归艺术家合作推出了文创产品,将传统粤剧《白蛇传》以皮影戏的形式表现出来,由人们自行上色制作成皮影作品。

“跨粤”,这是陆韵为个展定下的主题。用她自己的话来解释,“跨粤”除了有跨越领域界限和时空地域的含义之外,更展现了她对自己的“粤”文化属性及身份认同。“小时候我受到西方文化的影响,但是长大之后发现,其实我丢失了自己的身份认同感。”在时代发展和文化冲突的夹击下,陆韵曾经对自己的身份认同和文化来源感到迷茫和困惑。在寻找答案的过程中,她犹豫过、惭愧过、惊喜过。如今,她终于不再彷徨,坚定地朝心中所向前行——回家。

对话

新时代带来更多 发展机会和合作可能

新快报:新时代的发展为当代年轻人带来了什么发展机遇?

陆韵:新时代带来更多发展机会和合作可能。年轻人有了更多渠道去接触世界,也有更多途径去跟世界产生联系。越来越多人有机会走出国门和外国艺术家交流合作,交流多了,可能会给大家新的启发。

新快报:当代年轻人要如何增强身份认同,传承传统文化?

陆韵:在外来文化的冲击下,年轻人很容易失去身份认同感,所以要去寻找属于自己的代表文化。在爱国的前提下,多关注和认识自己成长的地方,结合自己的专业所长和兴趣爱好挖掘和弘扬当地文化。

■采写:新快报记者 庄嘉宝 ■摄影:新快报记者 邓迪